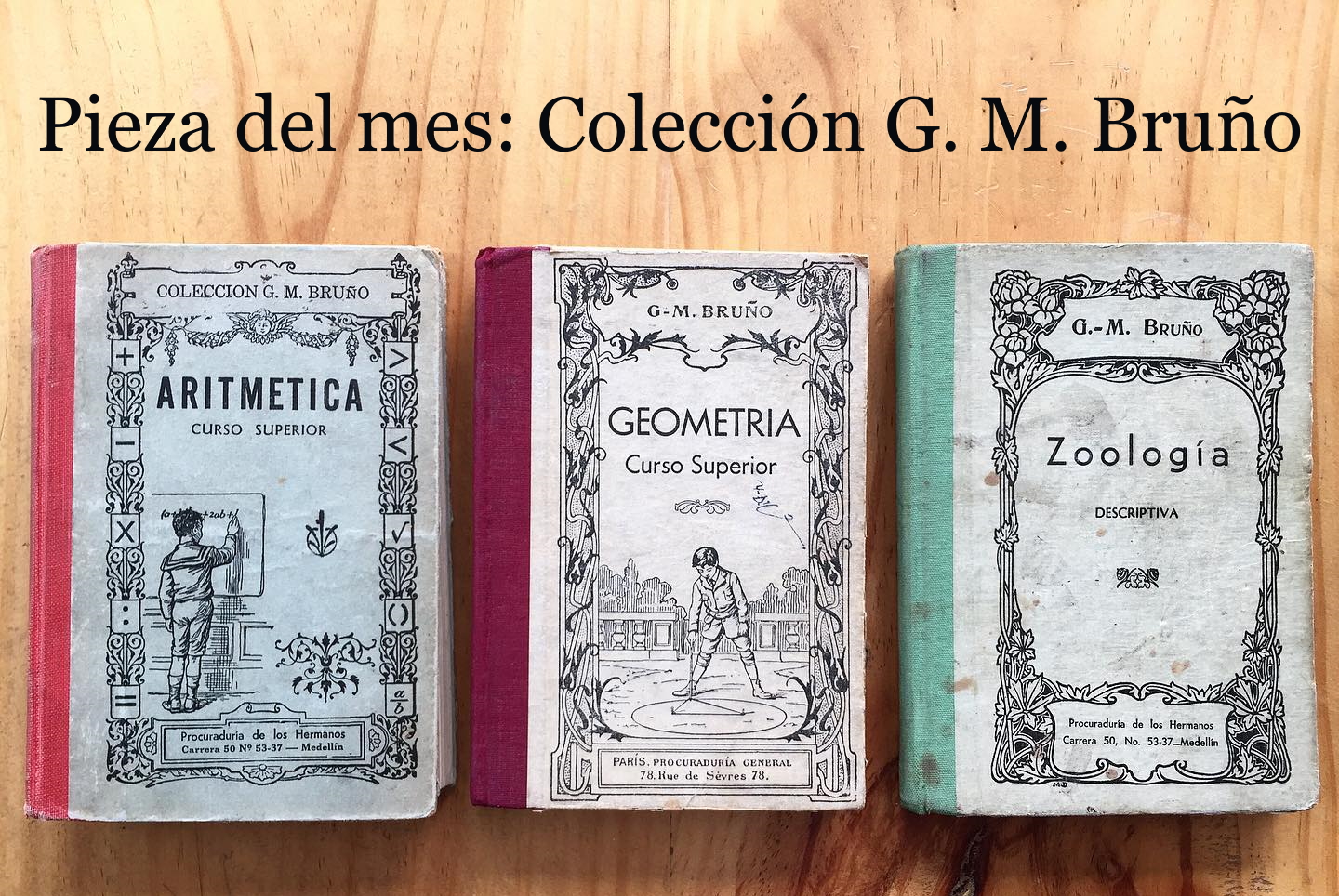

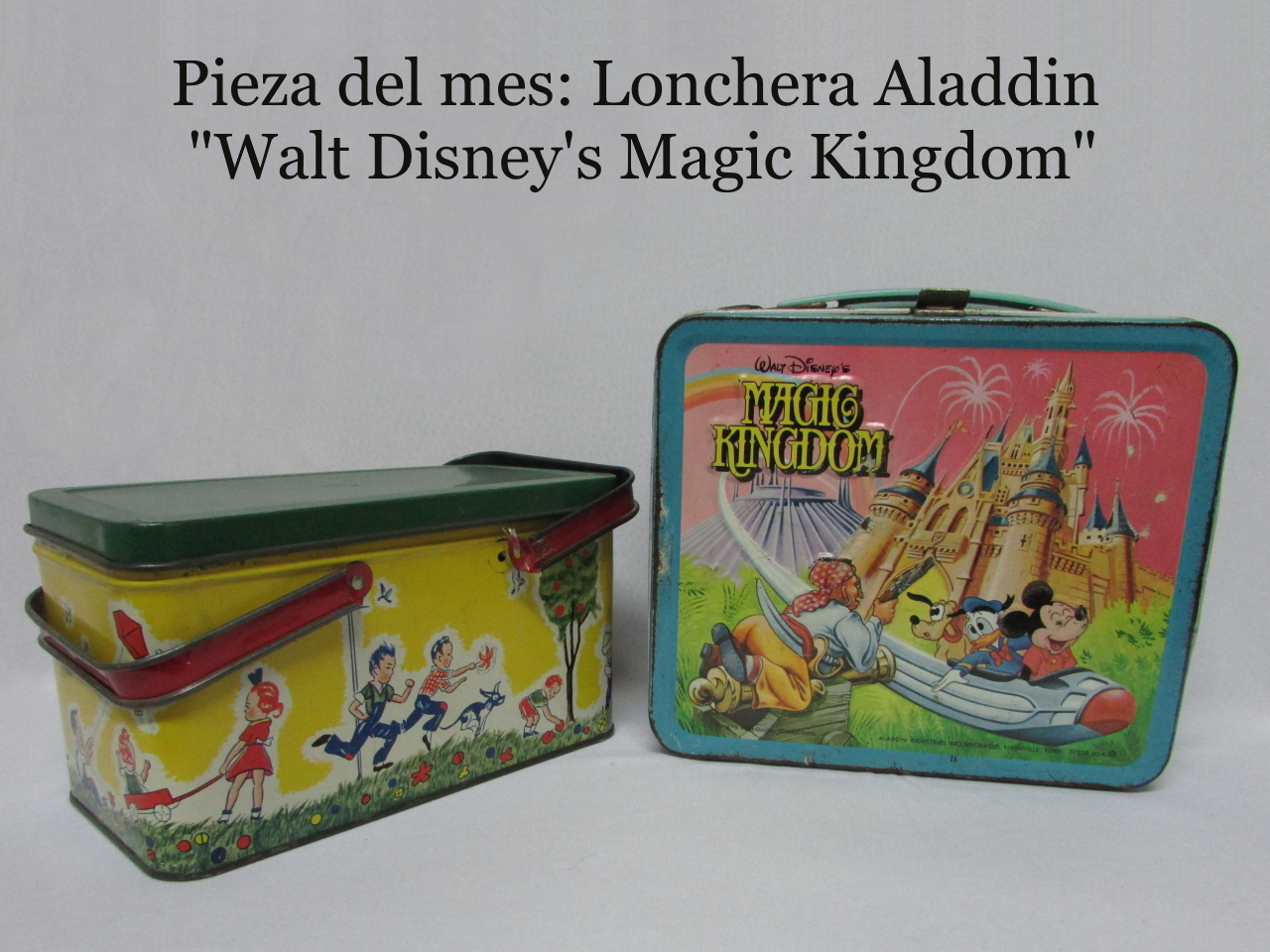

Colección de textos escolares G. M. Bruño (2020) [Fotografía]. Imagen de referencia tomada de: https://www.facebook.com/nadabogota/photos/3367099186753217

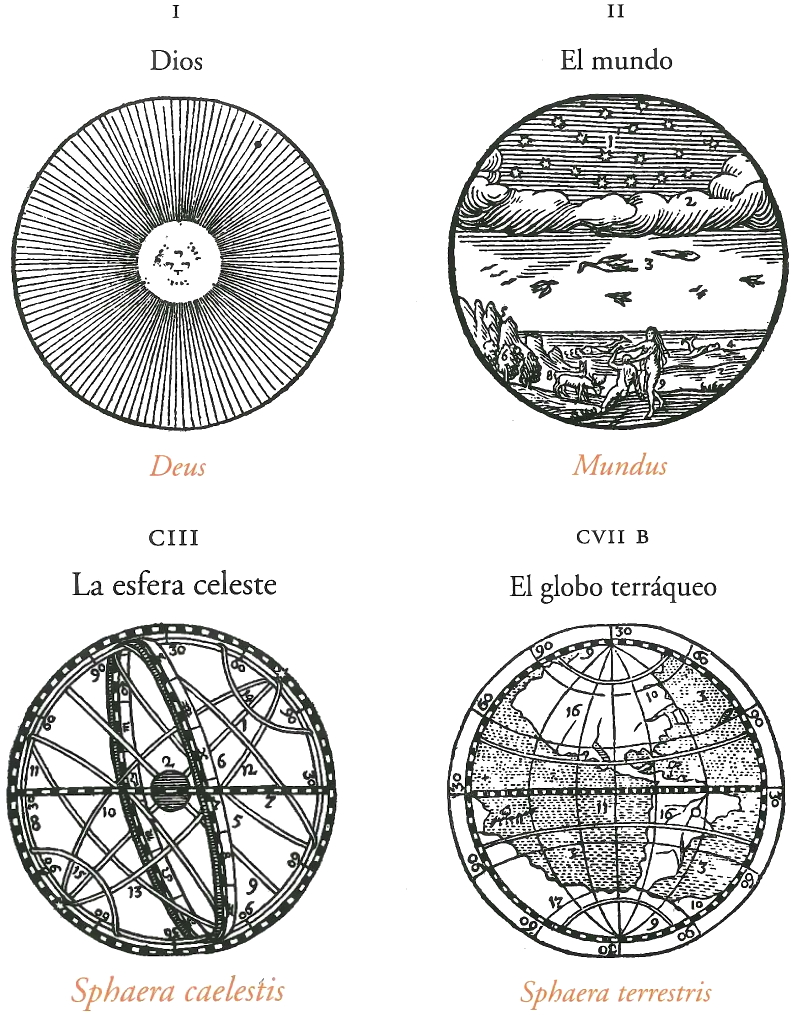

Como pieza del mes, hemos elegido la selección de Textos Escolares G. M. Bruño de la colección de manuales escolares que pertenecen al Fondo Documental del Museo Pedagógico Colombiano. Conjunto de libros muy famosos que incluyeron diferentes saberes y disciplinas de la enseñanza escolar que comprendían temáticas variadas; y que están registradas en cerca de 150 obras, las cuales entre 1910 y 1960, tuvieron gran incidencia e impacto en Colombia y en otros países latinoamericanos como México, Ecuador, Bolivia, Perú y Argentina, no solo en lo que se refiere a la Educación, sino también a la definición de lo que sería el ‘Texto Escolar’, que a diferencia del Manual Escolar (dirigido exclusivamente a los maestros) se diseñó como un material didáctico que proporcionaba herramientas, actividades, disciplinas y procesos de la escuela que tanto maestros y alumnos podían utilizar para la enseñanza y el aprendizaje respectivamente, cambiando en este aspecto al respecto de los manuales –cuyas funciones eran exponer de forma sintética una doctrina, una didáctica o un sistema educativo, según su finalidad; y regular las prácticas de enseñanza y los saberes que circulaban en la escuela–.

La estructura de los textos escolares complementaba el proceso enseñanza–aprendizaje, ya que se fundamentaban en un lenguaje científico accesible al nivel intelectual de los alumnos a los cuales estuviera destinado, estos textos ofrecían una organización metodológica de la enseñanza que se traducía en objetivos, desarrollo de los temas, métodos instructivos e investigaciones; además debían ofrecer síntesis, resúmenes, lecturas, problemas y ejercicios complementarios, sugerencias bibliográficas relacionadas a los contenidos estudiados e incluso indicaciones para la ampliación del aprendizaje.

Textos escolares como los que pertenecen a la Colección G. M. Bruño, en su momento fueron de relevante importancia para el planeamiento de clases del profesor y la orientación de estudios de los alumnos. Incluso hoy en día es muy común encontrar antiguos textos de esta Colección en las bibliotecas de las casas de muchos colombianos.

Pero ¿Quién era G. M. Bruño, un autor, una ‘marca’ o un sello editorial?, la historia que hay bajo este pseudónimo, está relacionada con el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas más conocidos en nuestro contexto como los Hermanos de La Salle, congregación de maestros laicos fundada en 1682 por el sacerdote, teólogo y pedagogo francés Juan Bautista de La Salle (1651–1719), quién sorprendido por las condiciones de abandono de los hijos de los artesanos y de los pobres a mediados del siglo XVII, dedicó su vida a la educación, impulsando un método educativo innovador que imaginaba una escuela abierta a todo el mundo, que fuera consciente de la importancia de la educación para la mejora de las sociedades, que estuviera dotada de educadores formados y con una profunda vocación, una escuela que promoviera la dignidad del maestro y que incluyera también en el sistema educativo a las clases más desfavorecidas. Impulsado por estos motivos, fundó junto a un grupo de maestros escuelas gratuitas para niños pobres, que tenían el objetivo de ofrecerles una buena educación cristiana –por medio de catecismos y otras instrucciones apropiadas para la formación de buenos cristianos, y desde luego para la instrucción en lectura, escritura y aritmética–, y cuyo fin actualmente es la educación de la niñez y de la juventud, siempre en favor de la educación sobre los derechos de la infancia.

La labor y legado histórico de su fundador fue reconocido a mediados del siglo XX, cuando fue declarado por la Iglesia Patrono especial de todos los educadores de la infancia y de la juventud y posteriormente Patrono universal de los educadores; actualmente las actividades de su comunidad religiosa prevalecen, contando con cerca de 90.000 educadores, numerosos colaboradores, cerca de 1000 centros educativos en 79 países (que comprenden todos los niveles: educación infantil y primaria, escuela media, superior, formación profesional y universitaria) y cerca de novecientos mil alumnos, entre niños, jóvenes y adultos.

Ya descrito el contexto al que pertenece nuestra pieza del mes, hay que tener en cuenta que está comunidad religiosa se interesó desde sus inicios por la producción de textos de orientación católica para ser empleados en escuelas, según el reconocido método Lancasteriano de enseñanza mutua (simultánea) vigente en ese tiempo; y su origen fue el siguiente: se estableció a finales del siglo XIX en Francia, por los Hermanos de las Escuelas Lasallistas, es decir la Comunidad adoptó colectivamente el nombre para la impresión y publicación de los libros que fueron elaborados por diferentes Hermanos.

Por lo tanto, la tradición era que los textos publicados no se firmaban por su autor particular, sino por las iniciales del Superior General vigente, de manera que todos los libros que se escribieron, se publicaron bajo el pseudónimo de ‘G.M. Brunhes’, que hace referencia al Superior General de la Comunidad, Edmond Gabriel Brunhes (1834–1916) más conocido en el entorno Lasallista como el Hermano Gabriel-Marie Brunhes –un profesor al servicio de la enseñanza en la educación secundaria que optó por la vida religiosa– decimocuarto sucesor de San Juan Bautista de La Salle entre 1897 y 1913; por consiguiente los Hermanos retomaron su apellido y la comunidad Lasallista de España lo castellanizó a ‘Bruño’. Como resultado toda la producción de textos y ediciones escolares difundidas y distribuidas en Hispanoamérica llevan el nombre bajo la forma de G. M. Bruño, que luego en España y en América Latina se llamaría Editorial Bruño, organización de instrucción popular en sus inicios, que luego funcionaría como una empresa, la cual entre 1932 y 1996, continuó produciendo libros y alcanzando diversos reconocimientos por su obra educativa.

En el contexto educativo colombiano, para entender el impacto de producciones editoriales como las reseñadas, debemos puntualizar que estos textos escolares en general hicieron parte de un proyecto de enseñanza basado en las disciplinas científicas de la época. En consecuencia, el proceso de modernidad escolar en nuestro país comenzó a desarrollarse a finales del siglo XIX, favorecido por dos sucesos políticos: la Constitución de 1886 que dio origen a un gobierno regenerador y la Hegemonía conservadora que duró hasta 1930; entonces a finales de 1889 se designó a seis Hermanos Lasallistas para establecer la primera obra de la Comunidad de los Hermanos Cristianos de la Salle en Colombia, fundando el primer colegio de la Comunidad en Medellín en 1890, luego en 1896 crearon el Instituto de La Salle en Bogotá, posteriormente, fundaron en Barranquilla el Colegio San José, y también se fundó un Instituto en Honda. Así:

“se organizaron los colegios, las escuelas cristianas gratuitas para los niños pobres; se abrieron talleres para la enseñanza de oficios y educación práctica; y escuelas dominicales para los obreros” (Ocampo López, Javier, 201, p. 23);

paralelamente comenzó la difusión de las obras de Bruño por el territorio nacional.

Al respecto, el proyecto de modernización escolar de inicios del siglo XX de acuerdo a la Ley Orgánica sobre instrucción pública de 1903, estableció en sus Artículos 1° y 10° que:

“Art. 1º La Instrucción Pública en Colombia será organizada y dirigida en concordancia con la Religión Católica” (Ley 39 de 1903 sobre Instrucción Pública. Diario Oficial de la República de Colombia, Bogotá, Colombia, Año XXXIX. N° 11,931. 30, Pág. 1., 26 de octubre de 1903. Recuperado de: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1594188).

“Art. 10º Serán de cargo del Tesoro Nacional los gastos de la Instrucción Primaria de los territorios nacionales y los de catequización de indígenas, lo mismo que la provisión de textos de enseñanza, útiles de escritorio, etc., para las Escuelas Normales y Primarias…” (Ley 39 de 1903 sobre Instrucción Pública. Diario Oficial de la República de Colombia, Bogotá, Colombia, Año XXXIX. N° 11,931. 30, Pág. 1., 26 de octubre de 1903. Recuperado de: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1594188).

En efecto, un elemento importante de esta modernidad escolar (y la realidad sociopolítica, según ese contexto histórico) estuvo marcado por la influencia de la Iglesia, y así mismo por la difusión de textos de enseñanza elaborados con el fin de educar y desarrollar las actividades, y diferentes contenidos incluidos en los planes de estudio de las escuelas públicas de Colombia, siendo la presencia de la Comunidad de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de La Salle y los libros de su Editorial factores decisivos para la construcción, transmisión y expansión del saber escolar durante buena parte del siglo XX, primero para el sostenimiento de los pensum diseñados por la Ley 39 de 1903, segundo con el auge de su distribución aproximadamente desde 1913, y finalmente cuando se consolidó el pico de difusión masiva y número de ediciones de estas obras entre 1930 y 1960.

Sobre su importancia, las numerosas y constantes producciones de textos adaptados a los requerimientos pedagógicos, promovidos por distintos sistemas educativos, que fueron publicados por ‘G. M. Bruño’ desde finales del siglo XIX; su trascendencia en nuestra educación, como instrumentos y compendios auxiliares de estudios para orientar la enseñanza de muchos alumnos; y la variedad de disciplinas escolares que comprenden su obra: álgebra, aritmética, trigonometría, física, geometría, silabarios, caligrafía, español, lengua castellana, literatura, religión, historia sagrada, ciencias naturales, historia, comportamiento social, entre otras; son claro ejemplo de su significativo aporte a nivel editorial, científico y político, de su huella en la historia de la educación hispanoamericana y por supuesto, como referencia obligada para la producción editorial masiva de contenidos escolares, labor que abarcaría más de un siglo.

Para conocer las ediciones de la colección de textos escolares G. M. Bruño, otros libros, manuales de alfabetización y demás archivos pertenecientes al fondo documental; y también los objetos e implementos escolares de la historia y la práctica pedagógica que exhibimos, convocamos a la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional, estudiantes, egresados, investigadores, docentes, administrativos y miembros externos de la comunidad académica, colectivos pedagógicos y a todas las personas interesadas en conocernos, apoyarnos y difundir nuestras labores, a visitarnos de lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 4:00 p.m. en las instalaciones del Museo ubicadas en Bogotá en la calle 127 Nº 11–20, en el Instituto Pedagógico Nacional.

Igualmente los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales https://www.facebook.com/museopedagogicocolombiano/ y a explorar nuestra página web http://museopedagogico.pedagogica.edu.co/ para visualizar y compartir nuestros contenidos.

Palabras clave: Colección G. M. Bruño; Textos Escolares; Hermanos de La Salle; Saber Escolar; Educación; Escuela; Infancia; Enseñanza; Museo Pedagógico Colombiano.

Referencias

Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2020, 6 de noviembre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: Noviembre 6 de 2020. Desde: https://es.wikipedia.org/wiki/Hermanos_de_las_Escuelas_Cristianas#cite_note-1

Quiénes somos – La Salle Worldwide | lasalleorg | Rome. (2020). Instituto de los Hermanos de las Ecuelas Cristianas – La Salle. Fecha de consulta: Noviembre 9 de 2020. Desde: https://www.lasalle.org/quienes-somos/

Ocampo López, Javier. (2011). “G.M. Bruño San Miguel Febres Cordero el Hermano cristiano de los textos escolares” en: Revista Historia de la Educación Latinoamericana N. 16, Tunja, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, RUDECOLOMBIA, SHELA- HISULA pp. 15-32. Recuperado de: http://www.scielo.org.co/pdf/rhel/n16/n16a02.pdf

Ley 39 de 1903 sobre Instrucción Pública. Diario Oficial de la República de Colombia, Bogotá, Colombia, Año XXXIX. N° 11,931. 30, 26 de octubre de 1903. Fecha de consulta: Noviembre 10 de 2020. Desde: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1594188

Duque Gómez, Luisa F. (2013). La obra de G. M. Bruño: Estudio comparativo de los libros escolares de lengua castellana según criterios de primera y segunda generación. (Trabajo de grado para optar al título de licenciada en Pedagogía Infantil). Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira. Fecha de consulta: Noviembre 10 de 2020. Desde: http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisd/textoyanexos/37132D946.pdf

Cartagenadeindiasweb.com. Mouthon, C. (2011). El Prolífico G. M. Bruño. Fecha de consulta: Noviembre 11 de 2020. Desde: http://www.cartagenadeindiasweb.com/cartagena_notas_bruno.html

Researchgate.net (2012). G. M. Bruño La edición escolar en Colombia 1900–1930. Fecha de consulta: Noviembre 12 de 2020. Desde: https://www.researchgate.net/publication/236146103_GM_Bruno_La_edicion_escolar_en_Colombia_1900-1930

Virgili, U. (2020). Suso, J; Fernández, M. (2008). Bruño, G. M. – Bruño, Gabriel María [Editorial] | Repertorio de manuales para la enseñanza del francés en España (siglo XX). Fecha de consulta: Noviembre 12 de 2020. Desde: http://www.grelinap.recerca.urv.cat/ca/projectes/diccionario-historia-ensenanza-frances-espana/entradas/37/bruno-gm-bruno-gabriel-maria-editorial