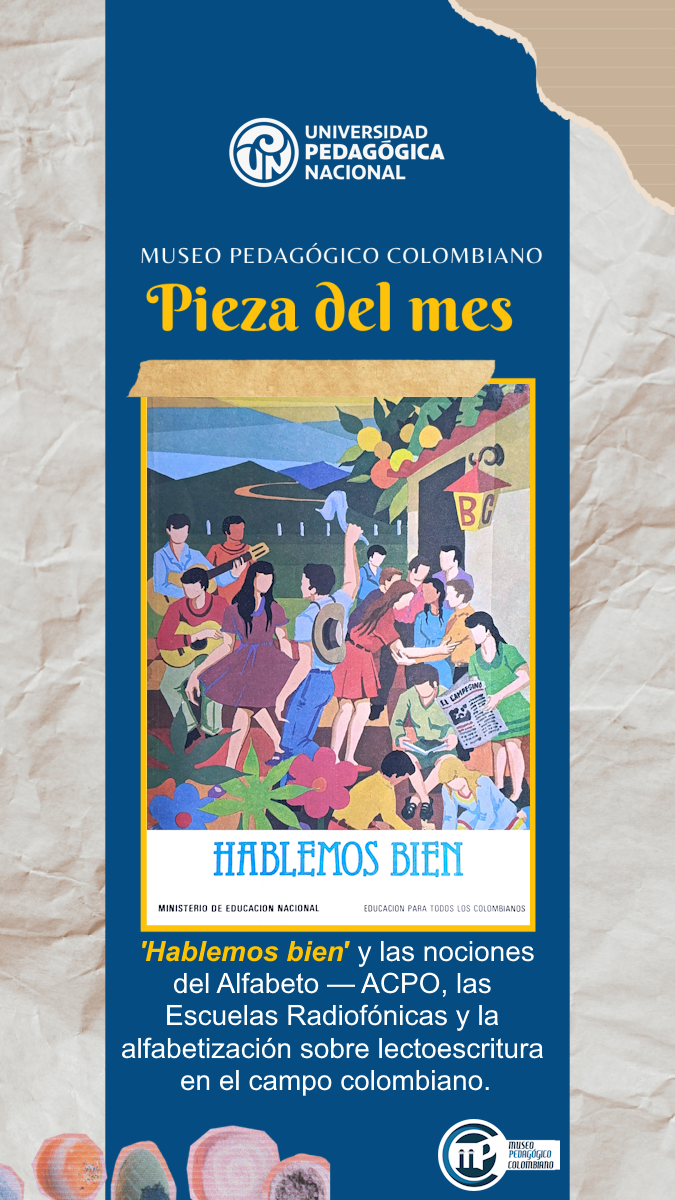

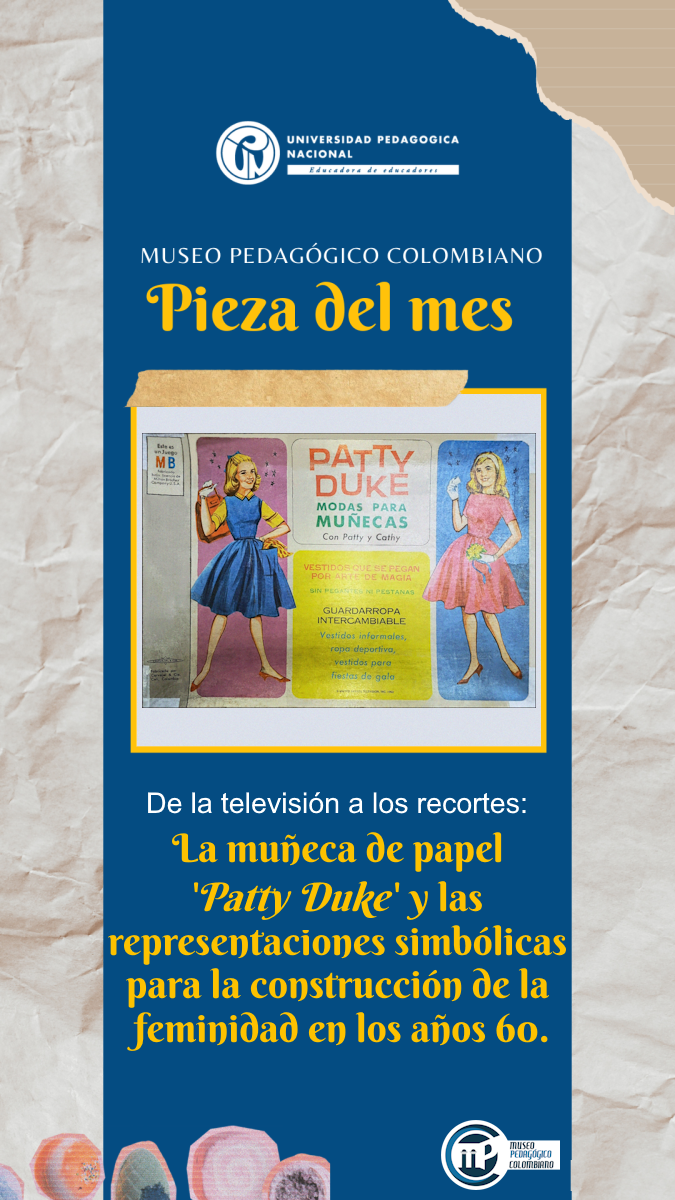

De acuerdo con su compromiso de conservar, preservar y difundir la historia de la educación en Colombia, el Museo Pedagógico Colombiano ha seleccionado como pieza del mes una cartilla recibida en donación en el marco de la exposición temporal año Orlando Fals Borda. Este texto da cuenta de los proyectos educativos dirigidos a la población rural y de la representación del sujeto campesino, concebido como un individuo llamado a participar activamente en el progreso de la sociedad. Bajo la premisa de que “Nunca es tarde para aprender” (ACPO, 1987), presentamos la cartilla ‘Hablemos bien’.

La publicación corresponde a una propuesta del Ministerio de Educación Nacional, desarrollada en el marco de los programas de educación para todos los colombianos. Se trató de la duodécima edición, publicada en Bogotá en 1987 y fue elaborada por Nohora I. Gutiérrez Santos; la carátula y las ilustraciones fueron diseñadas por Francisco Perea Sabogal y Balbino Arriaga. El material se creó para las iniciativas estatales orientadas a ampliar el acceso a una educación básica e integral, especialmente en contextos rurales y para la población adulta.

La cartilla fue el resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación Nacional y Acción Cultural Popular (ACPO). El primero, es un […] organismo de la Rama Ejecutiva del Poder Público que, con la asesoría y apoyo de sus entidades adscritas y vinculadas, y en concertación con las entidades territoriales, formula políticas, lineamientos y directrices del sector, que atiendan las necesidades actuales y futuras del País. (Decreto 088 de 2000, artículo 1). En cambio, la segunda es una […] organización sin ánimo de lucro, fundada en el año 1947 por Monseñor José Joaquín Salcedo en Sutatenza, Boyacá, Colombia; pionera en realizar educación a distancia en Colombia, habiendo implementado el programa Escuelas Radiofónicas a través de Radio Sutatenza, hoy conocida como Escuelas Digitales Campesinas promoviendo un modelo de educación popular – Educación Fundamental Integral (EFI), que se fundamenta en valores católicos y tiene como objetivo prevenir la exclusión social de las comunidades rurales, indígenas, raizales y mestizas en Latino América. (Acción Cultural Popular [ACPO], s.f)

Como sostiene Radio Nacional de Colombia (2017):

Entre 1968 y 1994, ACPO trabajó en conjunto con el Gobierno Nacional para la implementación de proyectos de desarrollo rural con organismos como el Departamento de Planeación Nacional, el Ministerio de Agricultura, el ICA, la Caja Agraria, el SENA, el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Educación, para ampliar el sistema de educación a distancia y fortalecer los procesos de educación de adultos (párr. 4).

Por otro lado, la introducción de la cartilla incluyó el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este documento marcó […] un hito en la historia de los derechos humanos. […] La Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su (Resolución 217 A (III) como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La Declaración establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1948)

Este artículo declaró que:

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, […] La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos del hombre y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1948, artículo 26)

De acuerdo con este enfoque, la cartilla ‘Hablemos bien’ invita al lector a complementar su proceso de educación elemental mediante el uso de diversos recursos educativos, entre ellos, las cartillas ‘Nuestro Bienestar, Hablemos Bien, Cuentas Claras, Suelo Productivo y Comunidad Cristiana’, los cursos transmitidos por radio Sutatenza, el semanario El Campesino, así como el acceso a ejemplares de la Biblioteca Del Campesino y de la Nueva Biblioteca Popular. Asimismo, el uso de las grabaciones educativas, de la correspondencia cultural y las becas ofrecidas por los Institutos de Lideres. (ACPO, 1987, p. 1)

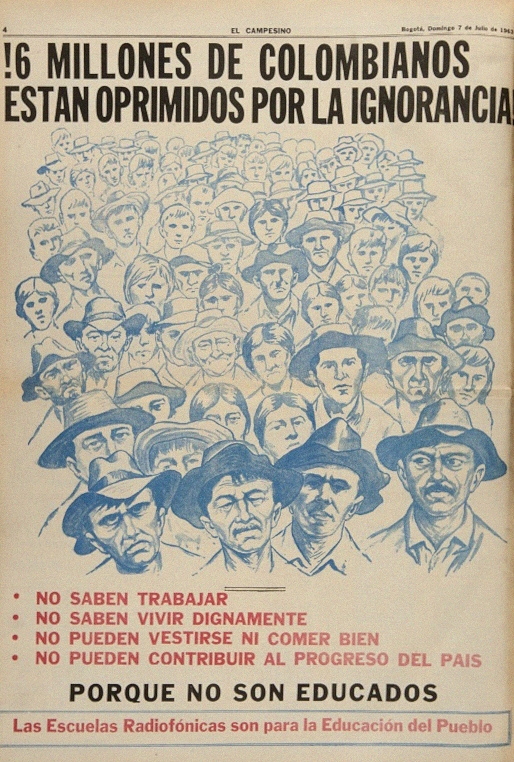

Uno de los materiales interesantes de la apuesta educativa de ACPO, fue el Semanario El Campesino editado entre 1958 y 1990. Según La Red Cultural del Banco de la República de Colombia (2014), fue un medio impreso dirigido al campesinado adulto, que: :

[…] circuló por Colombia a través de más de 900 parroquias católicas. Su línea editorial se transformó constantemente en más de treinta años de existencia, aunque siempre mantuvo un eje central: orientar e informar a los campesinos y consolidar una opinión pública sobre los problemas del mundo rural. Por medio de artículos, reportajes gráficos y columnas de opinión el semanario fue una plataforma para la discusión sobre los problemas del campesinado. (párr. 2)

Además, con esta publicación tenían acceso a la actualidad política, económica y social de Colombia; incluso ofrecía secciones de entretenimiento, donde los campesinos publicaban crucigramas, caricaturas, canciones, partituras, cartas, afiches coleccionables y coplas.

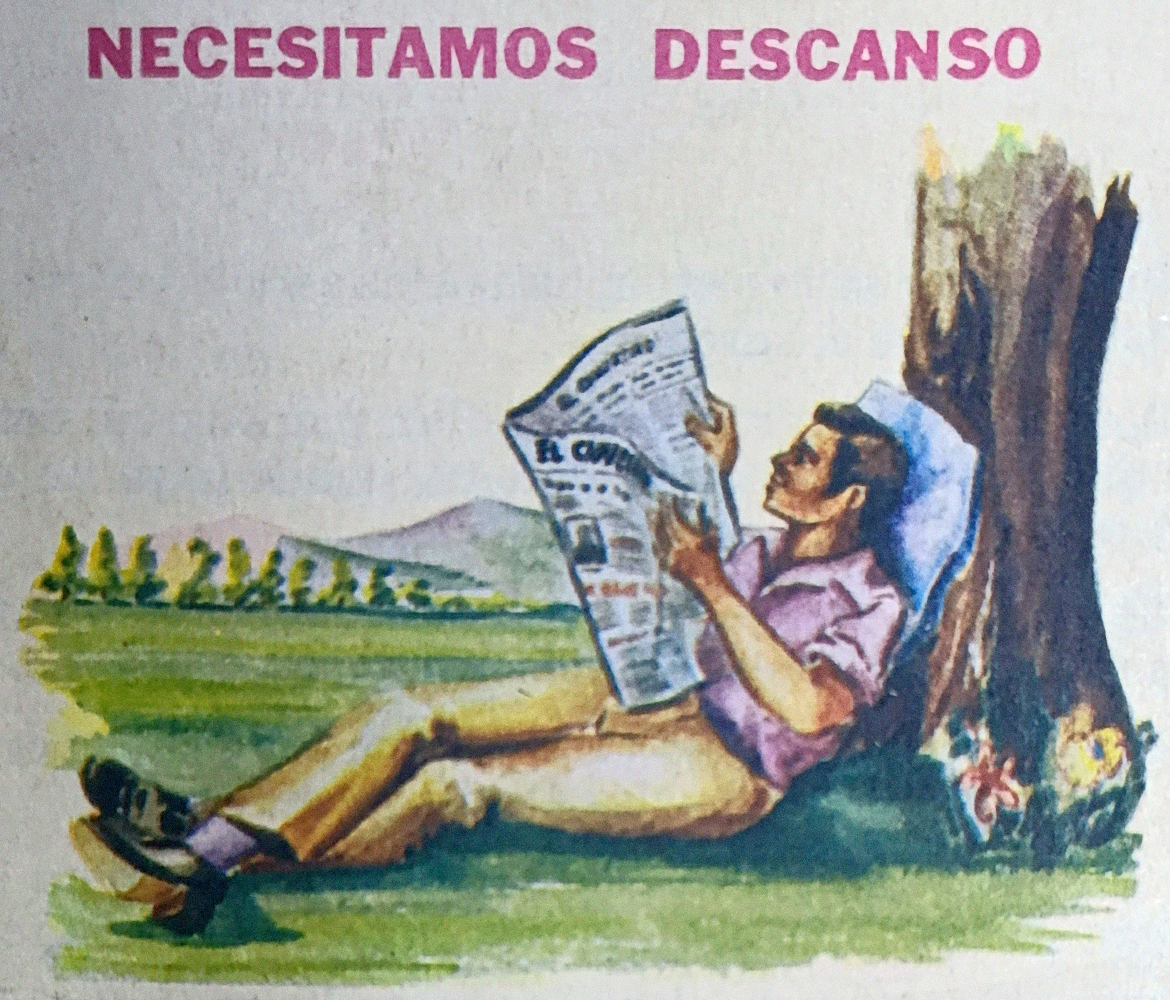

La presencia del Semanario también se evidenciaba en los contenidos de la cartilla, como en el apartado necesitamos descanso. Allí, se ilustra a un sujeto que está leyendo El Campesino en su tiempo de ocio. Esta sección destaca la importancia del equilibrio entre el trabajo y el descanso, la importancia del cuidado del cuerpo y el aprovechamiento del tiempo libre hacen parte de una vida productiva y saludable. Puesto que:

[…] un hombre fatigado y que tiene la necesidad demasiado grande de reposo, no produce ya ningún trabajo útil. […] El organismo humano no puede vivir sin alternativas de trabajo y de reposo…. […] El hombre que ama verdaderamente su trabajo vuelve a él. (ACPO, 1987, p. 67)

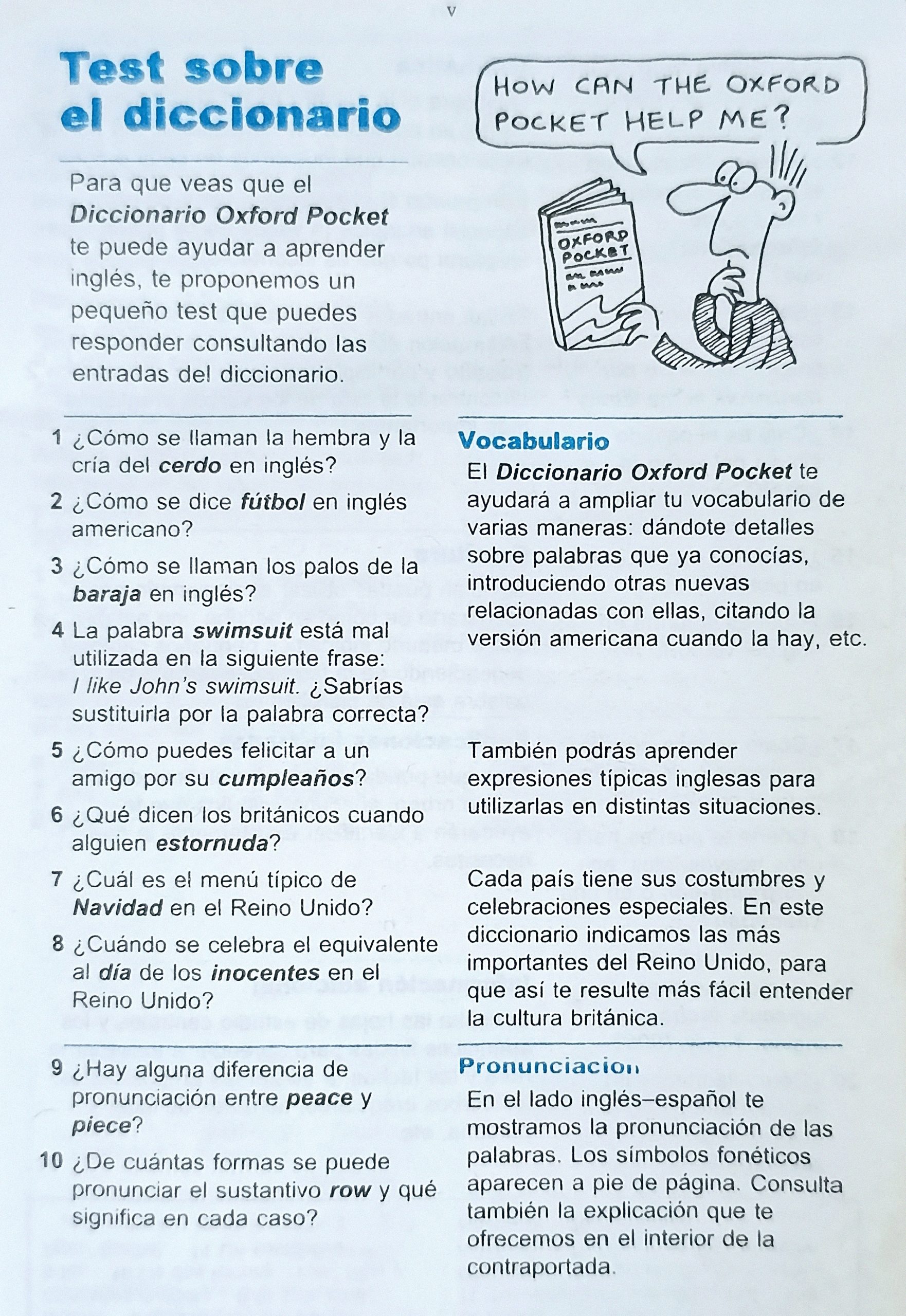

‘Hablemos Bien’ ofrecía nociones básicas del alfabeto mediante el uso de situaciones de la vida cotidiana, que sirven como punto de partida para la comprensión lectora y el desarrollo de ejercicios prácticos, ya que, su objetivo era dominar el idioma y el lenguaje, perfeccionar la habilidad de leer y escribir, para la comunicación y la vida social. A partir de textos breves y ejemplos contextualizados, se abordan contenidos como el abecedario, las sílabas, el uso del diccionario, las palabras monosílabas y polisílabas, los acentos, las palabras según su acentuación —agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas—, las oraciones, la conjugación de los verbos, las categorías gramaticales (sustantivos, adjetivos, pronombres, adverbios, preposiciones, y conjunciones), el valor de la ortografía, entre otros contenidos. Además, todas las secciones de la cartilla, incluían notas aclaratorias y ejercicios prácticos de repaso.

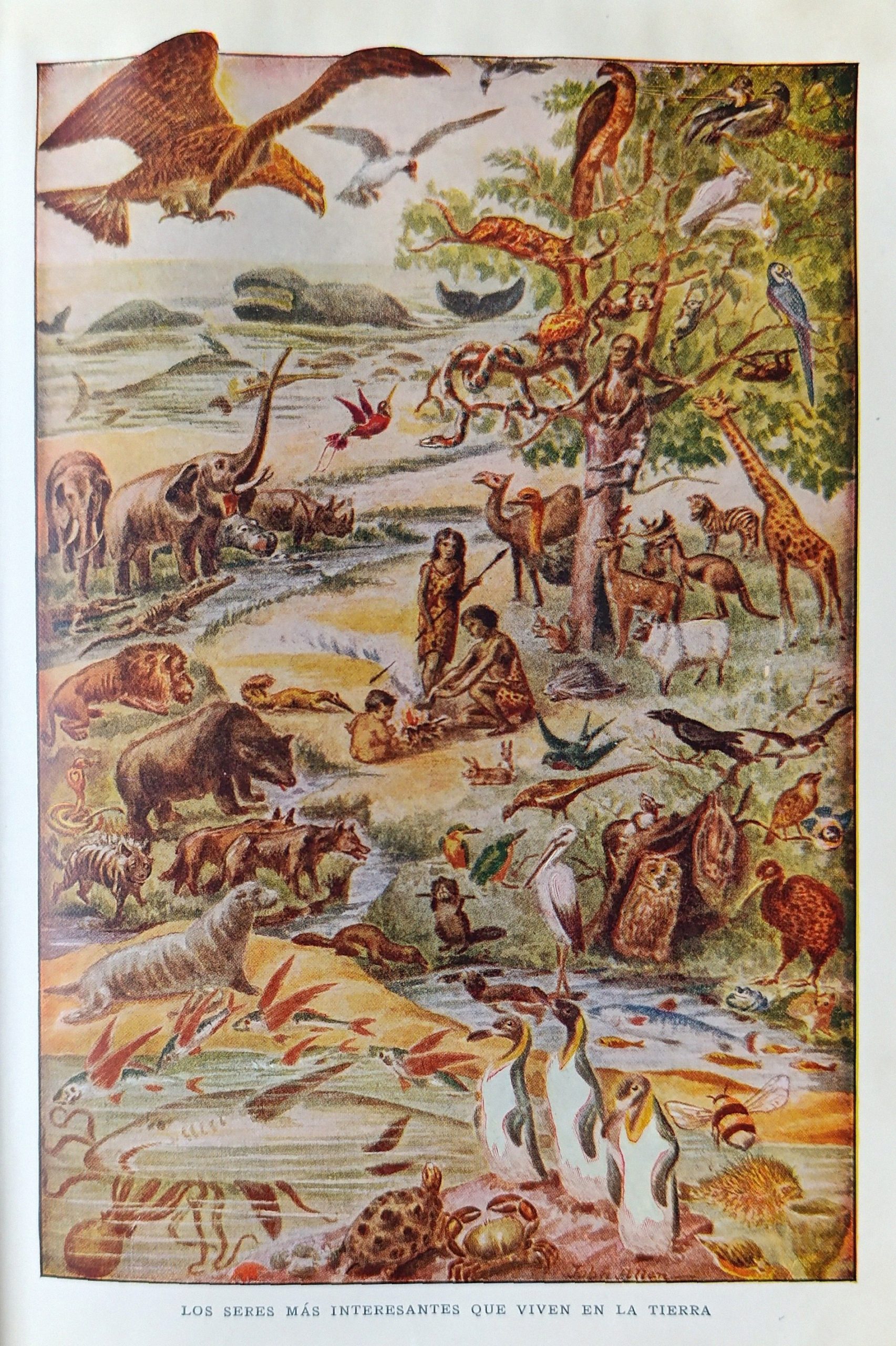

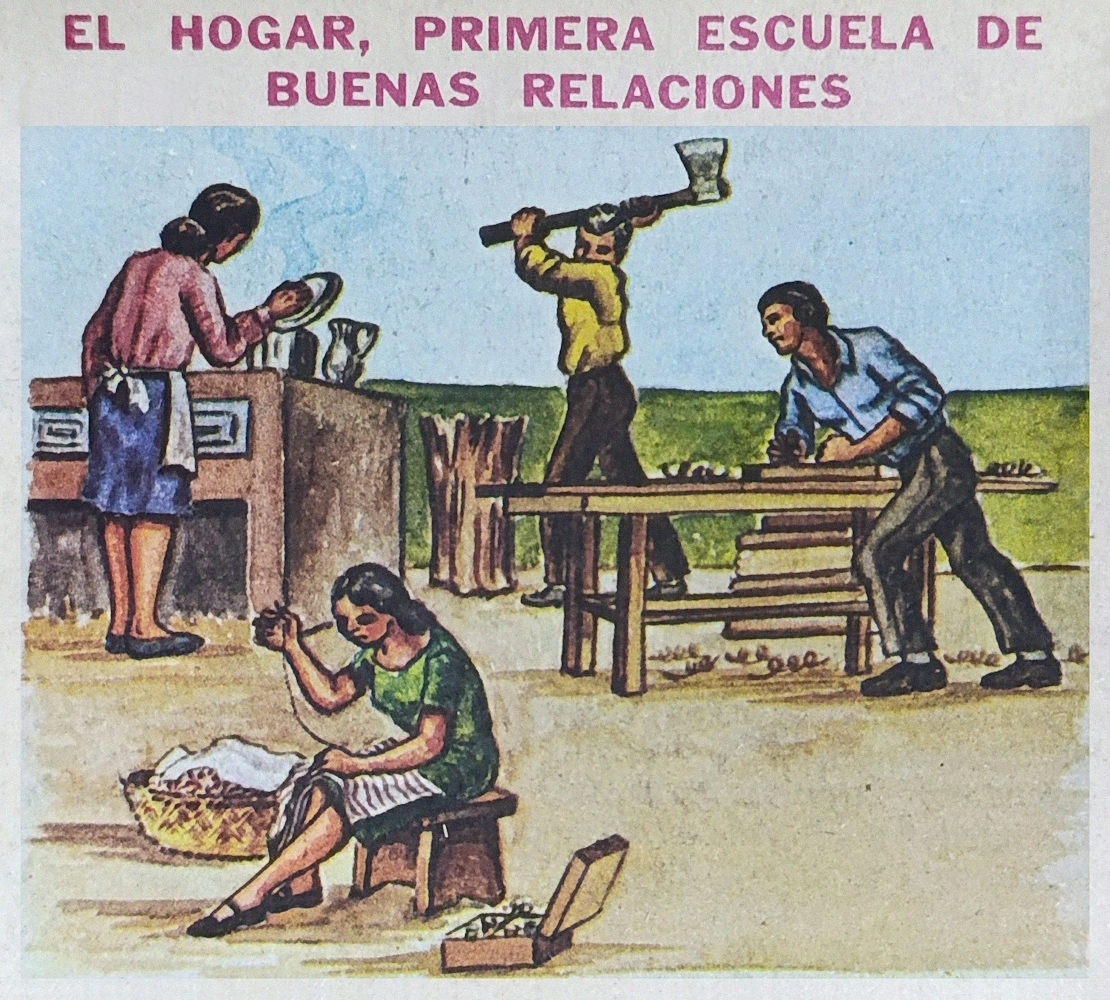

Estos contenidos se articularon con temas e ilustraciones relacionadas con el entorno social y cultural del lector, entre ellos, la historia de Colombia, la vida campesina, el trabajo en el campo, la naturaleza, la vida en la comunidad, la juventud, los adultos mayores, la importancia de los derechos y los deberes, la patria, las autoridades, la convivencia, la descripción de la escuela radiofónica, el hogar, la escuela, el progreso, los problemas de la comunidad, como también, prácticas cotidianas de comunicación como la correspondencia, los telegramas y los recibos, junto con referencias a los símbolos patrios, a personajes relevantes de la historia nacional y la construcción de identidad.

Finalmente, de acuerdo con los estatutos de ACPO (1987) que abarcaban la capacitación básica y la preparación para la vida social y económica de los adultos campesinos, mediante:

[…] la educación fundamental integral cristiana del pueblo […] a la luz de los principios cristianos, de acuerdo con las diversas condiciones, para despertar en aquel el espíritu de reflexión e iniciativa que lo motive a seguir, contando con su propio esfuerzo, en el trabajo del desarrollo personal y comunitario. (Art. 3)

Resulta relevante ilustrar el ideal por la formación del ‘buen ciudadano’ como un sujeto capaz de responder a las necesidades de la sociedad y del progreso, expresado en la ‘oración del ciudadano’ que cierra la cartilla:

Ayúdame, Señor, a ser buen ciudadano, a ganarme la vida honradamente, a ser útil en mi trabajo, a no dejarme hundir por las dificultades, a caminar con la frente alta, pero sin odio ni soberbia, y a respetar mi propia vida y las vidas ajenas.

Aléjame del plomo, de las armas en general, y acércame a la reja del arado. No dejes que se ensucie mi camisa ni se empañen mis zapatos. Enséñame a ser simple, a entender el lenguaje de los árboles, a saludar el sol por la mañana y a mirar la bandera de la patria con unos ojos limpios.

Ayúdame, Señor, a confiar en mí mismo, a esperar con paciencia que florezcan las ramas, a sentir como propia la sed de mi país, a cuidar las palomas de los parques y a cubrir las paredes gastadas por el tiempo, con un manto de cal y de blancura.

Defiéndeme del vino, de su falsa alegría y de la copa que hace perder el equilibrio. Enséñame a ser justo y comprensivo, a perdonar las manchas del aceite, a comer en un plato pobre, con sus dibujos desteñidos, y a luchar cuando sea necesario para que haya libertad, sol en los patios de las casas y calor en las almas…

Acompáñame el día de elecciones a votar por los hombres más honrados, sin fanatismo ni violencia, y a apagar las hogueras que encienden en las plazas los malos hijos de Colombia.

Ayúdame, Señor, a pagar lo que debo, a no abusar de mis derechos, a estimar los derechos de los otros y a gastar mi salario sin despilfarro ni avaricia.

Ayúdame, Señor, finalmente, a ser buen colombiano, buen ciudadano de Colombia, sin olvidar que el mundo también me pertenece y debo ser mundial, hermano de los hombres de todos los países y pariente de todo cuanto existe en la tierra. (ACPO, 1987, p. 112)

El Museo Pedagógico Colombiano, salvaguarda y exhibe un amplio acervo cultural en relación con la historia, la memoria, y las prácticas educativas y pedagógicas. Entre sus colecciones, se pueden consultar ejemplares de la ‘Biblioteca del Campesino’ y de documentos sobre Radio Sutatenza, que pertenecen el Fondo de Alfabetización Popular Mario Sequeda, otras cartillas sobre educación de adultos; objetos para la enseñanza de otras disciplinas escolares; material Montessori; juegos y juguetes; manuales y textos escolares; y archivos documentales y bibliográficos. Convocamos a la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional (estudiantes, egresados, investigadores, docentes y personal administrativo), a miembros de colectivos pedagógicos y a todas las personas interesadas en nuestras labores, a visitarnos en el Centro Cultural ‘Paulo Freire’ de la universidad, ubicado en Bogotá en la calle 72 N.º 11 – 86 (Edificio ‘E’).

Igualmente, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook: https://www.facebook.com/museopedagogicocolombiano/, Instagram: https://www.instagram.com/museopedagogicoupn/?hl=es, y a explorar nuestra página web: http://museopedagogico.pedagogica.edu.co/ para visualizar y compartir nuestros contenidos.

Palabras clave: Acción Cultural Popular ACPO; Radio Sutatenza; Alfabetización de Adultos; Formación de Campesinos; Escuelas Radiofónicas; Enseñanza de la lectura y la escritura; Derecho a la educación; Museo Pedagógico Colombiano.

Autoría: Jennifer Ximena Cruz Beltrán – Estudiante del Programa en Pedagogía. Revisión y corrección de estilo: Museo Pedagógico Colombiano.

Referencias:

Gutiérrez Santos, N. (1987). Hablemos bien: noción del alfabeto. Editorial Acción Cultural Popular, Ministerio de Educación. Recuperado de: https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll24/id/154Helg/

ACPO. (s.f). Nosotros. ACPO. Colombia. Recuperado el 10 de diciembre de: https://fundacionacpo.org/nosotros/

La Red Cultural del Banco de la República de Colombia. (2022). Semanario El Campesino: “un periódico al servicio y en defensa del mundo rural colombiano”. La Red Cultural del Banco de la República de Colombia. Colombia. Recuperado de: https://www.banrepcultural.org/exposiciones/acpo-radio-sutatenza/el-medio-y-el-remedio-la-radio/semanario-el-campesino-un

La Red Cultural del Banco de la República de Colombia. (2022). Así nació la empresa educativa de ACPO. La Red Cultural del Banco de la República de Colombia. Colombia. Recuperado de: https://www.banrepcultural.org/exposiciones/acpo-radio-sutatenza/empresa-educativa-acpo/asi-nacio-la-empresa-educativa-de-acpo

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. (2000). Decreto número 088 de 2000 “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Educación Nacional y se dictan otras disposiciones.”. 2 de febrero de 2000. Diario Oficial N. 43882. Recuperado de: https://mineducacion.gov.co/1621/articles-104863_archivo_pdf.pdf

Organización de las Naciones Unidas. (1948). La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Naciones Unidas. Estados Unidos. Recuperado de: https://docs.un.org/es/A/RES/217(III)

Radio Nacional de Colombia. (2017). Radio Sutatenza: la primera revolución educativa del campo para el campo. Radio Nacional de Colombia. Colombia. Recuperado de: https://www.radionacional.co/cultura/radio-sutatenza-la-primera-revolucion-educativa-del-campo-para-el-campo