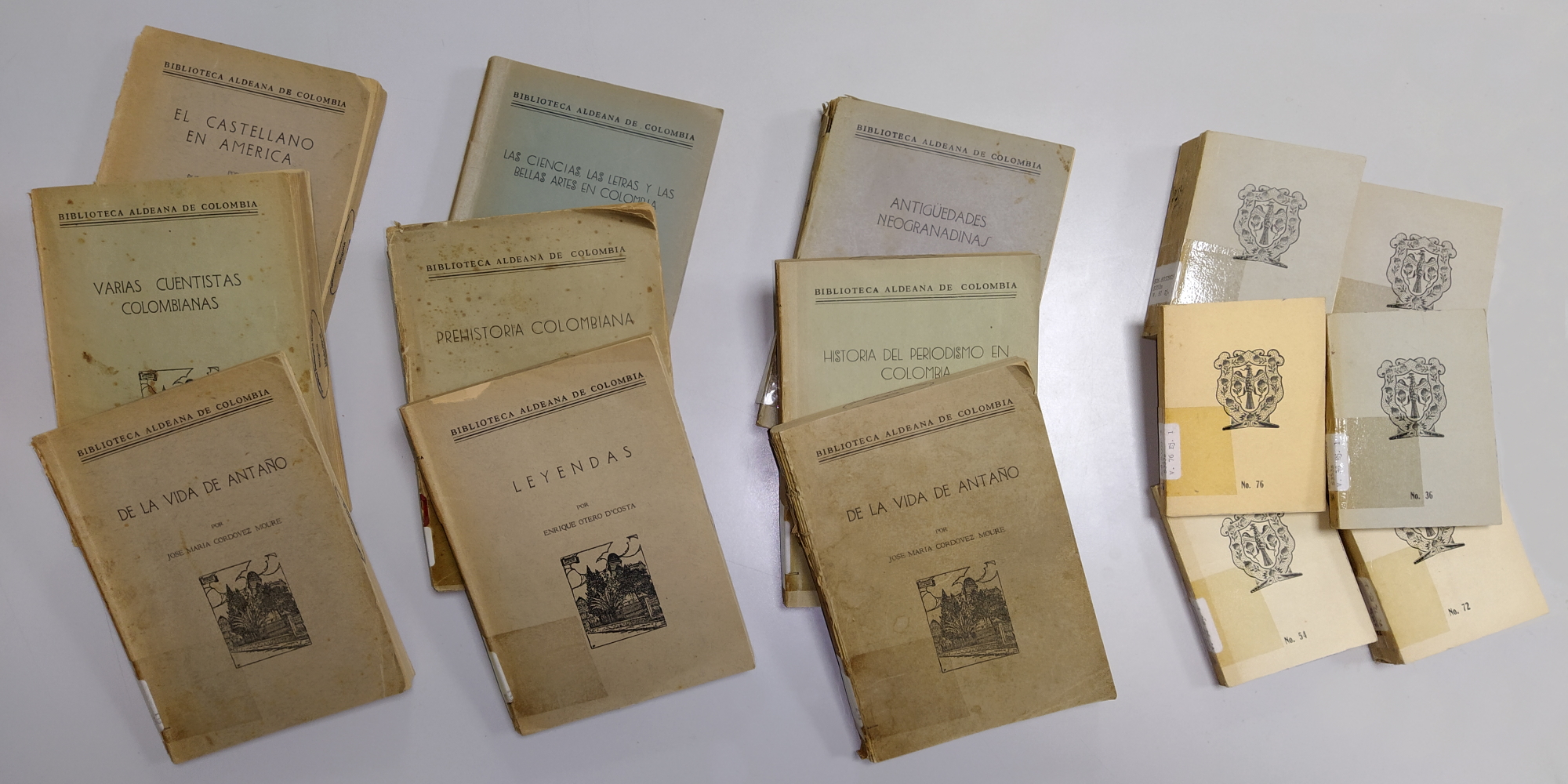

Selección Samper Ortega de Literatura Colombiana. (1963) [Imagen]. Imagen de referencia tomada de: https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/search/searchterm/Biblioteca%20Aldeana

Como pieza del mes, hemos elegido la Selección Samper Ortega de Literatura Colombiana (Biblioteca Aldeana) de la colección de libros que pertenecen al Fondo Documental Bibliográfico del Museo Pedagógico Colombiano. Publicada entre 1928 y 1937, se trata de una recopilación compuesta por 100 volúmenes, y fue un conjunto de textos de amplia circulación en nuestro país e incluso con divulgación a nivel internacional, que incorporó obras de varios autores de la literatura colombiana de los siglos XIX y XX, las cuales se agruparon y clasificaron en diez categorías: Prosa literaria, Cuento y Novela, Cuadros de Costumbres, Historia y Leyendas, Ciencias y Educación, Ensayos, Periodismo, Oratoria, Poesía y Teatro. Inicialmente fueron publicadas por la Editorial Minerva, pero posteriormente se difundieron bajo el nombre de “Biblioteca Aldeana” con el auspicio del Ministerio de Educación Nacional.

El conjunto de obras que reseñamos, reconocida como la primera colección literaria que incluyó un extenso número de volúmenes y autores nacionales del país, comprendió lo más selecto de las letras nacionales que se hubieran escrito desde la Independencia y hasta la época de su publicación, siendo compiladas por el historiador, educador, escritor, editor de revistas y también director de la Biblioteca Nacional de Colombia entre 1931 y 1938, Daniel Samper Ortega (1895–1943), quién tuvo como propósito que, a través de las páginas de la Selección se retratara la naturaleza, las condiciones y las costumbres del territorio, así como la historia, y los frutos que había dejado en nuestro país el cultivo de las artes.

De educación ‘Pestalozziana’, Samper Ortega trajo la idea de desarrollar aquella revisión y compilación editorial, después de su regreso a Colombia en 1928. Además de organizar una recopilación bibliográfica, su interés era que esta selección de literatura nacional llegara al público extranjero (interesado en determinados temas y personajes colombianos), pero que principalmente llegara a los demás colombianos, quienes desconocían el retrato de su propio país por las limitaciones para la difusión y el acceso a los contenidos y la información, no obstante, para consolidar esta tarea –que no tenía equivalente en nuestro continente– estructuró el sistema de Bibliotecas de Aldea (cimiento de lo que hoy se conoce como la Red Nacional de Bibliotecas Públicas), así cada ciudadano colombiano encontraría en las páginas de la Selección un instrumento de (auto)reconocimiento, de apropiación y estudio, para posicionar al país como un modelo para la producción intelectual en el territorio americano.

Según su concepto y en concordancia con la visión del ministro de Educación Luis López de Mesa, un proyecto de tal importancia que apuntara a construir un concepto sobre lo cultural y lo popular en el país, a partir de una recapitulación del pasado, hacía falta y era necesario prestarle ese servicio a la nación:

“Difundiendo [el] pensamiento [colombiano] no solo dentro de su territorio sino en otras naciones” (Samper Ortega, 1937a, 9).

Por lo tanto, su trabajo para la creación de una empresa literaria y de difusión del acervo y patrimonio bibliográfico existente de nuestra región, coincidió con la voluntad ilustrada de progreso para la modernización de la nación colombiana de las primeras décadas del siglo XX, por la cual, el país se transformaría con miras a la definición de un Estado moderno, desarrollando la industria, y entre otras acciones llevando a cabo reformas que repercutirían en el contexto social y cultural.

Con estos propósitos, desde el gobierno central y por intermedio del Ministerio de Educación, se crearon estrategias que buscaban integrar política e ideológicamente la nación, en este sentido, la educación se convirtió en un asunto de orden nacional, que concentró la atención de intelectuales, y los esfuerzos de las escuelas y otros escenarios de instrucción, desde donde se inculcaron nuevos modelos de vida y los valores ciudadanos acordes con la noción de un nuevo Estado, que perseguían la formación de la sociedad activa y pensante que se quería establecer.

Entonces el gobierno de la República Liberal, vigente en aquel tiempo y liderado por Alfonso López Pumarejo, vislumbró en la educación un instrumento para la modernización, y en 1934 se creó, la Campaña de Cultura Aldeana, dentro de la cual se inscribieron las Bibliotecas Aldeanas de Colombia, como programa ejecutado por el ministro López de Mesa, quién comprendía las necesidades del país en el ámbito cultural y educativo, e impulsó una política encaminada al “esclarecimiento de la conciencia nacional” (López de Mesa, 1927). Según el ministro, la población requería entender el saber y las ideas contenidas en los libros, y aunque tal proyecto era costoso y de difícil cumplimiento, su ejecución era fundamental para aumentar “el nivel cultural de las masas populares de todo el país”, por lo tanto, la difusión de materiales escritos fue una tarea prioritaria en los planteamientos educativos de este gobierno.

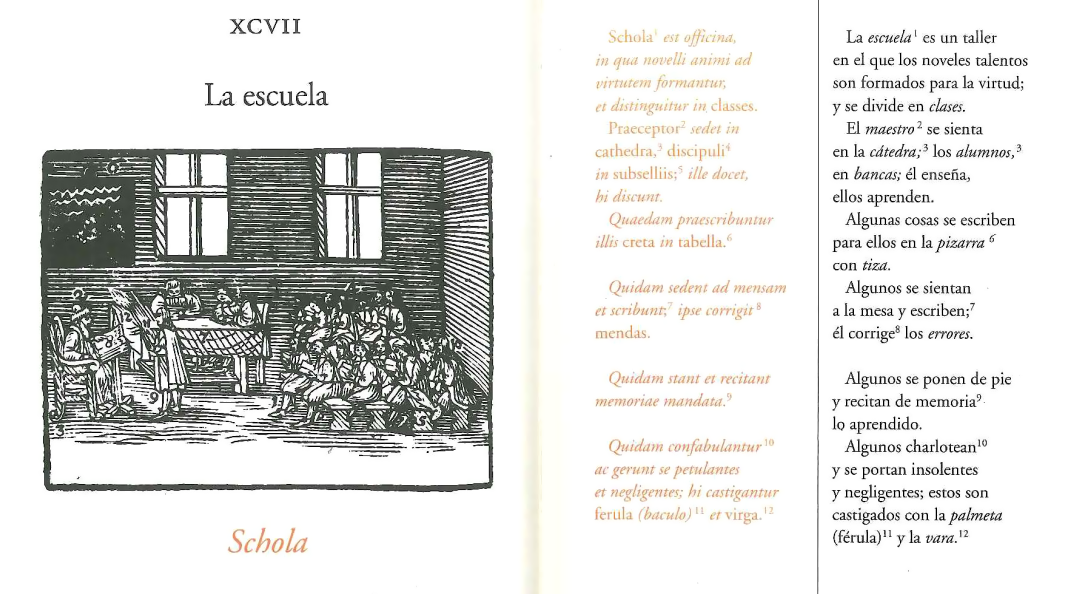

De esta forma, la Campaña de Cultura Aldeana, se planeó tomando como referencia a los pueblos que tenían menos de cinco mil habitantes y, a las escuelas, como escenarios determinantes, donde el gobierno, a través del Ministerio de Educación Nacional, haría llegar todos los recursos arquitectónicos, técnicos, físicos y humanos necesarios para su ejecución, como por ejemplo: planos arquitectónicos de las escuelas, radio, profesores, inspectores de educación, entre otros; por otra parte, la realización de aquel plan se basó entre otras acciones, en la organización para las ciudades de mayor población de diferentes bibliotecas que funcionarían como sucursales de la Biblioteca Nacional, la creación de bibliotecas itinerantes para cubrir las regiones más apartadas, y la difusión de prácticas para la introducción de hábitos de lectura, pero especialmente, la adquisición de textos impresos (libros, cartillas, revistas y documentos) para proveer a los maestros de los materiales necesarios para su práctica pedagógica fue esencial para el desarrollo del plan.

Estrategias y esfuerzo amplio que se vio reflejado en las interesantes cifras que arrojó el censo elaborado en 1936 por el Ministerio de Educación, en el que se destacaban la existencia de 674 Bibliotecas Aldeanas en todo el país, y la distribución de 95.462 ejemplares impresos; igualmente, el número de lectores de la Biblioteca Nacional había pasado a ser de 125.890 en 1935, y teniendo en cuenta que en 1931 era de 32.683, dicho aumento era evidencia del éxito del Gobierno Liberal en materia educativa.

Descrito el contexto político al que pertenece la colección de libros que conforman nuestra pieza del mes, hay que tener en cuenta que para la construcción de esta biblioteca de autores colombianos las concepciones de López de Mesa fueron consideradas por Samper Ortega, y según su perspectiva e interés como docente, la selección de obras escogidas obedeció a una serie de escritores, géneros y corrientes literarias colombianas que él de antemano conocía para el desarrollo de sus clases, por tanto, muchos de los títulos incluidos, respondieron a claros propósitos académicos y educativos.

Editada por el Ministerio de Educación, el ministro López de Mesa concebía a las colecciones que conformaron la Biblioteca Aldeana como “núcleos de iniciación” a las “obras fundamentales de la cultura humana”, y estas dividieron en las siguientes secciones: Literatura Universal, Obras Nacionales, Manuales de Instrucción y Obras Generales de Consulta. En ese orden de ideas, la Selección Samper Ortega hizo parte de la sección de Obras Nacionales, y cada uno de sus títulos iniciaba con una semblanza del autor, su tamaño era de 13 cm X 18,7 cm (o más pequeños de 8,5 cm X 12,5 cm) –siendo una colección de bolsillo– y la extensión de cada uno de los textos tenía entre 150 y 180 páginas, además, en la parte superior de todas las carátulas, destacaba el nombre de la colección: “BIBLIOTECA ALDEANA DE COLOMBIA”, más abajo, encontrábamos el título de cada obra, seguido por el de su autor, y finalizaba con una ilustración del Observatorio Astronómico Nacional, una de las estructuras arquitectónicas emblema del espíritu científico y el descubrimiento del territorio nacional.

Respecto a la gestión para la reproducción de los textos, el contrato se hizo en asociación con la Editorial Minerva S. A., que contaba con un taller de imprenta y ya tenía experiencia en el mundo de la impresión de publicaciones periódicas, como: Bogotá Cómico: semanario ilustrado (1917), El Santafereño (1919), El Combate: interdiario conservador (1919) o Revista del Instituto Técnico Central (c. 1919-1922), cuando era conocida como Tipografía Minerva. Así el proceso de producción editorial de la Selección se inició en 1932, no obstante, en 1935, Minerva atravesaba dificultades económicas, que le impedían cumplir a cabalidad con el objetivo y continuar con regularidad la impresión y distribución de las obras. El contrato tenía como meta distribuir 2.000 colecciones de la Selección, y convenía la impresión de 200.000 ejemplares, que debían estar listos en solo ocho meses, pero la infraestructura técnica de la Editorial no alcanzaba para esa gran cantidad, motivo por el cual, para lograr la publicación completa de la Selección en 1936 y cumplir con la meta inicialmente acordada, contó con el apoyo de otras imprentas que se subcontrataron.

Entre sus numerosas obras, a nuestro criterio destacamos los siguientes títulos: 2. El castellano en América, Rufino José Cuervo; 8. Crítica literaria, Antonio Gómez Restrepo; 12. Novelas, Tomás Carrasquilla; 15. Cuentos, José Marta y Evaristo Rivas Groot; 21. Cuadros de costumbres, José Manuel Groot; 25. Un domingo en casa y otros cuadros, Ricardo Silva; 31. Historia de la Nueva Granada, José Manuel Restrepo; 36. El Dorado, Eduardo Posada; 44. Cuadros de la naturaleza, Joaquín Antonio Uribe; 48. La Expedición Botánica, Florentino Vezga; 50. Sobre el problema de la educación nacional, Agustín Nieto Caballero; 51. Las letras, las ciencias y las bellas artes en Colombia, Sergio Arboleda; 58. La sabana de Bogotá, Tomás Rueda Vargas; 62. Periodistas de los albores de la república (Jorge Tadeo Lozano, Fray Diego Francisco Padilla, José María Salazar y Juan García del Río); 66. Prosa política, Carlos Martínez Silva; 71, Antonio Nariño, F. de P, Santander y Julio Arboleda; 72. Bolívar, Camilo Torres y Francisco Antonio Zea; 87. Los poetas (De la Patria), Varios autores; 88. Los poetas (Fábulas y cuentos), Varios autores; 91. Las convulsiones y Doraminta, Luis Vargas Tejada; y 100. El regreso de Eva, Jorge Zalamea.

Para finalizar, resaltamos el legado histórico de esta colección de obras, no solo por su importancia e impacto para la construcción de la memoria literaria colombiana y como precedente en la historia de la producción editorial de nuestro país, sino también por su huella educativa que además de cultivar el ejercicio de la lectura, –desde una perspectiva política– contribuyó a encontrar un rumbo intelectual para la transformación de la mentalidad de la población colombiana acercándola a través de los textos a la compresión de la realidad social de la nación.

Por otra parte, el aporte de la Selección, en cuanto se refiere al alcance que tuvo, para llegar al mayor número posible de lectores colombianos, permitió concebir una imagen del país desde distintas áreas del conocimiento, siendo sus textos un referente tanto para eruditos como para curiosos; pensar la literatura colombiana a partir de nuevas formas textuales y editoriales, de géneros y categorías, y organizarla a través de esta colección de libros, logró acercar a nuevos lectores, quienes hasta el momento no tenían acceso a autores y obras, o incluso, a discursos académicos y culturales. Asimismo, no podemos dejar de lado la labor fundamental que desarrolló Daniel Samper Mendoza, como compilador de aquellas obras representativas de la literatura colombiana de la época, las cuales se reconocen como un valioso acopio divulgativo del patrimonio intelectual, científico y literario de Colombia.

Para conocer la Selección Samper Ortega de Literatura Colombiana (Biblioteca Aldeana), otros textos, manuales de alfabetización y demás archivos pertenecientes al fondo documental; y también los objetos e implementos escolares de la historia y la práctica pedagógica que salvaguardamos y exhibimos en el Museo Pedagógico Colombiano, convocamos a la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional, estudiantes, egresados, investigadores, docentes, administrativos y miembros externos de la comunidad académica, colectivos pedagógicos y a todas las personas interesadas en conocernos, apoyarnos y difundir nuestras labores, a visitarnos de lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 4:00 p.m. en las nuevas instalaciones del Museo ubicadas en Bogotá en la calle 72 N.º 11 – 86 (Edificio ‘E’) en el Centro Cultural ‘Paulo Freire’ de la Universidad Pedagógica Nacional.

Igualmente los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales https://www.facebook.com/museopedagogicocolombiano/ y a explorar nuestra página web http://museopedagogico.pedagogica.edu.co/ para visualizar y compartir nuestros contenidos.

Palabras clave: Selección Samper Ortega; Biblioteca Aldeana; Literatura Colombiana; Educación; Lectura; Enseñanza; Republica Liberal; Bibliotecas; Museo Pedagógico Colombiano.

Referencias

Biblioteca.udea.edu.co (2021). Selección Samper Ortega de Literatura Colombiana (Biblioteca Aldeana). Sistema de Bibliotecas. Fecha de consulta: Septiembre 1 de 2021. Desde: http://biblioteca.udea.edu.co:8080/leo/handle/123456789/1402

Siise.bibliotecanacional.gov.co (2021). Colección Digital Samper Ortega. Fecha de consulta: Septiembre 1 de 2021. Desde: https://siise.bibliotecanacional.gov.co/BBCC/(X(1)S(1hqkwjrcryqo1jzhcmwrbu2h))/Home/AcercaDe/2?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Herrera M. C., & Jilmar Díaz C. (2010). BIBLIOTECAS Y LECTORES EN EL SIGLO XX COLOMBIANO: LA BIBLIOTECA ALDEANA DE COLOMBIA. Revista Educación Y Pedagogía, 13(29-30), 101-111. Recuperado de: https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/7510 4

Pineda Cupa, M. Á. (2017). «Semblanza de Selección Samper Ortega de Literatura Colombiana (1928-1937)». Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes – Portal Editores y Editoriales Iberoamericanos (siglos XIX-XXI) – EDI-RED. Recuperado de: http://www.cervantesvirtual.com/obra/seleccionsamper-ortega-de-literatura-colombiana-1928-1937-semblanza-788529/

Pineda Cupa, M. Á. (2019). La edición de la Selección Samper Ortega de Literatura Colombiana: Bibliotecas, editoriales e imprentas en la década de 1930. Información, Cultura Y Sociedad, (40), 69-92. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6963050

Samper Ortega, Daniel. 1937a. Selección Samper Ortega de Literatura Colombiana. Índices. Bogotá: Editorial Minerva S. A.