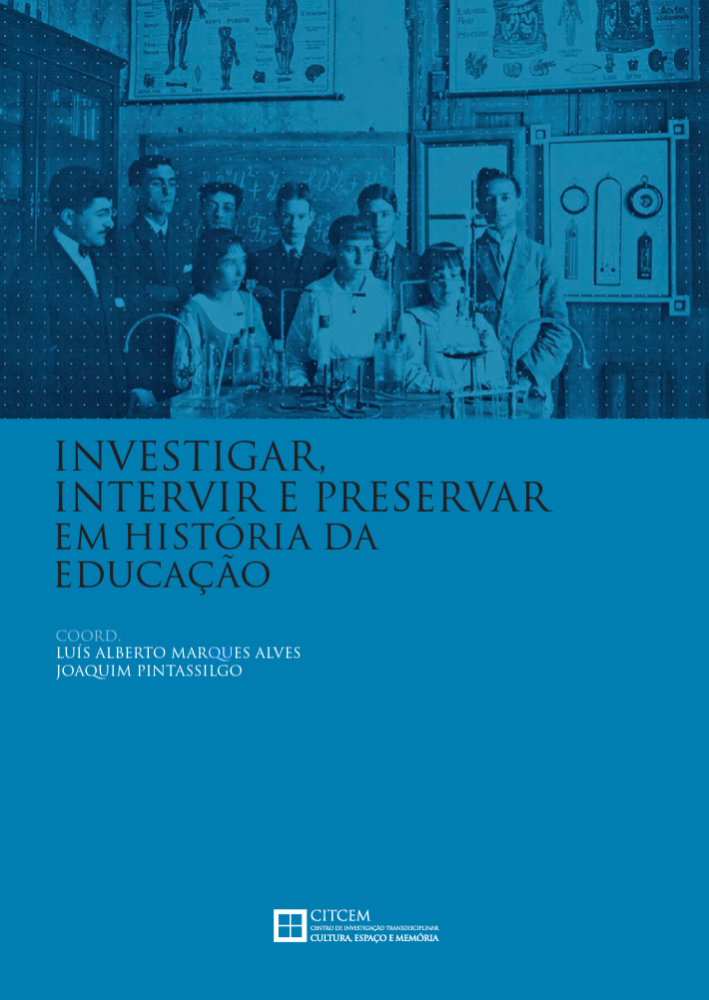

Con ocasión del 30 aniversario del Proyecto MANES, que se cumple este año, la UNED publicará algunas novedades editoriales que enriquecerán la serie Proyecto MANES, que llega ya a la veintena de títulos. Emilio Castillejo, gran especialista en el estudio de los textos escolares de Historia, nos ofrece ahora su obra “Enseñar Historia al margen de los cuerpos”, después de que en 2008 publicara en la misma serie su obra “Mito, legitimación y violencia simbólica en los manuales escolares de Historia del franquismo”.

Como se indica en la cubierta del libro, la obra «Enseñar Historia al margen de los cuerpos. El cuerpo y sus metáforas en la historiografía escolar española desde el siglo XIX a la actualidad» se pregunta por las razones de la débil presencia que ha tenido (y tiene) el cuerpo en la enseñanza de la Historia en España, a pesar de que el cuerpo es lo que permite al ser humano relacionarse con el mundo, construir la civilización, y que la piel es el lugar más indicado para leer las huellas, casi siempre dolorosas, de la historia.

El libro se inicia con algunas consideraciones metodológicas. Entre otras cosas, el autor señala la necesidad de hacer dialogar los textos escolares con otras fuentes como revistas y boletines eclesiásticos, textos legislativos, programas escolares, revistas de educación, etc., que en cada época pueden llegar a homogeneizarse en un discurso único. Por otra parte, llama la atención sobre la necesidad de analizar no solo los mensajes textuales, sino también el lenguaje de la imagen, razón por la cual el libro incluye una buena cantidad de ilustraciones provenientes de la amplia muestra de textos escolares que el autor ha estudiado. Finalmente, Castillejo adopta un enfoque interdisciplinar, recurriendo a las disciplinas que más han reflexionado sobre la relación entre la sociedad occidental y el cuerpo, como la Filosofía, la Sociología o la Antropología.

La obra se centra fundamentalmente en analizar el desprecio por el cuerpo de la mentalidad católica, que ha dado pie a las grandes metáforas que “aniquilan los cuerpos reales”: el Cuerpo Místico de Cristo; el Cuerpo Social; el Cuerpo Nacional. El autor analiza, entre otras cosas, cómo estos planteamientos siguen teniendo alguna vigencia; cómo la tecnocracia incorpora un lenguaje técnico y economicista que en buena medida sigue olvidando al cuerpo; y las pocas oportunidades que ha tenido el pensamiento moderno o postmoderno de imponerse sobre el discurso eclesial sobre el cuerpo.

El libro se estructura en seis capítulos y una reflexión final (“Recuperar los cuerpos, humanizar la historia”). Los títulos de los capítulos son los siguientes: 1. “La conquista de un problema: la conciencia del cuerpo”; 2. “La teología del cuerpo y su frustrado diálogo con la modernidad”; 3.*“*El currículo de Historia, campo de batalla entre la teología del cuerpo y la modernidad”; 4. “La grandeza del cuerpo místico, la pequeñez del cuerpo humano”; 5. “Cuerpo social, trabajo y producción”; 6. “Cuerpo del rey, cuerpo nacional, cuerpos en guerra”.