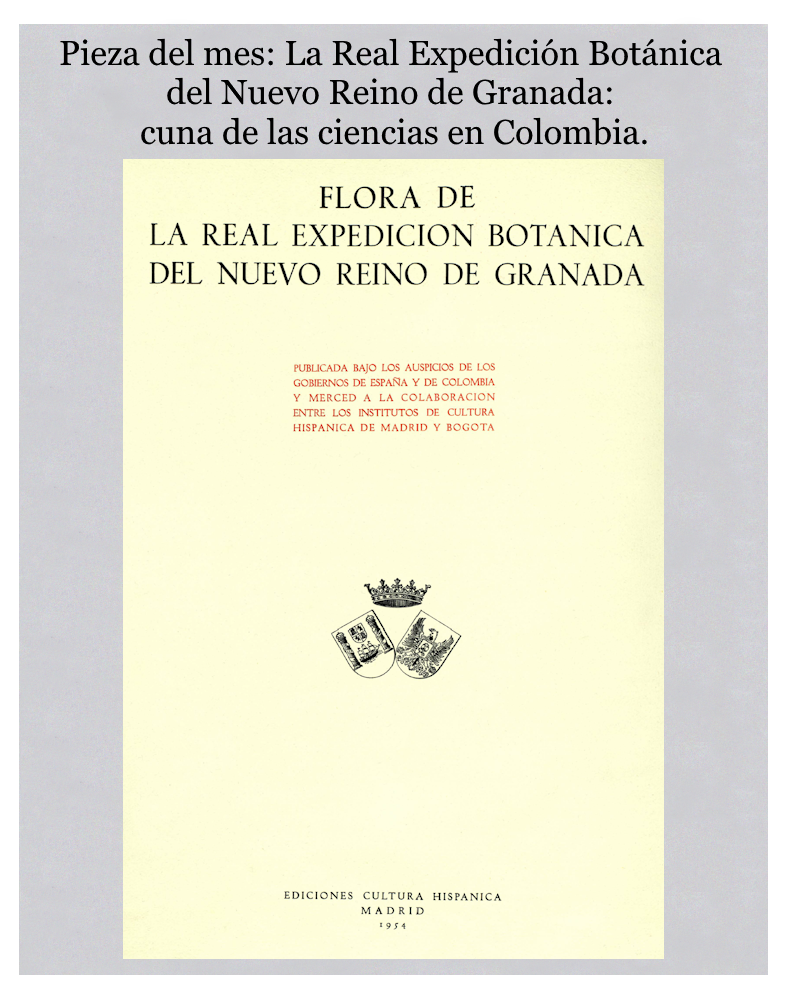

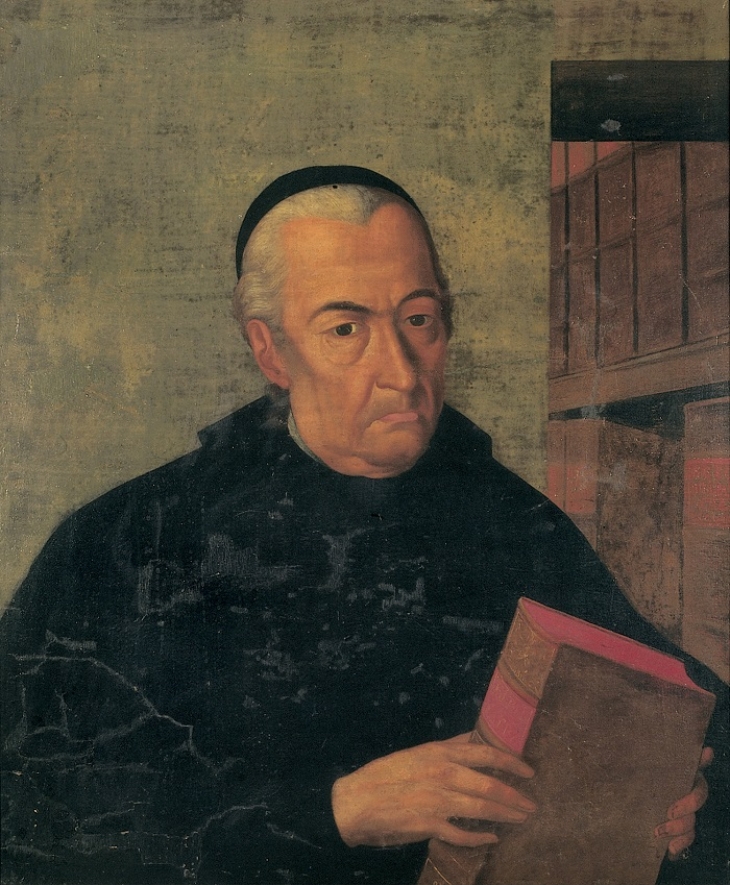

Como pieza del mes, el Museo Pedagógico Colombiano eligió el tomo introductorio de la colección Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada publicada en 1954, mediante un convenio cultural auspiciado por los gobiernos de Colombia y España, en colaboración con los Institutos de Cultura Hispánica de Madrid y de Bogotá. La colección en mención fue un proyecto cultural que nació en 1952 y se renovó en 1982, con el objetivo de publicar la monumental investigación florística e iconográfica dirigida por el sacerdote, botánico, geógrafo, matemático, médico y docente español José Celestino Bruno Mutis y Bosio (1732–1808) que arribó al Virreinato en 1760, e introdujo las teorías del naturalista sueco Carlos Linneo, reconocidas como el primer lenguaje universal para describir y clasificar la naturaleza.

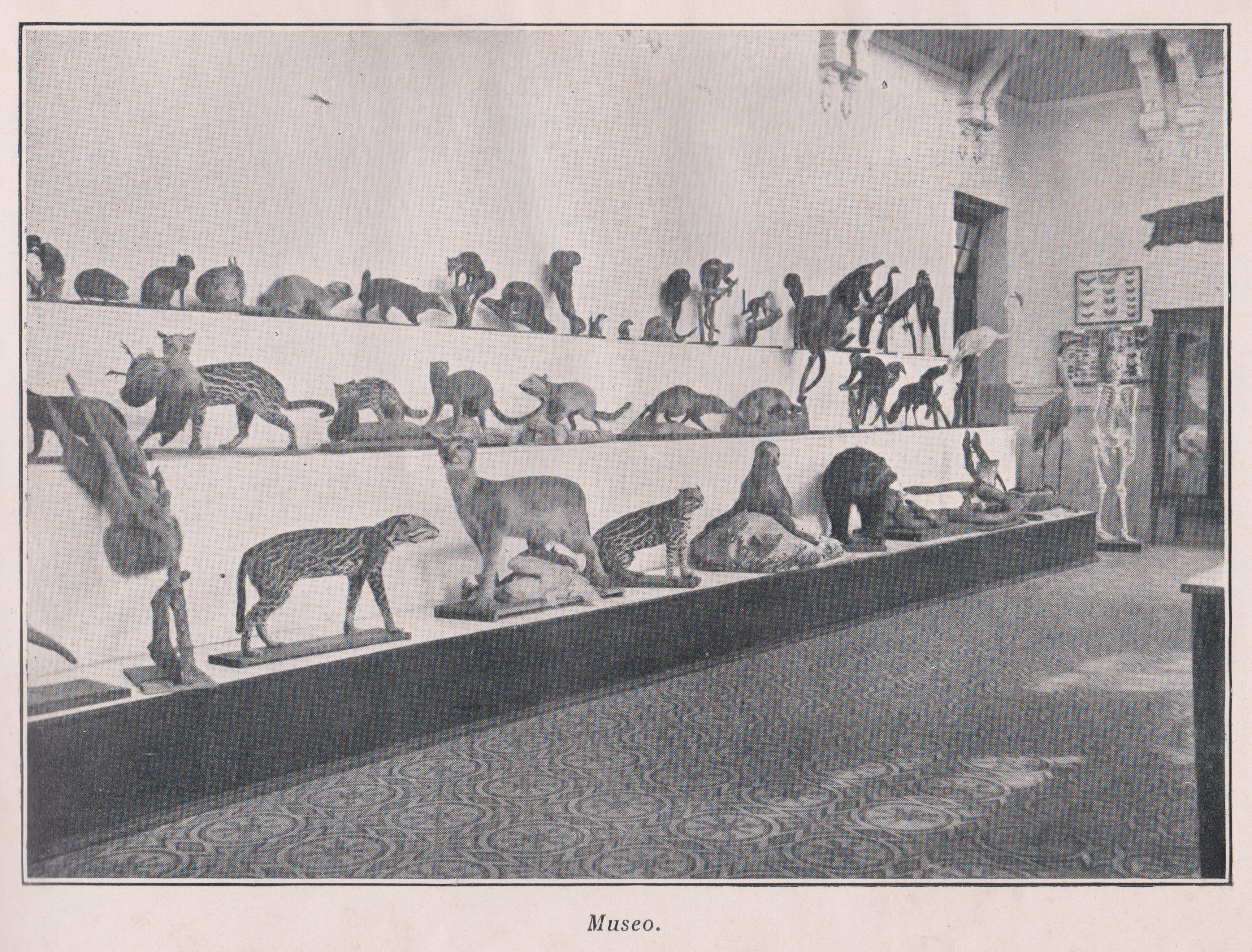

La edición completa de la obra científica más importante del siglo XVIII desarrollada en el territorio nacional consta de 51 volúmenes, organizados por familias botánicas, y aproximadamente contiene 2.666 láminas de plantas cuya reproducción es fidedigna por los detalles, colorido y extraordinaria belleza. En ese sentido, la Expedición Botánica fue un importante proyecto del periodo colonial americano que documentó el inventario de especies naturales del Virreinato de Nueva Granada; y aportó la búsqueda, recolección y clasificación de aproximadamente 20.000 especies vegetales y 7.000 animales del territorio que actualmente corresponde con nuestro país. Además, en tal empresa científica, se construyó y fundó el Observatorio Astronómico Nacional en 1803 –el más antiguo de América–, y se estableció un selecto grupo de jóvenes científicos criollos, junto con dibujantes y artistas neogranadinos que realizaron un registro biológico, botánico y gráfico de las riquezas naturales del Reino de la Nueva Granada para darlos a conocer con fines de aprovechamiento y beneficio para la sociedad.

Como podemos notar los objetivos perseguidos por la Expedición fueron ambiciosos, no solo elaboró un importante estudio de historia natural de la Nueva Granada, sino también, intentó elaborar la carta geográfica del territorio del Virreinato incluyendo su flora y sus recursos naturales. Tal proyecto de interés científico promovido por el Sabio Mutis, oficialmente emprendió su fructífera marcha el 30 de abril de 1783, y se formalizó como una empresa cultural auspiciada por la Corona española mediante Cédula Real suscrita el 1º de noviembre del mismo año.

De acuerdo con Rivas Goday autor del prólogo de nuestra pieza del mes:

“No fué la Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada la mera exploración florística de un territorio, ni menos la recopilación de características sistemáticas de plantas encontradas al azar por exploradores poco o nada vinculados al país que recorren y que luego rinden sus frutos publicitarios en tierras extrañas. Desde que Carlos III la sancionó a través de su Ministro General de Indias, Don José Gálvez, Marqués de la Sonora, aprobando las medidas que tomó el Arzobispo Virrey de Nueva Granada Don Antonio Caballero y Góngora, en 1783, y desde antes, cuando Mutis, en 1760, pisó primera vez en suelo americano, hasta que, por la muerte del sabio, por las convulsiones de la emancipación y por otros varios imponderables de la Historia, se extinguió, fué la Expedición un verdadero Instituto en el sentido moderno, que tomó bajo su responsabilidad el estudio indefinido de los recursos naturales de un área vastísima, la promoción de su aprovechamiento y la educación de una juventud destinada a perpetuar tales intereses. Sobrepasó también la visión integral sobre la naturaleza, predominante, más que ahora, en el siglo XVIII y significó una tendencia que, aun presentada en nuestros días, sería tenida como moderna, porque consistió en la adaptación de los hombres al medio intertropical, promesa de la humanidad” (Goday, 1954).

El material recopilado durante la labor desarrollada por los exponentes de la Expedición no fue sólo numeroso y valioso en información, sino magnífico como obra iconográfica y artística. Así pues, un año después de iniciada la institución científica, –reconocida como la cuna y referente obligado de las ciencias en Colombia– Mutis en compañía de los pintores neogranadinos Pablo Antonio García, Salvador Rizo y Francisco Javier Matis, coordinaron un proceso de reflexión, experimentación y creación colectiva para la organización del trabajo, los criterios científicos, técnicos y estéticos para la representación, el color y la composición de las láminas producidas. A partir de este proceso, Mutis señaló una nueva técnica denominada ‘invención de los colores’.

De esta manera, aquella empresa ilustrada, promovió la fundación de la primera escuela estatal de arte. En ella numerosos artistas aprendieron y trabajaron en una verdadera academia; experiencia que abrió múltiples posibilidades para el campo, puesto que, la aplicación de nuevas técnicas y el detallado trabajo de retratar la flora, llevó al posterior desarrollo de la miniatura moderna, el dibujo directo de la naturaleza, y de la técnica del paisaje. Por tal motivo, la artista colombiana Beatriz González resaltaba:

“La creación de una Expedición Botánica con una Oficina de Pintores anexa introduce una innovación fundamental. Se trata de un cuerpo de pintores vinculados orgánicamente a una empresa científica, que laboran, viven, comen, departen y comparten en su sede, que se desplazan con ella, que se hallan en relación permanente con sus naturalistas y colectores («herbolarios»), que, en fin, integran una familia unida por los lazos del amor a la ciencia y al arte. La formación académica de los pintores quiteños, que comenzaron a llegar en 1787, los predisponía para asimilar todas estas influencias. Su llegada vino a favorecer y a fijar definitivamente muchas de las tendencias mencionadas. La Oficina de Pintores generó sus propios mecanismos de reproducción gracias a la creación en Mariquita, en 1787, de la Escuela de Dibujo, que florecería en Santafé a partir de 1791. Acogió este plantel hasta 32 alumnos simultáneamente y produjo algunos de los mejores pintores que conoció la obra de Mutis (Lino José de Acero, Camilo Quesada, etc.). La creación en la capital a principios del siglo XIX de la Escuela Gratuita de Dibujo permitió que se vincularan a la Expedición vástagos del patriciado criollo, deseoso de procurar a sus hijos una formación en bellas artes” (González, 2017).

Tal fue la esplendidez que la obra ilustrada evidenciaba en cada una de las láminas y dibujos de las especies descubiertas, que cuando el científico, geógrafo, astrónomo, humanista, naturalista y explorador alemán Alexander von Humboldt (1769–1859) tuvo conocimiento de los esfuerzos realizados por Mutis, recorrió el territorio del Nuevo Reino y fue en búsqueda de tan magna empresa científica. Una vez allí, comparó sus colecciones con las ya recopiladas en la Nueva Granada, y al encontrar todo un equipo organizado, elogió generosamente la voluntad, empeño, mérito y carácter científico del trabajo; destacando su admiración por la calidad de la obra pictórica: “…jamás se ha hecho colección alguna de dibujos más lujosa, y aún podría decirse que ni en más grande escala”.

Podemos considerar entonces qué, alrededor de la Expedición se instituyó un movimiento artístico y gráfico de orden botánico, qué, a través de atractivas y coloridas ilustraciones historió con detalle y precisión la naturaleza, siendo entonces un referente fundamental para los famosos herbarios desarrollados durante el siglo XX como materiales de apoyo en la enseñanza de las ciencias naturales y la biología para las secciones de secundaria de distintos colegios.

“Humboldt y Bonpland, deseosos de conocer a los miembros de la Expedición y sus trabajos, estuvieron en Bogotá en 1801. Colocados todos estos sabios a igual altura en talento y amor a la ciencia, bien pronto la amistad enlazó sus corazones en nombre del común amor. Mutis les abrió las puertas de la Expedición y les mostró sus herbarios, sus colecciones zoológicas y mineralógicas, sus instrumentos, manuscritos y dibujos. Según dichos sabios, jamás se ha hecho colección alguna de dibujos más lujosa, y aún podría decirse que ni en más grande escalar; ni jamás se ha consagrado, en parte alguna de Europa, a un solo ramo de historia natural, una biblioteca tan bella y tan rica como la biblioteca botánica de esta Expedición. […]” (Vezga, 1880).

Precisamente, el taller pictórico de la Expedición Botánica, contó con más de 60 miembros, entre oficiales, alumnos y aprendices. Por tanto, herencia de ella se establecen vínculos directos entre la historia de la formación y educación en bellas artes, y la labor de los expedicionarios, desde finales de siglo XVIII.

De conformidad con las memorias de Florentino Vezga (1833–1890), la Sociedad de Naturalistas Neogranadinos (1859–1861), alentada por el espíritu y legado de la Expedición, continuó la labor iniciada en el siglo XVIII por Mutis y sus colegas; conocida como la primera sociedad de carácter científico que se creó en la República, recogió y estudió la flora y fauna de la geografía de Colombia en su tiempo, y surgió como consecuencia del ambiente de investigación y el florecimiento cultural, que implantó la Comisión Corográfica (1850-1859). Célebre empresa científica que, durante el siglo XIX, documentó sistemáticamente la cartografía, los rasgos físicos del paisaje y el componente humano del país. Mediante ella se conocieron las diferencias, semejanzas y posibilidades de un territorio desconocido hasta ese momento; gracias a este ‘proyecto nacional’, fue posible dejar de imaginar una nación para realmente caracterizar el paisaje y construir conocimiento respecto al territorio, sus habitantes, su fisionomía, costumbres e indumentaria.

En correspondencia con la Expedición, la Comisión también tuvo efectos estéticos y significado para la historia del arte colombiano, ya que, a través de láminas y acuarelas se retrataron las regiones y las gentes de la República de la Nueva Granada. La técnica pictórica conjugó la mirada del viajero y la habilidad del pintor, siendo un autorretrato colectivo y perpetuo de los colombianos que con su esfuerzo construyeron la nación; en su conjunto las acuarelas conforman una parte fundamental de la memoria del territorio nacional de mediados de siglo XIX.

Retomando los logros de la vasta ‘obra expedicionaria’, además de su impacto científico, que a todas luces iluminó a la Nueva Granada hacia la razón y la ciencia de la Ilustración, la Expedición no solo se enfocó en la rama de la botánica. También, se orientó a otras ciencias: medicina, farmacéutica, astronomía, zoología, geografía, matemática, agricultura, ganadería, minería e industria; asimismo, se destacan sus aportes con relación al campo del arte; y, se considera su vínculo con las luchas de la Independencia.

En ese aspecto, se destaca el capital humano y cultural de los participantes de la Expedición Botánica. En consecuencia, sobresalen varios personajes fundamentales para la historia política nacional colombiana de finales del siglo XVIII y las primeras dos décadas del siglo XIX: Francisco José de Caldas (encargado de la división de astronomía y geografía), Francisco Antonio Zea (encargado de la subdirección), Jorge Tadeo Lozano (encargado de la división de zoología), Sinforoso Mutis (encargado de la división de botánica) y Pedro Fermín de Vargas (comisionado para la recolección de plantas y acopió de datos científicos), considerados por la historia oficial colombiana como próceres del movimiento independentista. Pugna que incluso retrasó y terminó por afectar el funcionamiento y las labores investigativas del proyecto científico.

Algunos de los criollos ilustrados mencionados terminarían de perfeccionar sus conocimientos en las ciencias en el interior de la Expedición, e igualmente, lideraron la revuelta del 20 de julio de 1810, y aunque, entre sus propósitos Mutis no proyectaba formar líderes políticos, ellos mismos forjaron aquellas aspiraciones bajo la sombra de su biblioteca y de los ideales de la ilustración. Incluso, en el Observatorio Astronómico Nacional –lugar de funcionamiento de la magna empresa científica–, se realizaron varias reuniones en las que se planeó la disputa que estallaría aquel 20 de julio, aprovechando la concentración de pobladores de todas las clases sociales, con motivo del día habitual de mercado en la Plaza Mayor de Santa Fe.

Para finalizar, como datos estadísticos relevantes de los esfuerzos de la Expedición Botánica y el equipo dirigido por Mutis, según la Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico de Madrid:

“La documentación acopiada por José Celestino Mutis se compone de unos 20.000 pliegos de herbario y muestras de frutos y semillas […] y de más de 7.600 dibujos botánicos, apuntes científicos y archivos de historia natural que fueron enviados a España en 1816”, que son conservados en la Biblioteca y el Archivo del Jardín Botánico de la capital española.

Para conocer y consultar el ejemplar Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, otros documentos en relación con la historia de enseñanza de las ciencias naturales y la biología; textos, manuales escolares y de alfabetización y demás archivos pertenecientes a los fondos documentales; y también los objetos e implementos escolares de la historia, memoria y la práctica educativa y pedagógica que salvaguardamos y exhibimos en el Museo Pedagógico Colombiano, convocamos a la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional, estudiantes, egresados, investigadores, docentes, administrativos y miembros externos de la comunidad académica, colectivos pedagógicos y a todas las personas interesadas en conocernos, apoyarnos y difundir nuestras labores, a visitarnos de lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m. en las instalaciones del Museo ubicadas en Bogotá en la calle 72 N.º 11 – 86 (Edificio ‘E’) en el Centro Cultural ‘Paulo Freire’ de la Universidad Pedagógica Nacional.

Palabras clave: Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada; José Celestino Mutis; Salvador Rizo; Arte; Pintura; Biología; Ciencias Naturales; Bellas Artes; Independencia de Colombia; Museo Pedagógico Colombiano.

Referencias:

Vezga, F. (1880). La Expedición Botánica de Mutis. Recuperado de: https://www.cervantesvirtual.com/obra/la-expedicion-botanica-de-mutis-1165757/

González, B. (2017). Los Pintores de la Expedición Botánica. Credencial Historia No. 74. Recuperado de: https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-74/los-pintores-de-la-expedicion-botanica

Diaz, S. (2017). La Real Expedición Botánica. Credencial Historia No. 240. Recuperado de: https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-240/la-real-expedicion-botanica

MUSEO NACIONAL. (2009). Mutis al natural, Ciencia y arte en el Nuevo Reino de Granada. Las imágenes botánicas: piezas de estudio. Recuperado de: https://www.museonacional.gov.co/sitio/mutis/iconografia.html

rjb.csic.es. (2015). La colección ‘Flora de la Real Expedición Botánica’ ya se puede consultar en la Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico, CSIC. Recuperado de: https://rjb.csic.es/la-coleccion-flora-de-la-real-expedicion-botanica-ya-se-puede-consultar-en-la-biblioteca-digital-del-real-jardin-botanico-csic/

MEN. (2010). Ciencia y la Expedición Botánica en la Independencia. Colección Bicentenario. Recuperado de: https://redaprende.colombiaaprende.edu.co/recursos/colecciones/HSDM4BFPF7E/FLJOJ3WXN21/33136

Cárdenas, B. (2010). Expedición Botánica e ilustración científica. EXPEDITĬO, (3). Recuperado de: https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/EXP/article/view/707