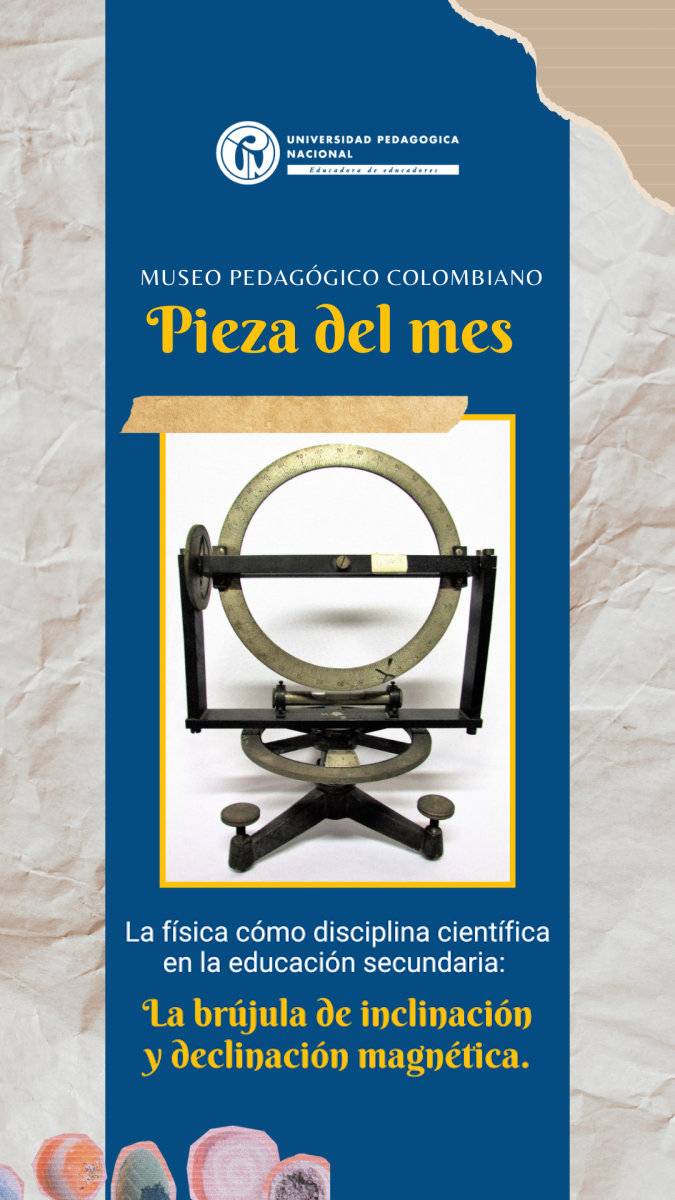

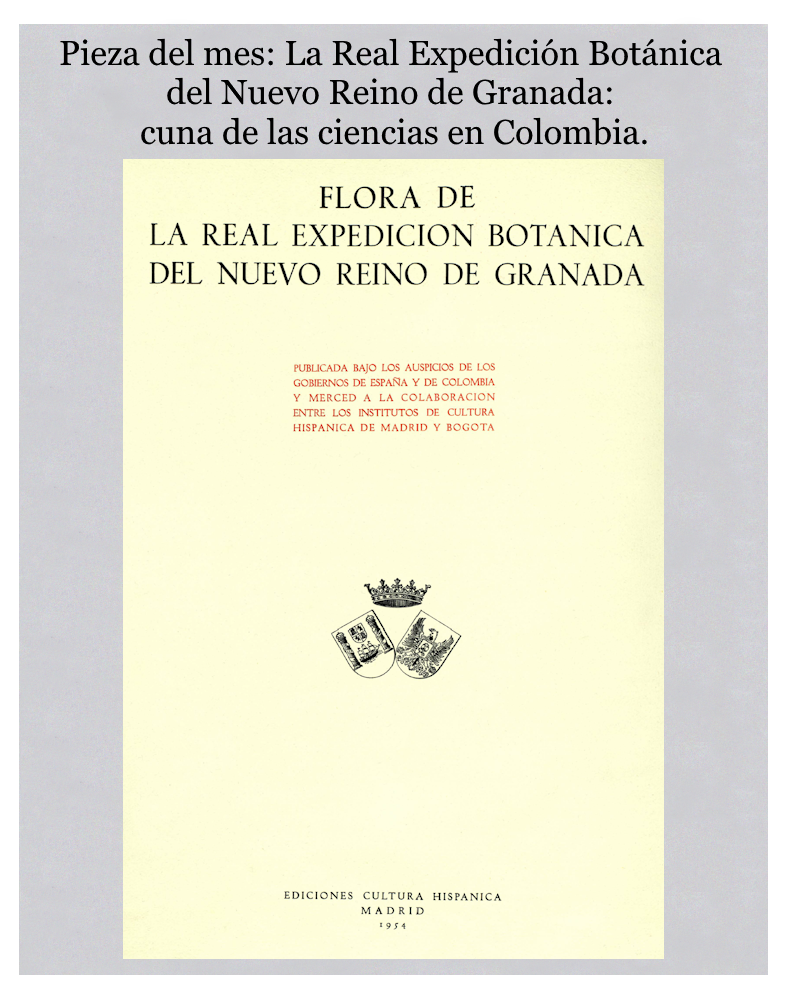

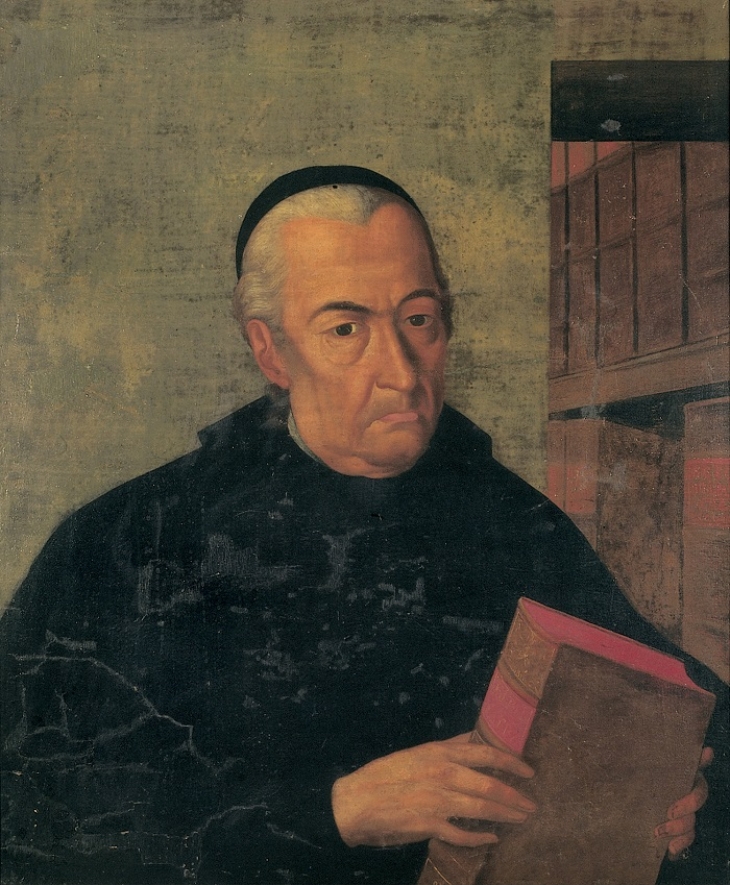

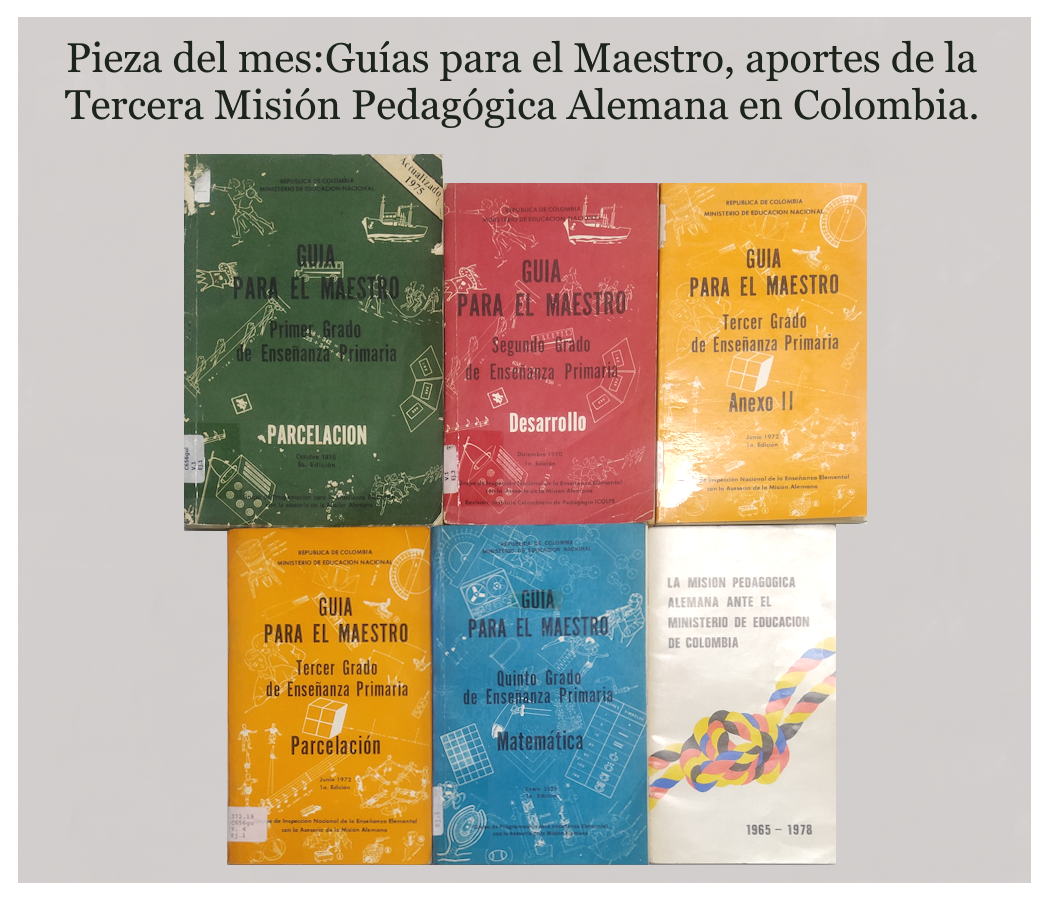

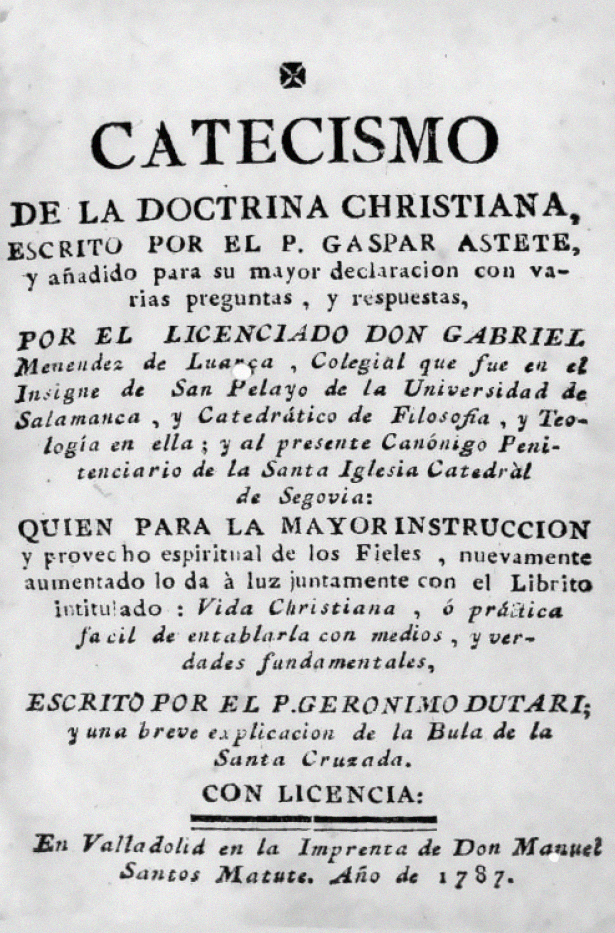

Para esta ocasión el Museo Pedagógico Colombiano, de acuerdo con su compromiso histórico con la conservación e investigación de la memoria escolar, la difusión de la cultura material educativa, y el estudio sobre los textos y manuales utilizados en la escuela, eligió como pieza del mes el Catecismo de la Doctrina Cristiana escrito por el sacerdote jesuita, teólogo y catequista español Gaspar Astete (1537–1601), quién una vez ordenado en 1571 en la Compañía de Jesús, además, de dedicarse a orientar en la oración y los misterios de la fe, se desempeñó como profesor de Filosofía, Humanidades, Arte y Teología en distintas ciudades europeas.

Histórica y colectivamente su apellido se asocia más con el modelo de instrucción para la catequesis de muchos fieles donde la Iglesia Católica tuvo gran influencia entre el siglo XVII y buena parte del siglo XX. Sin embargo, el padre Astete, publicó otras obras: El modo de rezar el Rosario, Salmos y oraciones (1593); Del gobierno de la familia (1597); Del estado de religión (1603); y Gobierno de la familia y estado de viudas y doncellas (1603).

La edición más antigua de este Catecismo data de 1599, contiene la doctrina cristiana predominante desde finales del siglo XVI y se tituló: «Doctrina cristiana y documentos de crianza»; por su amplia difusión, cuenta con más de 1000 ediciones, y se tradujo a todas las lenguas europeas. También conocido como el Catecismo del padre Astete fue redactado mediante el sistema pregunta–respuesta y contiene la exposición concisa de lo que un ‘buen cristiano’ debe saber y cumplir para llegar a la salvación de su alma, dejar huella a través de la evangelización de otros, y según su autor lograr la redención de la humanidad.

El impacto de la obra que reseñamos sirvió para la renovación de la iglesia católica a través de la expansión de los postulados la Contrarreforma y, asimismo para los procesos masivos de evangelización del ‘Nuevo Mundo’ americano. En este sentido, la organización del Catecismo y la brevedad del lenguaje para su lectura y compresión permitió un desarrollo, y memorización sencilla de los temas; y sin duda, la difusión y propagación de la fe católica.

Desde su publicación, solo a partir de 1788 el texto original incluyó nuevos contenidos y tuvo las primeras modificaciones. Por ejemplo, para estimular la memorización y el entendimiento entre adultos y niños, la estructura gramatical de las respuestas iniciaba repitiendo el enunciado de cada pregunta; y las preguntas fueron reorganizadas según su importancia. Por otra parte, se adaptaron algunos contenidos a las enseñanzas vigentes por la Iglesia Católica; y durante el siglo XIX la obra fue traducida a otros idiomas. Al respecto, las dos ediciones que resguarda el Museo se revisaron y reformaron por la Conferencia Episcopal de 1936 y 1956 respectivamente.

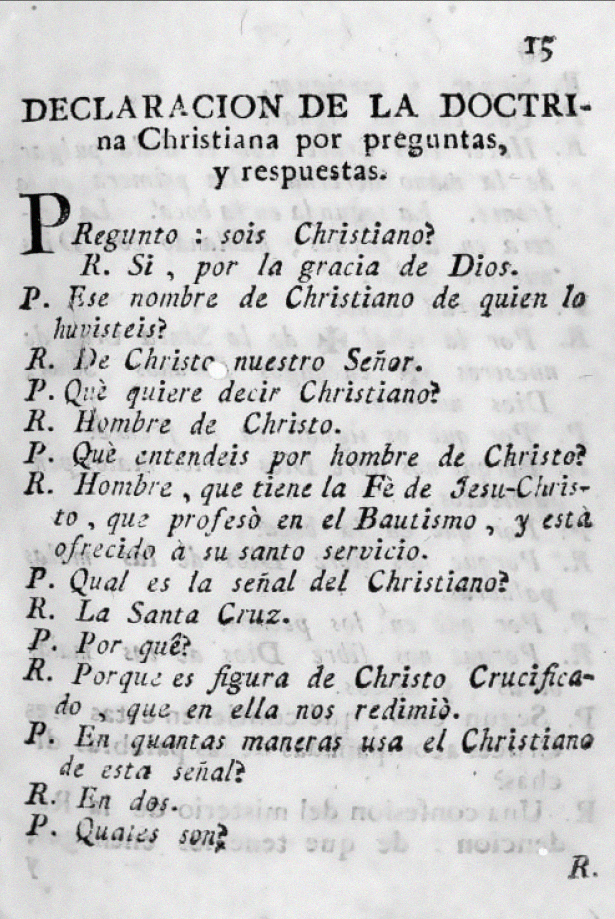

El Catecismo de Astete como herramienta para la instrucción de la Doctrina Cristiana, iniciaba con un apartado denominado: ‘Verdades Preliminares’, que introducía al devoto con relación al nombre de Cristo y la insignia del cristiano: la santa Cruz, es decir, explicaba las razones por las que, un cristiano debe rendirse ante la Cruz, y el uso de la persignación como costumbre para distintas situaciones. Este apartado, también incluía, temas relacionados con el fin de la creación del hombre; el propósito de amar, servir, orar y creer en Dios; y la importancia de practicar la Doctrina Cristiana.

Luego, la primera parte desglosa y describe cada una de las frases del Credo, explicando así, los artículos de la fe, su origen apostólico, la vida de Jesucristo, la labor de la Iglesia Católica, y los motivos por los cuales se deben creer las verdades que Dios ha revelado en las Sagradas Escrituras.

El Catecismo, incluye otras oraciones principales de la fe católica como el Padre Nuestro; el Ave María y la Salve Regina, haciendo énfasis en por qué se deben honrar a los ángeles y a los santos. En esta parte, se profundiza en la necesidad de orar, las peticiones que se hacen por medio de ellas, el fundamento de cada una, y la forma de realizarlas. Posteriormente, se explican los diez Mandamientos de la Ley de Dios, referidos como las «obligaciones que tenemos para con Dios, para con el prójimo y para con nosotros mismos», con su cumplimiento conseguimos la salvación eterna y el perdón de los pecados; igualmente, se enumeran los cinco Mandamientos de la Santa Madre Iglesia, entre ellos oír Misa todos los domingos, y practicar la confesión de los pecados.

La cuarta parte detalla los dones de la gracia; la práctica de la fe, la esperanza y la caridad; las virtudes morales; los dones y frutos que proceden del Espíritu Santo; las bienaventuranzas; y los siete sacramentos de la Iglesia. Además, de los temas referidos, se instruía en otras cuestiones contempladas en la práctica de la Doctrina Cristina, entre ellas: el acto de contrición para el arrepentimiento; las obras espirituales y corporales de la misericordia; y el aprendizaje para rezar los misterios del Santo Rosario.

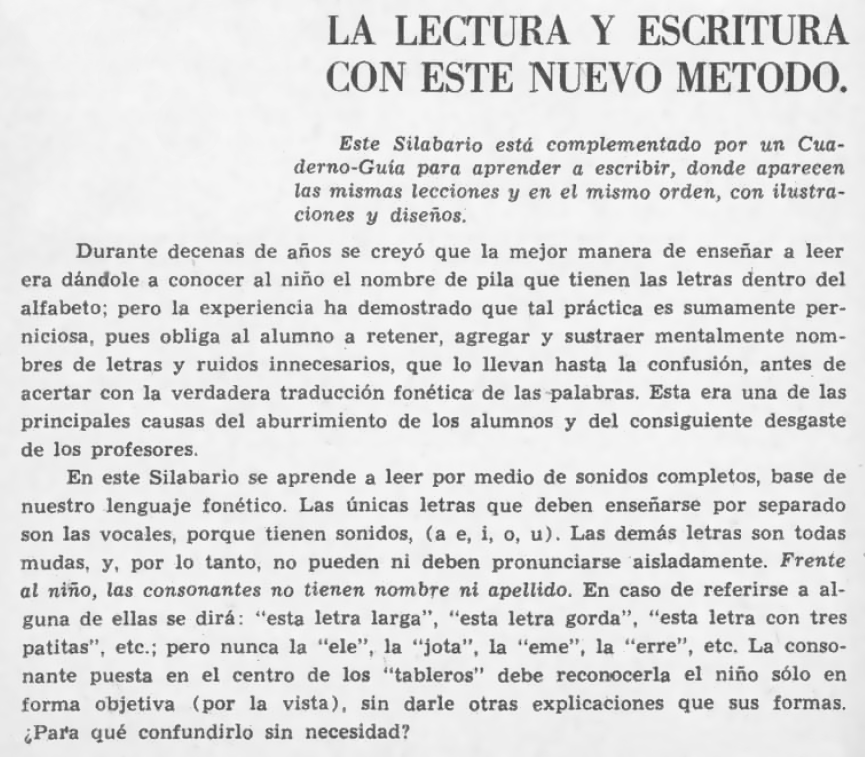

Generalmente los catecismos se relacionan en mayor medida, con los manuales escolares utilizados por la Iglesia para la enseñanza de la religión católica y la ley divina. El método concebido para enseñar y aprender mediante la recitación y repetición, y para grabar en la memoria los contenidos: “repetición de viva voz”, estructuraba los textos por medio de preguntas y respuestas, facilitando el conocimiento de las lecciones entre maestros, alumnos, lectores y fieles católicos.

En esa época, la Iglesia Católica ostentaba un rol influyente con relación a los lineamientos del acontecer educativo. Por tanto, manuales escolares como el Catecismo Astete y otros de su naturaleza que circulaban por el sistema educativo colombiano entre el siglo XIX y XX, fueron uno de los modelos de mayor aplicación dentro del ámbito escolar, estableciéndose cómo un dispositivo de control con varios fines: la instrucción moral y religiosa de la población, la definición de normas para la formación de un modelo de ciudadano católico dentro del acontecer político del país, y la aceptación de las doctrinas esenciales para el establecimiento de una pedagogía que propendía hacer de Colombia un Estado Católico.

Otro factor determinante fue la Constitución Política de 1886, que por su carácter ‘centralista, hispánica y confesional’, organizó el sistema de instrucción pública con base en los dogmas y la moral católica, decretando como obligatorias la enseñanza de la religión y las prácticas piadosas, en universidades, colegios y escuelas. De esta manera, las políticas educativas aplicadas por el programa de la ‘Regeneración’ de Rafael Núñez, restauraron el control ideológico de la Iglesia en la enseñanza pública, devolvieron a la educación religiosa la función de eje de la formación, y entregó sectores del sistema educativo a las congregaciones religiosas.

En ese contexto, los manuales fueron una herramienta que concentró conocimientos y fundamentos que hacían parte esencial del proceso educativo. Así, la formación escolar se enfocó en la concreción de un ciudadano católico, en la consolidación de la República y el fomento del patriotismo, por medio de catecismos religiosos y políticos, manuales de urbanidad, higiene y buenas costumbres, y en textos escolares para la enseñanza de la historia y la geografía.

Sin embargo, diversas críticas al uso escolar de la obra del Padre Astete señalan que, la educación de ese momento asumió un rol adoctrinador, asumiendo al colombiano en formación como una ‘tabula rasa’ sobre quién se escribía sin tomar en cuenta su criterio o su capacidad de discernimiento. A dicho modelo se le intentaron oponer otras posturas políticas, que buscaban transformar el sistema educativo e instaurar uno orientado en la formación laica, libre y no confesional, subrayando la separación entre la Iglesia Católica y la educación nacional.

Para consultar el Catecismo de la Doctrina Cristiana, otros manuales escolares y catecismos para la enseñanza de la religión y la doctrina cristiana; diferentes objetos e implementos escolares de la historia, memoria escolar, y la práctica educativa y pedagógica; la colección de juegos y juguetes; y los archivos pertenecientes a los fondos documentales y bibliográficos que salvaguardamos y exhibimos en el Museo Pedagógico Colombiano. Convocamos a la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional, estudiantes, egresados, investigadores, docentes, administrativos y miembros externos de la comunidad académica, colectivos pedagógicos y a todas las personas interesadas en conocernos, apoyarnos y difundir nuestras labores, a visitarnos de lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m. en las instalaciones del Museo ubicadas en Bogotá en la calle 72 N.º 11 – 86 (Edificio ‘E’) en el Centro Cultural ‘Paulo Freire’ de la Universidad Pedagógica Nacional.

Igualmente los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook: https://www.facebook.com/museopedagogicocolombiano/, Instagram: https://www.instagram.com/museopedagogicoupn/?hl=es, y a explorar nuestra página web: http://museopedagogico.pedagogica.edu.co/ para visualizar y compartir nuestros contenidos.

Palabras clave: Catecismo de la Doctrina Cristiana; Catecismos religiosos; Educación de la fe; Gaspar Astete; Iglesia Católica; Enseñanza de la religión; Formación de ciudadanos; Pedagogía; Educación; Museo Pedagógico Colombiano.

Autoría: Erika Liliana Guerra Forero – Estudiante de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales.

Revisión y corrección de estilo: Museo Pedagógico Colombiano.

Referencias:

Resines, L. (1981). Lectura crítica de los catecismos de Astete y Ripalda, primera parte. Estudio agustiniano, vol. 16. https://www.agustinosvalladolid.es/estudio/investigacion/estudioagustiniano/estudiofondos/estudio1981/estudio_1981_1_02.pdf

Astete, G. (1787). Catecismo de la Doctrina Christiana. Imprenta de don Manuel Santos Matute. https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.do?id=7375

laorejaroja.com. (2019) De Astete a Uribe: el adoctrinamiento sí importa. https://www.laorejaroja.com/de-astete-a-uribe-el-adoctrinamiento-si-importa/

Mesa-Cordero, C. A. (2018). Protagonismo de la Iglesia católica a través de textos y manuales escolares en Colombia. Pensamiento y Acción, (24), 7–24. https://revistas.uptc.edu.co/index.php/pensamiento_accion/article/view/8616