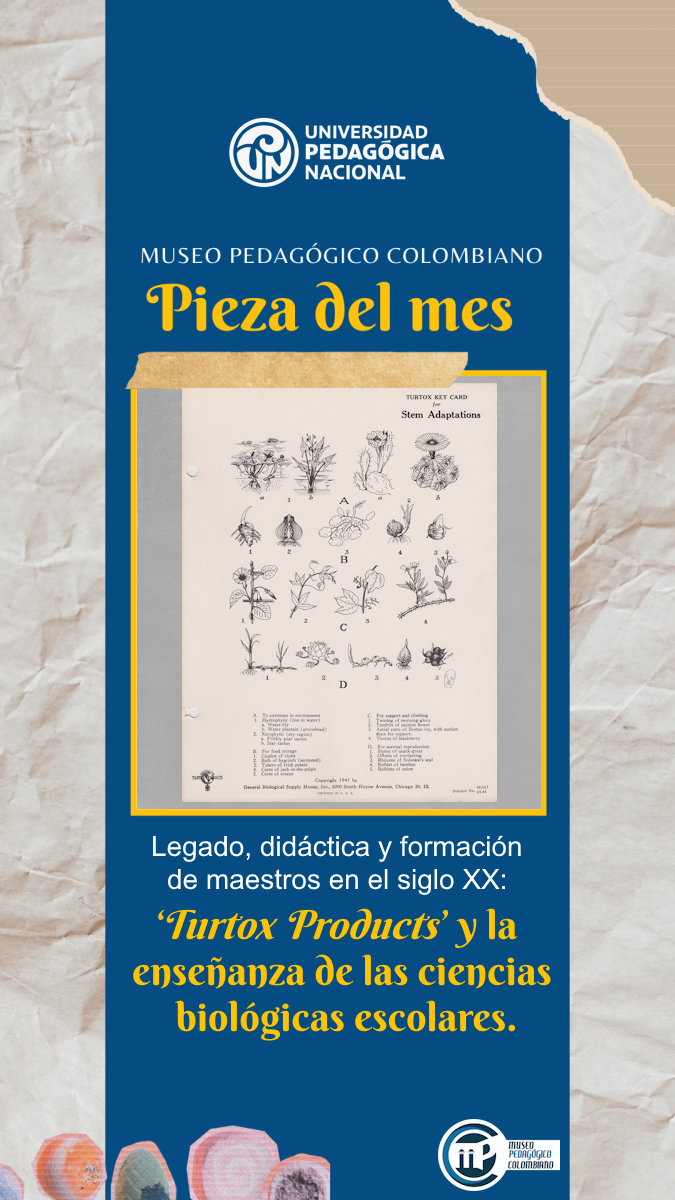

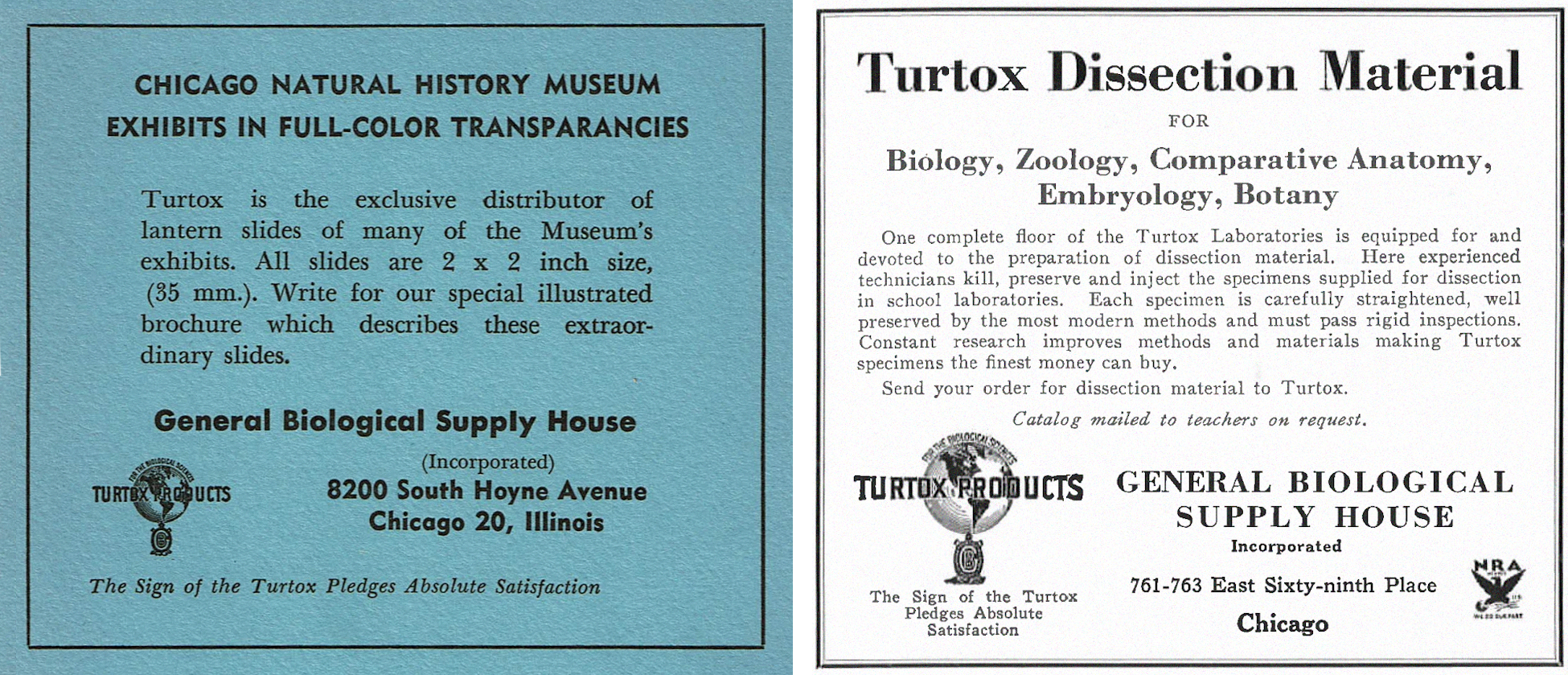

El Museo Pedagógico Colombiano ha seleccionado como pieza del mes, una de las nuevas piezas recibidas en donación durante el presente año. Consisten en un numeroso conjunto de láminas creadas para la enseñanza de la Biología, publicadas entre 1934 y 1953 por la fábrica estadounidense ‘Turtox Products’ creada a inicios del siglo XX en la ciudad de Chicago. De acuerdo con la cronología ofrecida por la web Marine Biological Laboratory (MBL), la General Biological Supply House, conocida comercialmente como ‘Turtox’, fue fundada por Morris Miller Wells en 1913, con el nombre de ‘Chicago Biological Supply House’. Desde sus comienzos, la empresa comenzó a evidenciar una evolución progresiva, esto gracias a la visión de su fundador, quien realizó un Doctorado en Filosofía en la Universidad de Chicago en 1915 y, posteriormente se desempeñó como profesor asistente en la misma institución.

En 1918, con el apoyo de Frank Lilie —director del Marine Biological Laboratory en Woods Hole (MBL)— y de su cuñado Charles Crane, Wells renunció a su cargo académico y formalizó la ‘General Biological Supply House, Inc.’. Desde ese momento, la compañía bajo el sello de ‘Turtox Products for the Biological Sciences’, empezó a fortalecer su presencia en el ámbito educativo, con la producción y comercialización de material didáctico para la enseñanza de la biología en escuelas secundarias y universidades.

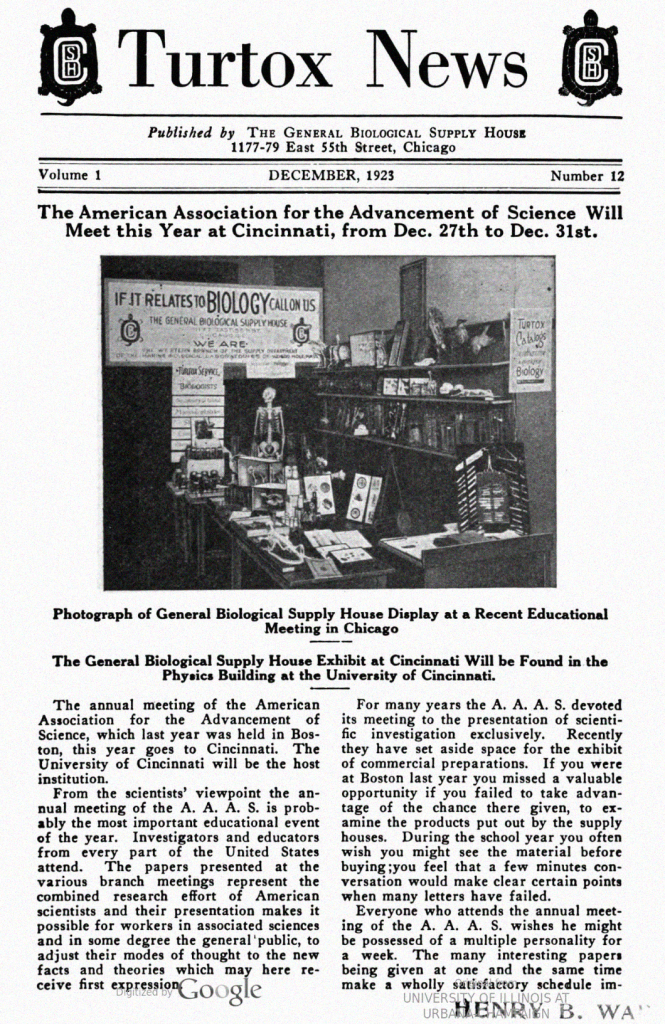

El registro histórico más importante de la empresa se encuentra en las publicaciones conocidas como ‘Turtox News’. Una circular mensual cuyo propósito era mantener informados a los educadores del área de la biología sobre los avances, equipos y recursos disponibles para laboratorios y escuelas. Por otra parte, la compañía produjo diversos manuales y folletos sobre la catalogación y preservación de especies animales.

Entre las décadas de 1920 y 1940, la empresa ampliaría su producción editorial y comercial. Así, en los años veinte se distribuyó el catálogo titulado The Biological Red Book, en el que contenía una variedad de productos y sus respectivos precios, entre ellos, se podían encontrar modelos anatómicos, morfológicos y embrionarios, y preparaciones como: frascos de muestras y exhibiciones didácticas. Por otra parte, para los años cuarenta se publicaron cuatro ediciones de un folleto titulado Living Specimens in the School Laboratory (Ejemplares vivos en el laboratorio escolar).

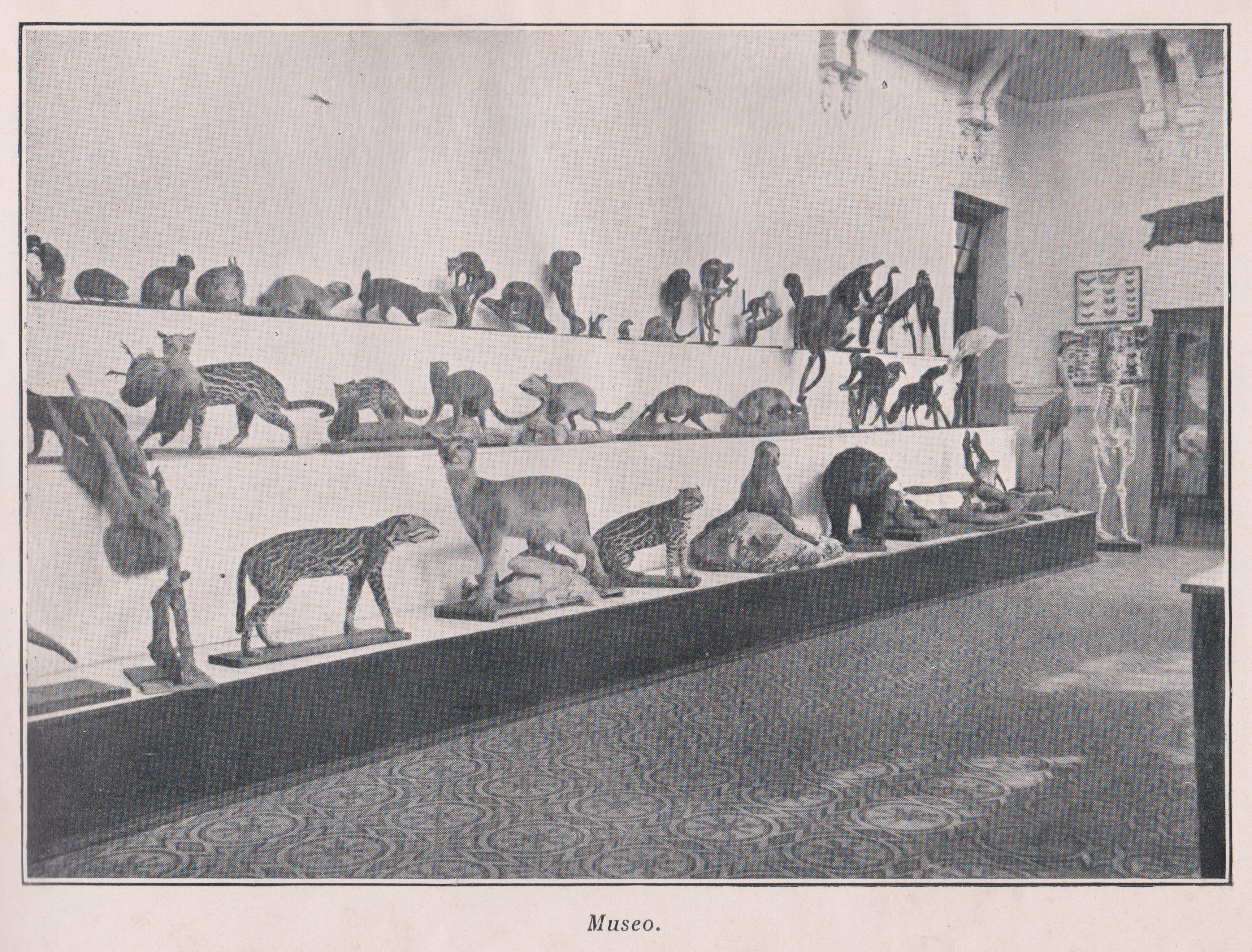

Además del referenciado Turtox News y los numerosos catálogos de su línea comercial, la compañía también publicó manuales para profesores. Por su parte, General Biological Supply House, Inc., ofrecía una amplia gama de artículos comerciales y educativos para el estudio de la biología, la química, la zoología, la botánica, la histología, la genética, la bacteriología, la fisiología, entre otras áreas. Su extenso catálogo incluía modelos anatómicos y celulares de animales fabricados en tiza; especímenes conservados; especímenes vivos para disección y estudio de la vida animal; esqueletos preparados; portaobjetos de microscopios; equipos de laboratorio, productos químicos y reactivos; e incluso materiales para colecciones de museos de historia natural.

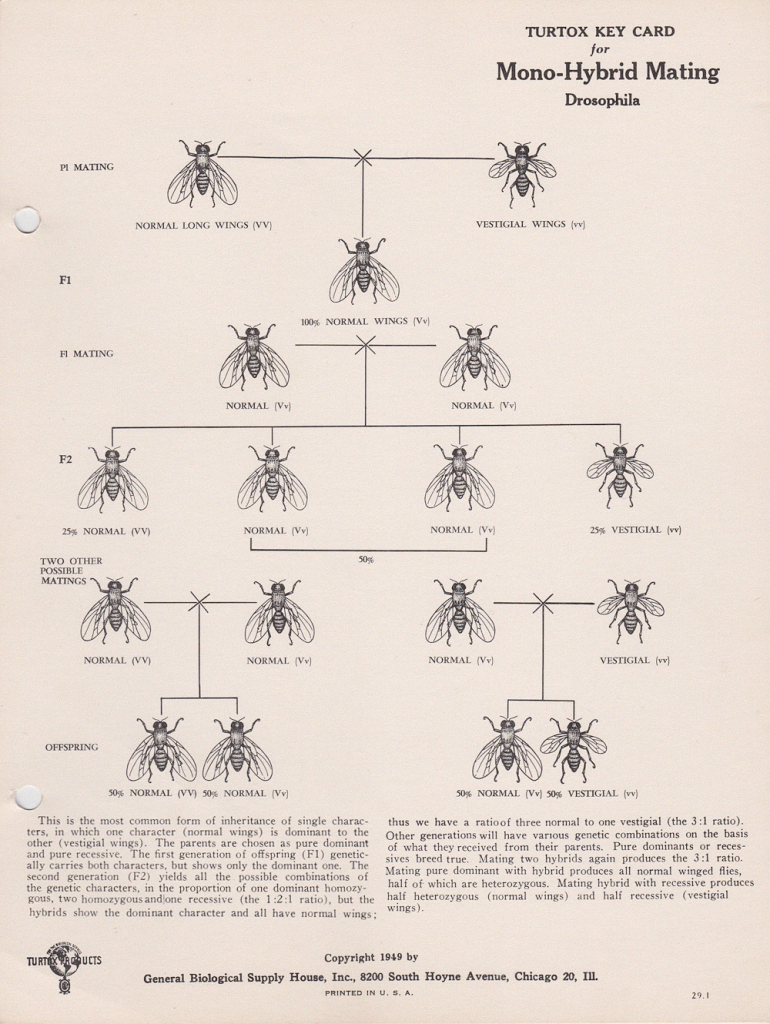

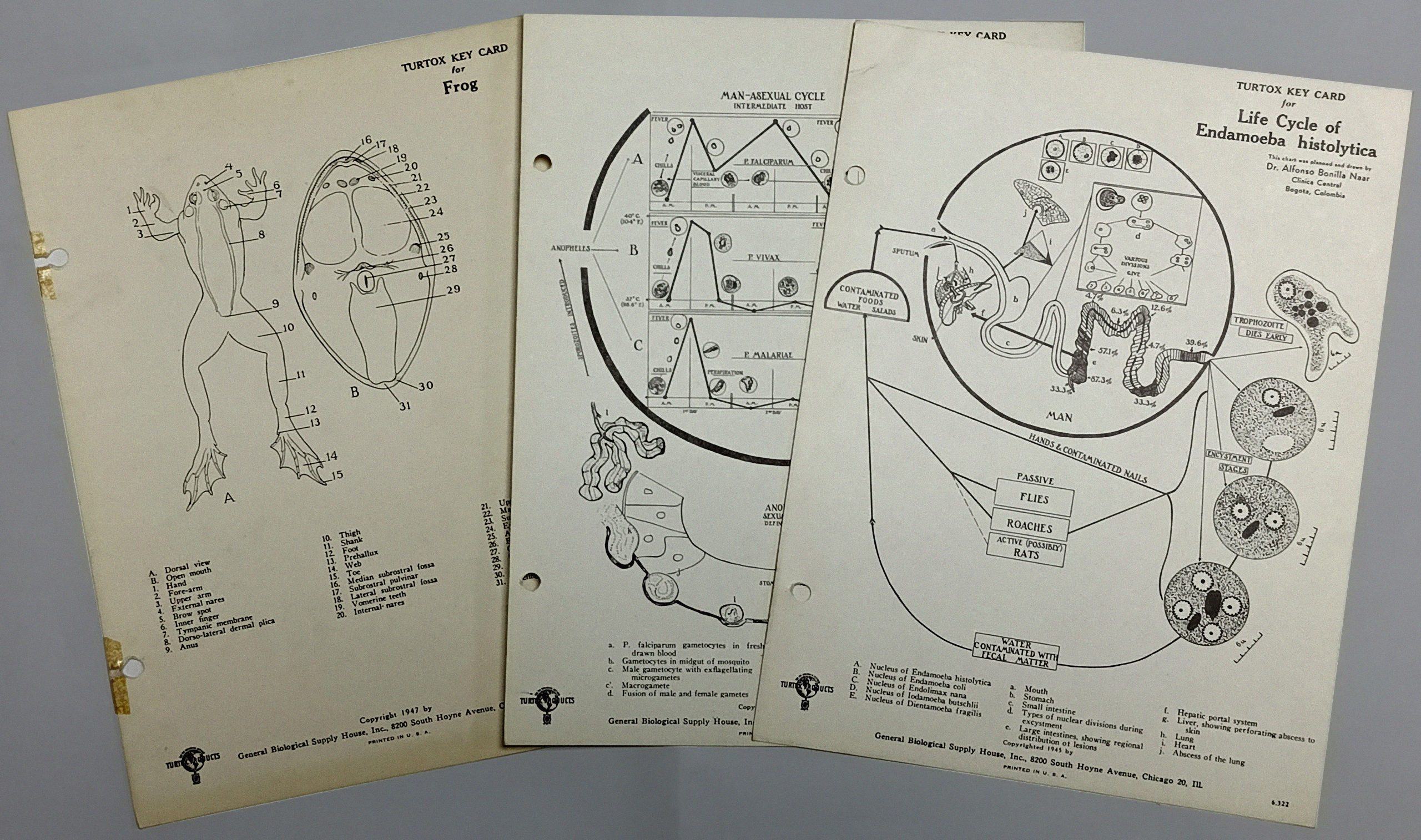

En particular, la lámina “Turtox key card for Mono-Hybrid Mating Drosophila”, es una ilustración a blanco y negro utilizada para la enseñanza de la genética. En esta se representa el cruce monohíbrido en la mosca de la fruta (Drosophila), se describe el cruce entre insectos con alas normales (VV) y alas vestigiales (vv), y se muestran las posibles combinaciones junto con los resultados genotípicos y fenotípicos esperados.

La producción de este tipo de materiales fortaleció significativamente la enseñanza de la biología en Estados Unidos durante el siglo XX. Asimismo, a mediados del mismo siglo, la compañía se destacó como uno de los principales proveedores de material biológico y equipos para la educación, y la investigación científica para otras universidades del mundo. En consecuencia, los modelos y láminas ‘Turtox’, se convirtieron en herramientas fundamentales para la comprensión de la estructura y función de los organismos, especialmente en contextos educativos.

En Colombia, la incorporación de la biología en la formación de maestros tiene antecedentes normativos importantes. Según el Decreto 710 del 20 abril de 1928, mediante el cual se presentó el pénsum del Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas (hoy Universidad Pedagógica Nacional), se contemplaron asignaturas como biología, química y física, junto con religión, castellano, idiomas, gramática, francés, inglés, historia, geografía, matemáticas, oficios domésticos, repartición de la materia, alimentos y valores nutritivos, obras manuales, dibujo, gimnasia, música y pedagogía. La inclusión de la biología, dentro de este conjunto de saberes, evidenciaba un interés por promover una formación integral que articulara el conocimiento científico con la práctica pedagógica y los valores educativos de la época.

En años posteriores, disciplinas científicas como la biología, la química, la botánica y la zoología, se registraron como saberes escolares en los pénsums de instituciones educativas del territorio nacional. Esto se reflejó tanto en el plan de estudios del Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas de 1932, como en el proyectado para la Universidad Pedagógica Nacional Femenina en 1962. Esta continuidad revelaba el interés institucional de la época, que buscaba consolidar una formación científica articulada con la teoría, la observación y la experimentación.

A inicios de los años 60, en el contexto de un país poco explorado como el nuestro, se consideraba relevante el estudio de la Química y de las Ciencias Naturales. Por ello, la UPN Femenina subrayaba no solo su valor científico y social, sino también su enseñanza y divulgación, ya que estas disciplinas constituían una “preocupación particular e interés vital de la educación colombiana” (Universidad Pedagógica Nacional Femenina, 1961, p. 10).

De esta manera, la Facultad de Ciencias Biológicas y Química creada en la Universidad Pedagógica Nacional Femenina (1961), estableció como objetivo “[…] la formación de profesoras de enseñanza media en el ámbito especial de la Química y de las Ciencias Biológicas” (p. 10). Por tanto, la preparación pedagógica y científica, capacitaba a las alumnas “[…] para la enseñanza de la Química, la Botánica, la Zoología, la Anatomía, la Fisiología Humana y la Higiene […]” (Universidad Pedagógica Nacional Femenina, 1961, p. 10).

Los fundamentos de la formación pedagógica y la labor docente que ofrecía esta facultad se lograrían a través de Cátedras de Pedagogía, Metodología, Psicología y disciplinas afines, así como del desarrollo de Prácticas docentes. Además, este plan de estudios incluía un componente para la formación científica, mediante la práctica en laboratorios, en el que las maestras lograrían un dominio adecuado de la Química y las Ciencias Biológicas. Así:

En los Laboratorios de Química y Biología, satisfactoriamente equipados, se adelantan las experiencias que capacitarán a las alumnas para orientar sus cátedras en la forma práctica exigida por estas asignaturas. Esta formación se complementa con trabajos de investigación a los cuales la Biblioteca de la Universidad presta un valioso concurso. (Universidad Pedagógica Nacional Femenina, 1961, p. 11)

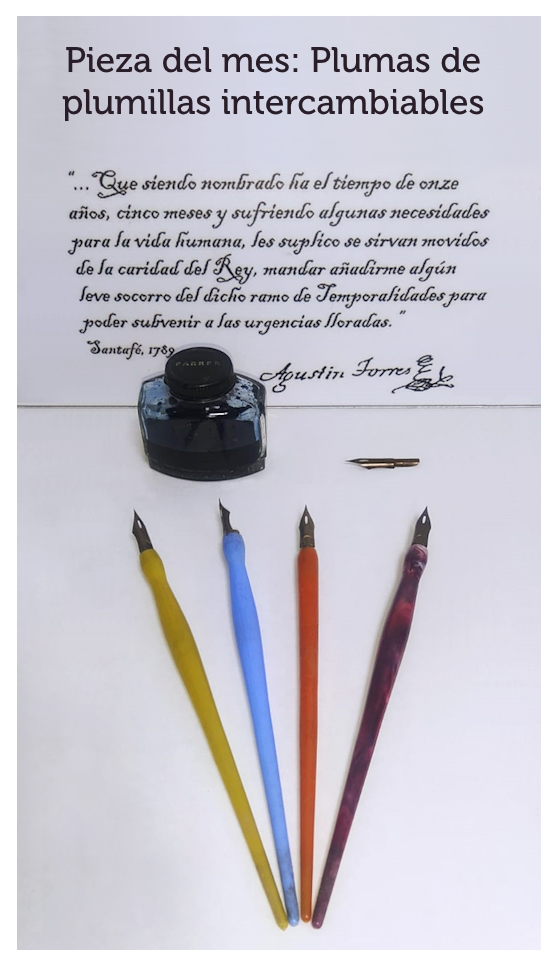

Del mismo modo, las políticas diseñadas desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN) conservaban el interés por esta clase de ciencias. En ese sentido, el ‘Programa Analítico de Ciencias Biológicas y Química para el primero y segundo ciclos de Educación Media’, elaborado en 1962 por el MEN para dar cumplimiento al artículo 15 del Decreto N° 45 de 1962 y al 3° de la Resolución N° 110 del mismo año, reflejó la intención de actualizar la enseñanza científica y dotar al profesorado de actividades, bibliografía, materiales y orientaciones didácticas acordes a los avances de la pedagogía, la biología vegetal y la biología animal. Dentro de estos materiales se mencionaban recursos visuales como las láminas, concebidas como apoyo fundamental para la explicación de los procesos biológicos.

Al respecto, el 3° punto del apartado de Sugerencias Didácticas incluido en el Programa Analítico de Ciencias Biológicas y Química, menciona que:

La enseñanza debe hacerse estrictamente práctica, empleando, de preferencia, el MATERIAL NATURAL adecuado. Al estudiar un insecto, por ejemplo, deben sustituírse las láminas o el animal disecado por el ejemplar vivo correspondiente; al estudiar los pulmones o el ojo, deben sustituírse los plásticos y láminas murales por la respectiva víscera y sentido de buey o de cerdo, etc. También es recomendable, como material auxiliar, la proyección de transparencias, así como de películas ilustrativas. (Ministerio de Educación Nacional, 1963, p. 4)

Específicamente, el programa de Biología Humana (Anatomía, Fisiología e Higiene) proyectado para el Cuarto Año de Educación Media, indica en la Unidad N° 1 Aspectos de la Vida Vegetativa Humana, que el Material Didáctico incluía:

Distintos órganos del aparato digestivo de los animales; distintas clases de alimentos y principios alimenticios; dientes naturales de distintas clases; microscopios, lupas, pinceles, tijeras; formol, alcohol, lugal o solución de yodo, reactivo de Fehlling, hidróxidos sódico y potásico; osmómetro. Sangre de distintos animales y sangre humana; corazón de buey, de cerdo o de carnero; vasos arteriales y venenosos; Preparaciones microscópicas de órganos de la circulación de conejo, renacuajo, etc. Pulmones de cerdo o de cordero, agua de cal filtrada, placas

microscópicas, espirómetro. Riñones de cerdo o de cordero, orines, láminas,

plásticos, etc. (Ministerio de Educación Nacional, 1963, p. 74)

En este contexto, al revisar las láminas donadas al museo por el Departamento de Biología de la UPN, y de acuerdo con el marco histórico y normativo mencionado, es posible deducir que las láminas producidas por ‘Turtox’ se emplearon como un recurso didáctico para la enseñanza y la formación en el Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas y la Universidad Pedagógica Nacional Femenina, dada su coincidencia temporal y su función educativa. Igualmente, estas láminas reúnen temáticas tan variadas como: el reino vegetal; los ciclos de vida de las plantas; la estructura celular de distintas especies; los animales terrestres y aéreos; los crustáceos; diferentes clases de insectos; los embriones; los procesos genéticos —como la ley de Mendel—; entre otros contenidos especificados en los pénsums mencionados.

El Museo Pedagógico Colombiano, salvaguarda y exhibe un amplio acervo cultural en relación con la historia, la memoria, y las prácticas educativas y pedagógicas. Entre sus colecciones, se pueden encontrar el conjunto de ‘Turtox Key Card’ de especímenes biológicos y científicos, otros implementos de la enseñanza de las ciencias naturales y la biología, objetos de otras disciplinas escolares, material Montessori, juegos y juguetes, manuales y textos escolares, y archivos documentales y bibliográficos. Convocamos a la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional (estudiantes, egresados, investigadores, docentes y personal administrativo), a miembros de colectivos pedagógicos y a todas las personas interesadas en nuestras labores, a visitarnos en el Centro Cultural ‘Paulo Freire’ de la universidad, ubicado en Bogotá en la calle 72 N.º 11 – 86 (Edificio ‘E’).

Igualmente, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook: https://www.facebook.com/museopedagogicocolombiano/, Instagram: https://www.instagram.com/museopedagogicoupn/?hl=es, y a explorar nuestra página web: http://museopedagogico.pedagogica.edu.co/ para visualizar y compartir nuestros contenidos.

Palabras clave: General Biological Supply House; Turtox Products; Ciencias biológicas; Química; Enseñanza de la biología; Material didáctico; Formación de maestras; Educación media; Museo Pedagógico Colombiano.

Autoría: Jennifer Ximena Cruz Beltrán – Estudiante del Programa en Pedagogía. Revisión y corrección de estilo: Museo Pedagógico Colombiano.

Referencias:

Cohmer, Sean. 2017. «Using Biodiversity.» MBL History Project digital exhibit. https://history.archives.mbl.edu/browse/exhibits/using-biodiversity/supply-sale/general-biological-supply-house-turtox-products-1913

Ministerio de Educación Nacional. (1963). Programa analítico de Ciencias Biológicas y Química para el primero y segundo ciclos de Educación Media. Editorial Bedout, Medellín.

Universidad Pedagógica Nacional Femenina. (1961). Universidad Pedagógica Nacional Femenina – Prospecto 1962. Imprenta Nacional, Bogotá D. E.

República de Colombia. (1928, abril 20). Por el cual se fija el pénsum del Instituto Pedagógico Nacional para señoritas (Decreto 710 de 1928). Diario Oficial. Año LXIV. N. 20786. 5, mayo, 1928. Pág. 7. https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1151342

República de Colombia. (1962, enero 11). Por el cual se establece el Ciclo Básico de Educación Media, se determina el Plan de Estudios para el Bachillerato, y se fijan Calendario y Normas para evaluar el trabajo escolar. (Decreto 45 de abril de 1962). Diario Oficial. Año XCVIII. N. 30704. 25, enero, 1962. Pág. 132. https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30036117