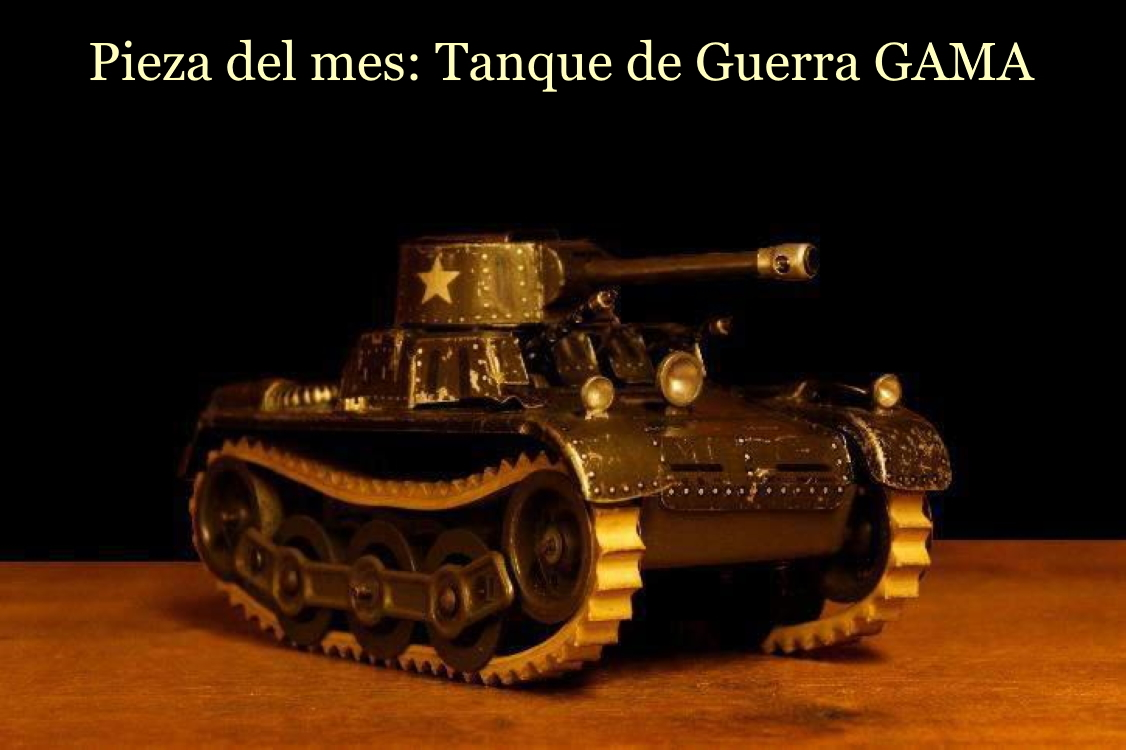

En su compromiso con la conservación, investigación y difusión de la memoria escolar y el estudio sobre la infancia, como también, la historiografía de sus colecciones materiales, el Museo Pedagógico Colombiano presenta como pieza del mes, la muñeca caminadora Effanbee que pertenece a la colección de juegos y juguetes.

Durante nuestras vidas y con el paso de los años, hay momentos en que el mundo pareciera caber entre dos pequeñas manos. Un tiempo en que muchos de nuestros secretos más personales fueron dichos al oído de compañeras inmóviles, pero eternamente confidentes. Aquellas compañeras inmóviles son las muñecas o ‘dolls’, como se denominan en inglés. –Cabe mencionar que “se cree que la palabra doll es una abreviatura del inglés Dorothy o del escocés Doroty” (Schoonmaker, 1984, pág. 24, traducción propia)–. Las muñecas han estado presentes en la vida de muchos como testigos no hablantes de nuestra infancia. Pasando por ser las mejores acompañantes en momentos solitarios, hasta incluso convertirse en heroínas imaginarias; las muñecas van más allá, siendo también, uno de los primeros ejercicios de cuidado y responsabilidad. Además, haciendo alusión a la moda o la vestimenta en determinada época y lugar. De hecho,

“La historia de la muñeca o la figura en miniatura vestida, ha estado ligada desde sus inicios a la moda, haciendo de este objeto un elemento importante para relacionar el contexto histórico y social del que es originario. La muñeca […] no era en su origen un juguete para niños, sino un anuncio en miniatura del estilo de vestir y un muestrario a pequeña escala para promover la moda de un país a otro.” (Montiel Álvarez, 2015, pág. 166).

A lo largo de la historia y en distintos lugares del mundo, las muñecas han sido un juguete que acompañó la infancia de varias culturas, encontrándose ejemplares en tumbas egipcias y yacimientos romanos, como lo evidencian distintos hallazgos arqueológicos. En Egipto, una excavación reveló una muñeca de trapo con brazos capaces de moverse y una cabeza de madera[1]. En las antiguas Grecia y Roma, eran comunes las muñecas producidas en marfil y hueso, algunas fueron descubiertas en catacumbas, y aún son conservadas en los famosos Museos Vaticanos. En Siria, se han llegado a identificar muñecas mecánicas con extremidades móviles, mientras que, en Australia los nativos fabricaban muñecas en cera. De la misma manera, los pueblos indígenas en América y los esquimales de Alaska también las elaboraban.

[1] De acuerdo con Patricia Schoonmaker (1984), este hallazgo en Egipto lo hizo el profesor Thomas A. Whittemore, proveniente de la Universidad Tufts en Massachusetts, EE. UU.

Remitiéndonos a los griegos, grandes personajes en la historia crearon muñecas de cera y arcilla con extremidades articuladas y vestimenta intercambiable, que representaban dioses y héroes. Una gran parte de lo que se conoce sobre este tipo de juegues se remite a hallazgos en tumbas antiguas, pues se ha establecido que las niñas jugaban con sus muñecas hasta antes de ser esposadas, y en caso de fallecer antes de la adultez, las muñecas eran enterradas junto a sus poseedoras (Schoonmaker, 1984, traducción propia). En este sentido, antes de convertirse en un juguete infantil, las muñecas tuvieron propósitos religiosos y ceremoniales.

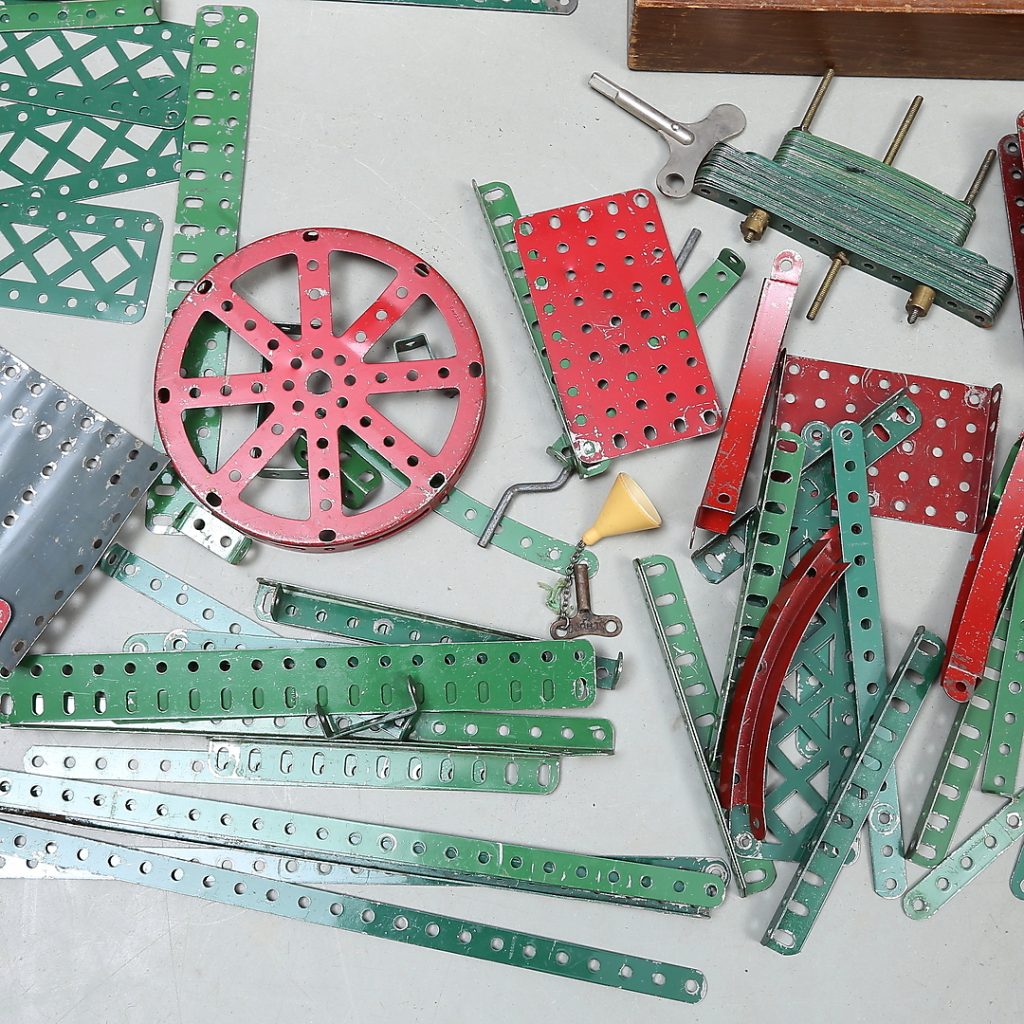

Con respecto a los materiales utilizados para su elaboración, se utilizaban la madera, la cera, el papel maché, la porcelana, el celuloide, el trapo y otro material denominado ‘composición’, que se trataba de la fusión de distintos materiales como la pulpa de la madera y el pegante, cada una con características únicas (Montiel Álvarez, 2015). En relación con ello, la colección del Museo Pedagógico Colombiano resguarda algunos ejemplares fabricados con diferentes materiales.

A mediados del siglo XIX, el proceso de industrialización proporcionó una producción a mayor escala. De tal manera, la popularidad de las muñecas aumentó, y se convirtieron en objetos de colección y arte, que reflejaban costumbres y vestimentas de épocas pasadas. Justamente, la introducción de la producción en serie permitió que las muñecas (especialmente las de porcelana) se volvieran más accesibles para la población; así, las cabezas que estaban fabricadas de porcelana con cuerpos de tela se volvieron populares en Europa. Durante este periodo de tiempo, Alemania lideró su producción, por lo que, “abasteció de muñecas a casi todo el mundo, fabricando las cabezas con un tipo de arcilla nativa, abundante en ciertas zonas del país” (Schoonmaker, 1984, pág. 24, traducción propia).

Entre 1860 y 1920, hubo un momento clave denominado: “era de innovación de las muñecas”, pues comenzaron a incluirse los primeros mecanismos internos para convertirlas en autómatas. En este sentido, destacamos un precedente importante para el contenido de esta reseña, debido a que fue una pieza innovadora para la época. Se trata de la muñeca andante ‘Autoperipatetikos’, fabricada en 1862 por la empresa estadounidense Martin & Runyon.

Su nombre significa: la que camina automáticamente, y tal característica se daba gracias a un mecanismo que consistía en un resorte ubicado debajo de la falda de la muñeca, que le posibilitaba avanzar sin ninguna ayuda. Este invento fue patentado en Estados Unidos por Enoch Rice Morrison, y fue tanta su acogida que se expandió e internacionalizó. Con referencia a la industrialización, la fabricación de muñecas de esta clase reflejó una atracción naciente por los aparatos mecanizados y alimentados de nuevas fuentes de energía. Gracias a su auge, se volvieron parte del acervo cultural (Science Museum Group, 2017, traducción propia).

Bajo el contexto descrito, existió una compañía que impactó la industria de las muñecas gracias a su gran capacidad de producción y a la amplia variedad de modelos comercializados. Se trata de la empresa estadounidense ’Effanbee Doll Company’ fundada alrededor de 1910 por los empresarios Bernard Fleischaker y Hugo Baum. De acuerdo con John Axe (1994), el nombre de la compañía, “se pronuncia EFFanBEE para acentuar las iniciales Fleischaker y Baum”. De esta forma, las muñecas más exitosas de la marca fueron, “Bubbles en la década de 1920, y Patsy y DyDee Baby en la década de 1930” (Sección V, Introducción). La compañía, revolucionó la industria con distintas innovaciones, fabricó la primera muñeca con la apariencia realista de un bebé (modelo Dy-Dee Baby), creó muñecas con una composición material más fuerte y resistente a roturas, y adicionó mecanismos de movimiento accesibles para el mercado popular.

En relación con los mecanismos, según Montiel Álvarez (2015) se destaca el trabajo del fabricante francés Jules Nicholas Steiner (1832–1902), que desde mediados del siglo XIX combinaría su experiencia como relojero, junto con su fascinación por los juguetes mecánicos, incorporando y patentando desde entonces, muñecos especiales con movimiento en partes de su cuerpo, como los brazos, las piernas y la cabeza; fue tal su interés que llegó a idear muñecos capaces de pronunciar palabras como mamá y papá.

Años después, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial (1939–1945), la escasez de materiales impulsó el uso del celuloide y el plástico en la fabricación de las muñecas. La compañía Effanbee no fue ajena al contexto, claramente se adaptó a ello y comenzó a crear muñecas más resistentes con mecanismos más refinados.

Es así, como durante la mitad del siglo XX, hallamos la pieza exhibida por el Museo Pedagógico Colombiano, ejemplar que hace parte de la ‘era dorada de las muñecas mecánicas americanas’. Las características principales de los modelos de este periodo fueron, los mecanismos de cuerda dual, que, permitían movimientos de manera natural; el uso de celuloide que facilitó la fabricación de muñecas más ligeras que caminaban sin caerse; detalles en los ojos, que, según el movimiento o posición de la muñeca, se abrían o cerraban; rostros y cuerpos con proporciones anatómicas y realistas; y, por último, vestuarios contemporáneos que reflejaban la moda infantil de la época. Particularidades, que integralmente se observan en la muñeca caminadora Effanbee de nuestra colección.

Probablemente este ejemplar, llegó a Colombia mediante la apertura hacia el mercado estadounidense[2] que se presentó después de 1960, lapso de tiempo en el que se incrementaron las importaciones de productos de consumo procedentes de Norteamérica. Por tanto, hubo una influencia clara de la cultura estadounidense sobre diferentes dimensiones sociales, económicas y culturales de nuestro país.

Este tipo de muñecas, más allá de ser simples objetos para jugar, se transformaron en herramientas con un distintivo valor educativo. En diversos contextos escolares fueron utilizadas como ejemplo para clases de costura y diseño de vestuario, constituyendo maniquíes a pequeña escala. De la misma manera, en escuelas femeninas, es posible que se hayan utilizado para hacer referencia a las prácticas de cuidado infantil, vinculadas con aquellos roles considerados en su momento más aptos para la mujer.

[2] Una posible muestra de ello fue la Alianza para el Progreso, que se trató de “un programa de ayuda externa propuesto por Estados Unidos para América Latina con el fin de crear condiciones para el desarrollo y la estabilidad política en el continente durante los años sesenta.”. En este sentido, la Alianza para el Progreso fue “Uno de los instrumentos esenciales en el ejercicio de la intervención por parte de Estados Unidos [...] a través de la ayuda externa proporcionada a los gobiernos de la región en forma de préstamos y donaciones. (Rojas, 2010, pág. 92)

Con respecto al mecanismo de movimiento, se trata de un conjunto de engranajes conectados y accionados por medio de una llave de cuerda. Al girar la llave, se produce un desprendimiento de energía, qué, al liberarse, mueve los brazos y las piernas de la muñeca haciendo parecer que camina.

La muñeca que hoy es salvaguardada en nuestro museo, fue en algún momento el tesoro mejor preciado de una infante. Su desgaste nos remite a tardes de juegos, de risas y de alegrías. No obstante, también representa aquellos objetos importantes del patrimonio cultural y educativo, que pueden ayudarnos a documentar la evolución tecnológica de juguetes de similar naturaleza. Igualmente, son un reflejo de las transformaciones sociales en relación con la infancia; y, asimismo, se han convertido en ejemplos palpables de materiales didácticos y/o lúdicos utilizados a través de la historia, puesto que, su investigación nos posibilita entender y recuperar prácticas pedagógicas y educativas del pasado.

Este fue un breve recorrido histórico sobre las muñecas autómatas, y en particular, acerca de la muñeca caminadora Effanbee, que se exhibe en el Museo Pedagógico Colombiano, ¡Los invitamos a conocerla!

Para conocer la colección de juegos y juguetes de diferentes materiales y periodos históricos; otros objetos e implementos escolares de la historia, la memoria escolar, y la práctica educativa y pedagógica; y también, los archivos pertenecientes a los fondos documentales y bibliográficos, que salvaguardamos y exhibimos en el Museo Pedagógico Colombiano. Convocamos a la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional (estudiantes, egresados, investigadores, docentes, administrativos y miembros externos de la comunidad académica), colectivos pedagógicos y a todas las personas interesadas en apoyarnos y difundir nuestras labores, a visitarnos de lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m. en las instalaciones del Museo, ubicadas en Bogotá en la calle 72 N.º 11–86 (Edificio ‘E’) en el Centro Cultural ‘Paulo Freire’ de la Universidad Pedagógica Nacional.

Igualmente, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook: https://www.facebook.com/museopedagogicocolombiano/, Instagram: https://www.instagram.com/museopedagogicoupn/?hl=es, y a explorar nuestra página web: http://museopedagogico.pedagogica.edu.co/ para visualizar y compartir nuestros contenidos.

Palabras Clave: Muñecas; Effanbee; Juguetes autómatas; Producción Industrial; Industria del juguete; Cultura Material; Niñez; Infancia; Genero y Rol Social; Escuela; Museo Pedagógico Colombiano.

Autoría: Sergio Leonardo Linares Corzo – Estudiante del Programa en Pedagogía.

Revisión y corrección de estilo: Museo Pedagógico Colombiano.

Referencias:

Schoonmaker, P. (1984). Effanbee dolls: The formative years 1910–1929. Hobby House Press. Recuperado de: https://archive.org/details/effanbeedolls0000scho/mode/2up

Teresa Montiel Álvarez (2015). La muñeca a lo largo del siglo XIX. ArthyHum, 19, 166-177. Recuperado de: https://www.aacademica.org/teresa.montiel.alvarez/31.pdf

Science Museum Group. ‘Autoperipatetikos’ Walking Doll. 2017-171 Science Museum Group Collection Online. Recuperado de: https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co8607030/autoperipatetikos-walking-doll

Axe, J. (1994). Effanbee: a collector’s encyclopedia, 1949-present. Hobby House Press. Recuperado de: https://archive.org/details/effanbeecollecto0000axej_j5w7/page/n3/mode/2up

Rojas, Diana Marcela. (2010). La alianza para el progreso de Colombia. Análisis Político, 23 (70), 91-124. Recuperado de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-47052010000300006&lng=en&tlng=es