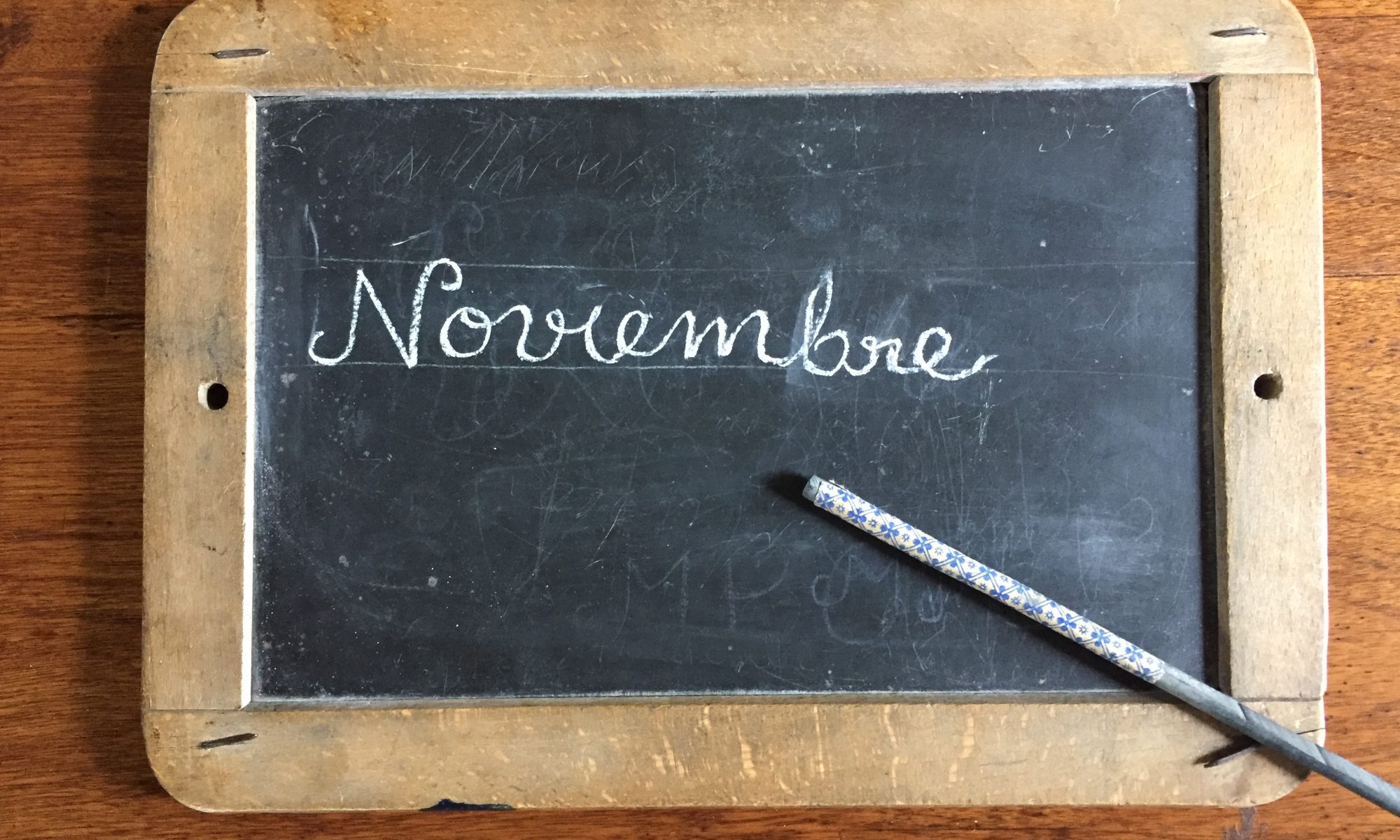

Como pieza del mes de noviembre se ha seleccionado la pizarra de piedra del estudiante modelo de la década de los años veinte. Instrumento utilizado en la enseñanza de la escritura en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX.

La escritura es un proceso básico e imprescindible en la formación académica de cualquier ciudadano pese a los índices de analfabetismo que aún persisten en pleno siglo XXI. Al respecto es importante señalar que por varios siglos la escritura estuvo altamente restringida a gran parte de la sociedad, como en el periodo colonial donde incluso tuvo presencia un funcionario específico para desarrollar esta labor conocido como escriba o escribano, que se formaba a través de manuales sobre caligrafía o arte de escribir procedentes de España, personaje que tenía como función la redacción de documentos oficiales.

Aparte del escribano otros grupos empezaron a tener acceso a la escritura como los pertenecientes a familias pudientes quienes “iban a la escuela y debían aprender a leer y escribir en latín, para poder entrar a las escuelas que formaban sacerdotes y abogados y leer los textos escritos en ese idioma” (Lozano, 2010, p. 38), como los Colegios Mayores del Rosario y San Bartolomé. En el caso de las denominadas escuelas pías regentadas por comunidades religiosas, que no constituían escuelas en estricto sentido, se conformaban de agrupaciones de niños de diferentes edades algunas de los cuales accedían a la práctica de los rudimentos de lectura con el fin de que pudieran acercarse a los textos de la doctrina cristiana.

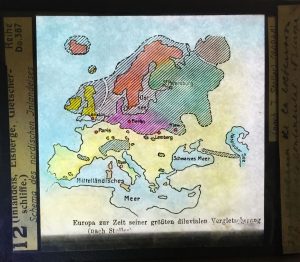

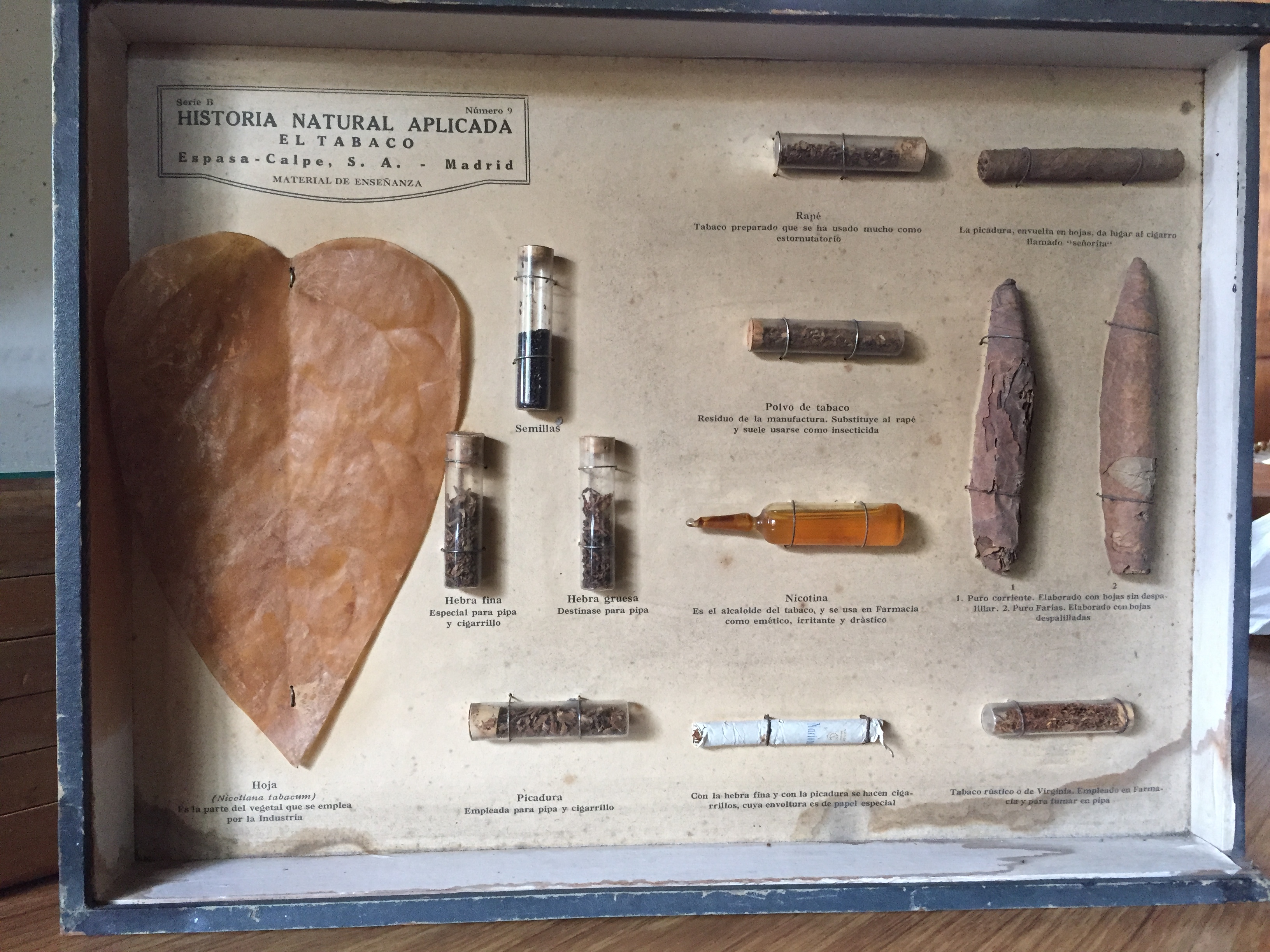

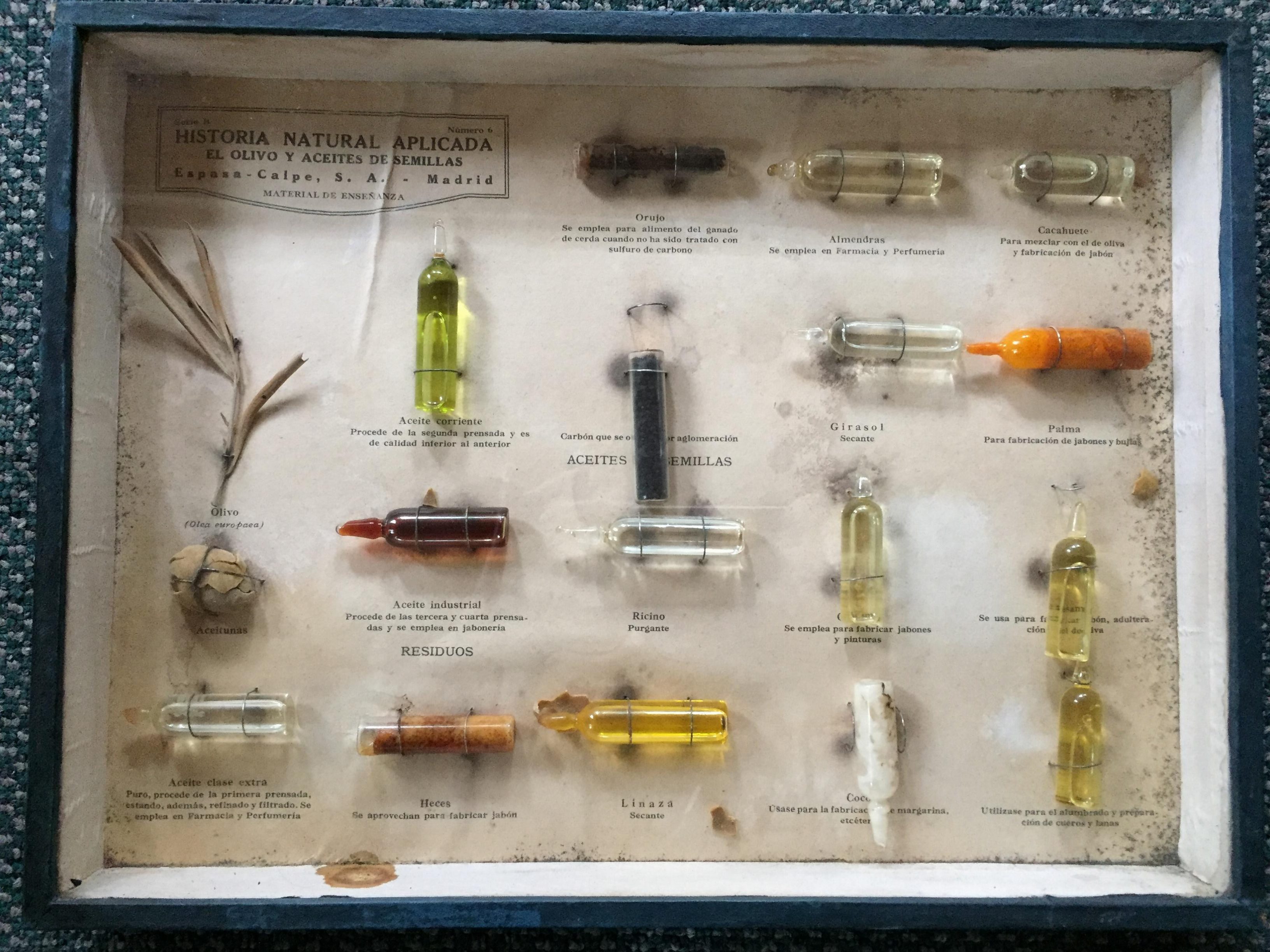

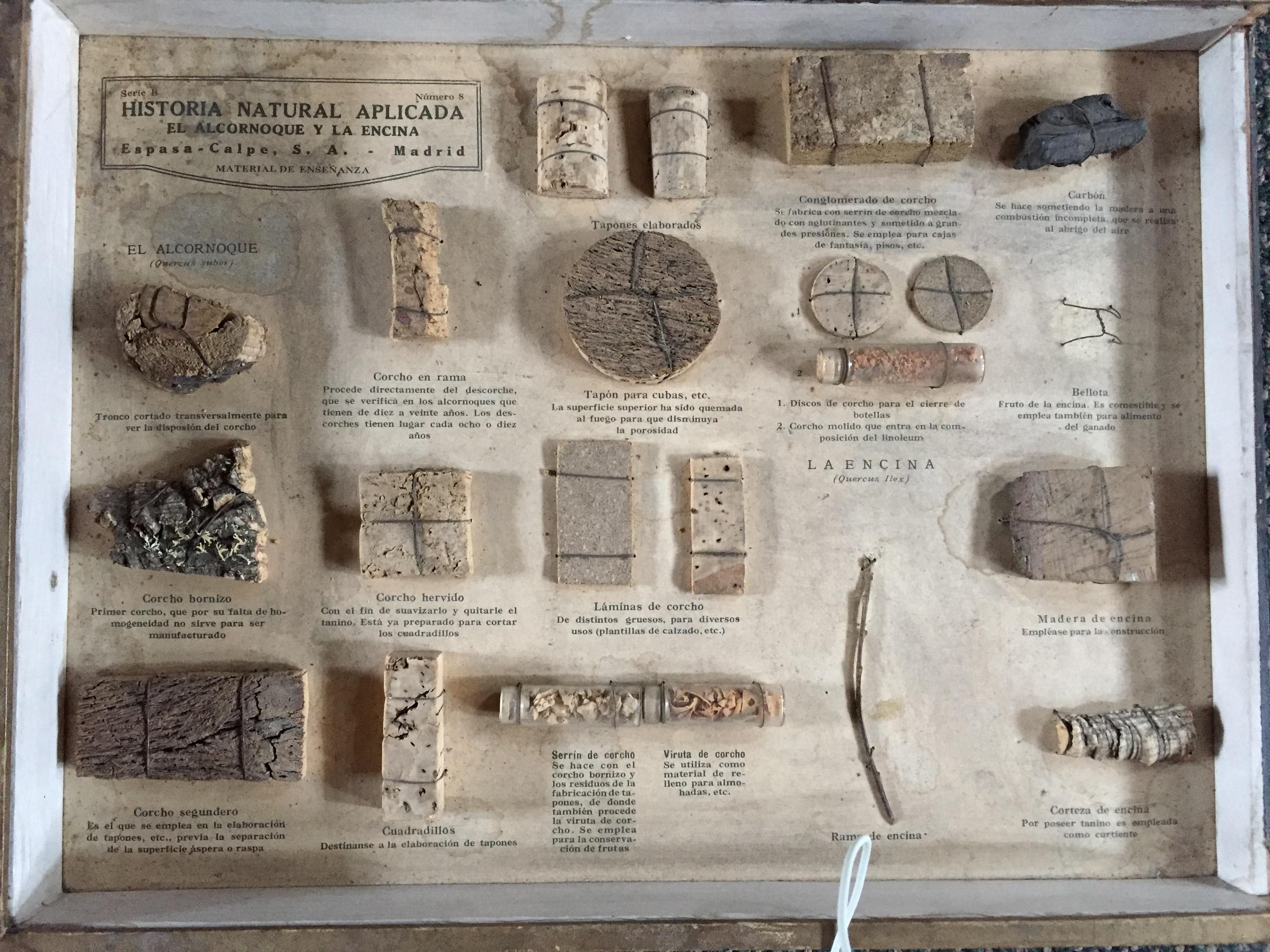

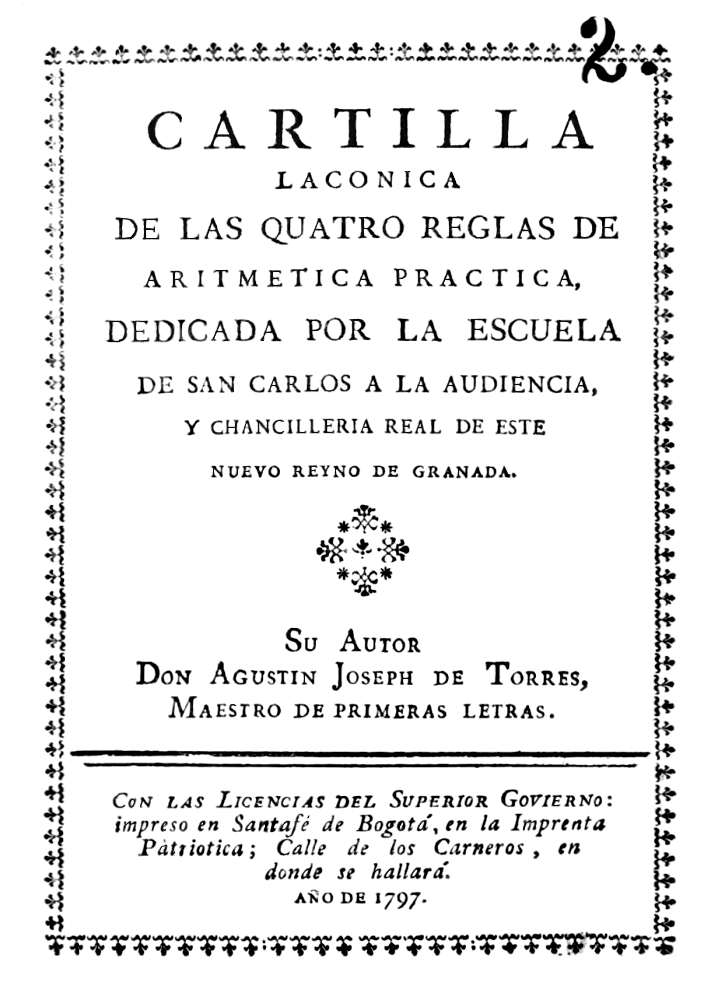

Con la paulatina descentralización de la educación dominada por la iglesia católica y una mayor presencia del Estado en el siglo XVIII, el surgimiento de la escuela pública y el maestro público que la regentaba, la escritura se empieza constituir como un saber escolar al alcance de un mayor número de personas como consta en los planes de estudio que menciona Lozano (2010) en los que se hacía alusión a textos específicos como el Arte de escribir. D Estevan Ximenez (1796), las Muestras de escritura para las escuelas primarias de la Nueva Granada (1859), El método en la enseñanza de la caligrafía de Cristina Sagest (1879), entre otros. También se mencionaba material para la enseñanza de la escritura como muestras de escritura, y en algunos casos elementos rudimentarios como trozos de carbón y hojas de papel cosido.

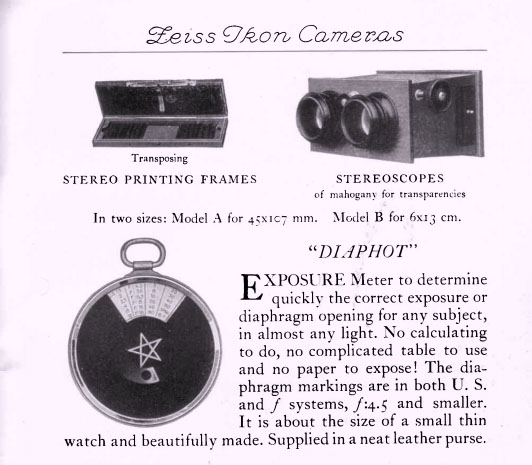

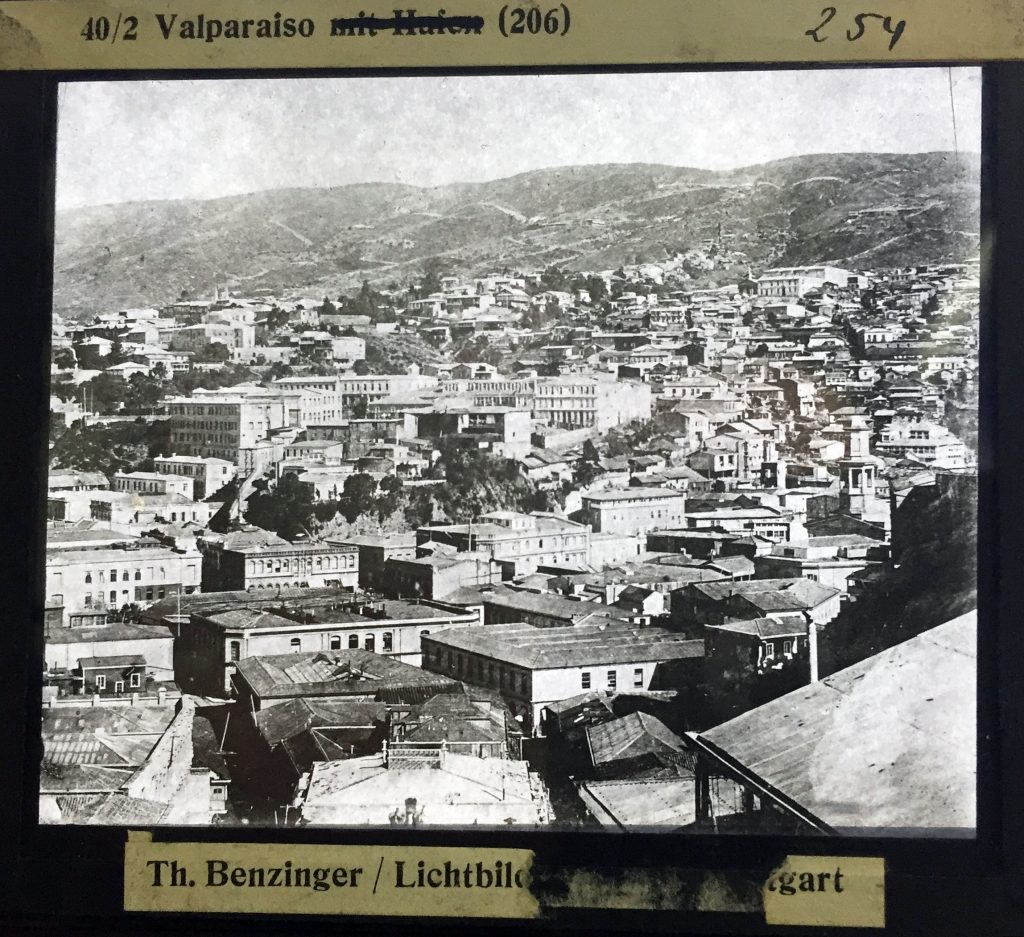

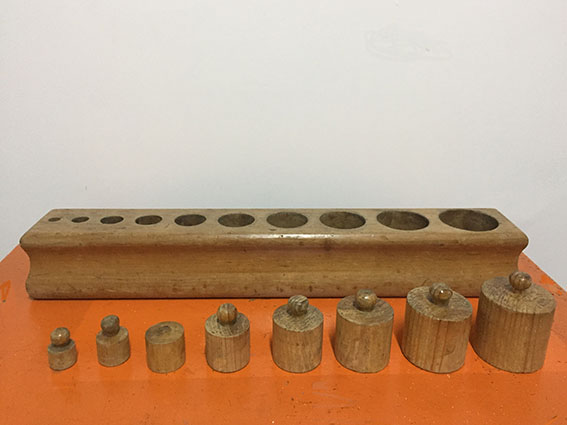

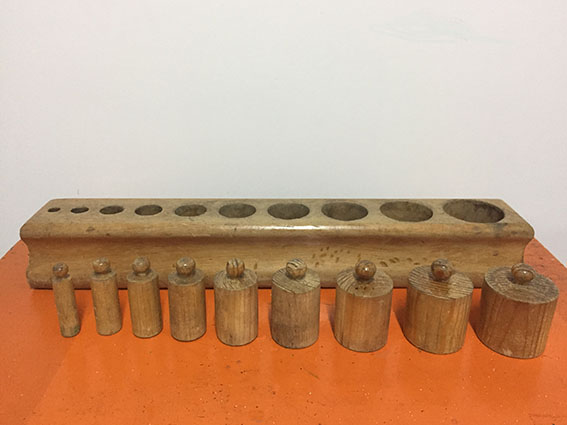

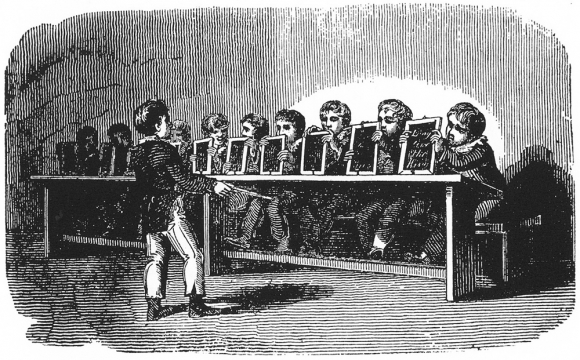

Entrada la segunda mitad del siglo XIX con la expansión de la escuela pública y con esta el acceso a la escritura se empiezan a difundir materiales especializados para este ramo de instrucción como plumas, engobes, tinteros y porta tintero; elementos básicos de los escolares de la época. Otros implementos de escritura empleados en la escuela fueron las pizarras en piedra y los pizarrines para escribir en esta. La pizarra de piedra que recibe su nombre por el material con la que se elaboraba, según registros fue utiliza en las escuelas de enseñanza mutua del siglo XIX replicando el modelo de escuelas europeas como se evidencia en un grabado de una escuela mutua de Francia.

El uso de la pizarra de piedra del estudiante fue criticado en Latinoamérica iniciando el siglo XX debido las reformas de higiene y limitaciones didácticas pues “la escritura sobre la pizarra es tan efímera como la oralidad. Una vez que es completado su espacio hay que proceder a borrarlo por lo que no es posible realizar relecturas o reflexiones sobre lo escrito” (Linares, 2007, p.25), esto explica el uso efectivo de la memoria en este tipo de escuela denominada tradicional. Pese a las críticas al uso la pizarra de piedra, esta fue utilizada hasta mediados del siglo XX en Colombia sobre todo en las escuelas rurales, debido a los altos costos de la producción del papel de los cuadernos escolares, situación que incluso condujo a la elaboración de pizarras acrílicas.

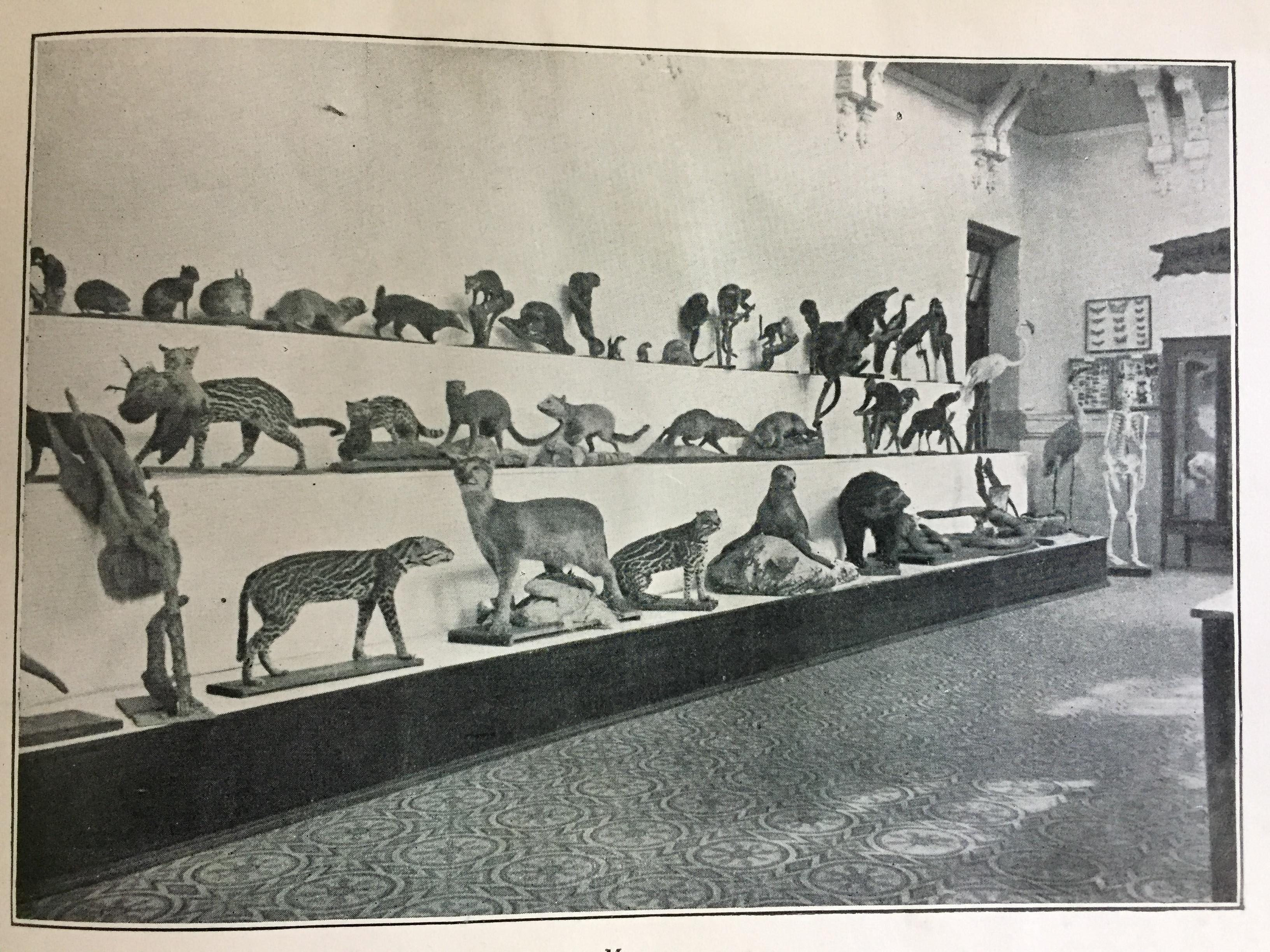

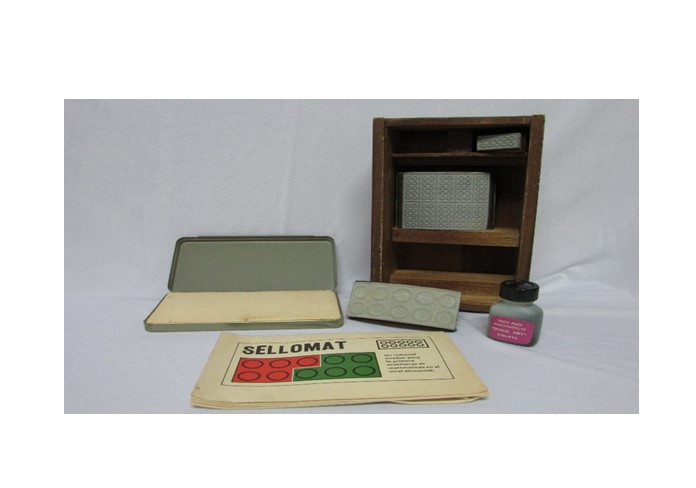

Los visitantes al Museo Pedagógico pueden observar en la colección enseñanza de la escritura las pizarras y pizarrines además de otros objetos de escritura provenientes de diferente nacionalidad (España, Francia y Colombia) como plumas antiguas, plumas estilográficas, engobes, tintas, porta tintero, pizarra acrílica, cuaderno escolar, sellos de letras entre otros objetos que dan cuenta de los cambios de la escritura como saber escolar.