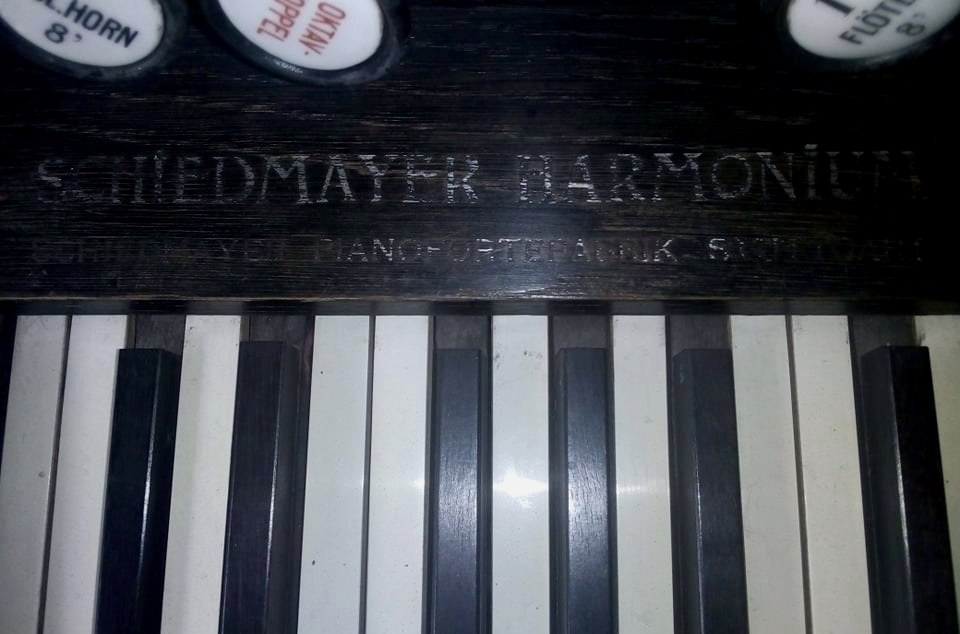

Como pieza del mes, hemos seleccionado el Armonio que pertenece a la colección material de objetos históricos de enseñanza del Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas, del Museo Pedagógico Colombiano. Instrumento musical elaborado en la década de 1920, por la compañía alemana Schiedmayer Pianofortefabrik.

Schiedmayer, es el apellido de una familia alemana que desde 1735 y que, por casi 300 años ininterrumpidos han fabricado instrumentos de teclado, siendo un evento raro en la historia que los miembros de la misma familia en diferentes generaciones se hayan dedicado al mismo oficio.

La historia inició con Balthasar Schiedmayer (1711-1781), que en 1735 había construido su primer clavicordio y fue el patriarca de esta dinastía en la fabricación de pianos. Sus hijos: Johann Christoph Georg Schiedmayer (1740-1820), Adam Achatius Schiedmayer (1745-1817) y Johann David Schiedmayer (1753-1805), además de ser pianistas, también aprendieron el arte de fabricarlos y heredaron una amplia base de conocimientos y habilidades, además de la casa y el taller. El más famoso de ellos fue Johann David, que aprendió de mejor forma los conceptos de la fabricación de piano de su padre, su fama se extendió después de establecer en 1781 su propio taller en Nuremberg.

En la siguiente generación Johann Lorenz Schiedmayer (1786-1860) hijo de Johann David también aprendió el oficio y dirigió el taller de Nuremberg, luego junto con el pianista Carl Friedrich Dieudonné, se trasladan a Stuttgart y fundan en 1809 la firma Dieudonné & Schiedmayer, donde las técnicas de producción se mejoraron continuamente, con la introducción de un mecanismo inglés de percusión.

Pronto la empresa se conoció más allá de la región, y por la demanda comercial ampliaron las instalaciones. Cuando Dieudonné muere, Johann Lorenz se convirtió en el único propietario, y fue tanto el éxito, que la lista de clientes y envíos a nivel mundial, incluía a virtuosos y compositores de piano; Friedrich Silcher, Clara Schumann y Franz Liszt, estaban estrechamente asociados con la firma Schiedmayer.

En 1845, los hijos mayores de Johann Lorenz, Adolf y Hermann se convirtieron en socios de su padre, y se estableció la firma Schiedmayer & Söhne, Pianofortefabrik; mientras que los hijos menores Julius y Paul, son enviados a París, para estudiar la fabricación de armonios. En 1853, regresan y por auspicio de su padre, fundan la firma J. & P. Schiedmayer, primera fábrica de armonios en Alemania, que pronto comenzó a construir pianos y celestas, y algunos instrumentos musicales mecánicos; más tarde en 1875 la firma cambiaría su nombre a Schiedmayer Pianofortefabrik, marca del armonio que exhibimos en el Museo.

Se acordó entonces, que Schiedmayer & Söhne exclusivamente fabricaría pianos, mientras que J. & P. Schiedmayer construiría armonios. Cuando, Johann Lorenz, muere en 1860, los hijos menores comenzaron a fabricar pianos, mientras que los mayores comenzaron a construir armonios. Así los parientes se convirtieron en competidores.

Desde ese momento y hasta 1992, Schiedmayer, tuvo diferentes propietarios y variaciones de nombre. En ese orden de ideas, en 1874 Erwin Müller-Schiedmayer –nieto de Johann Lorenz–, hijo de Louise Schiedmayer y Karl Müller, estableció la empresa Müller-Schiedmayer en 1874.

El auge económico de finales del S. XIX y las exportaciones mundiales ayudaron a la obtención de premios, medallones y diplomas honoríficos para la firma, éxito que no hubiera sido posible sin el legado de Johann Lorenz a sus hijos, una planta que paso de ser un simple taller a una importante empresa industrial.

En 1909 se celebró el centenario de la firma. Pero con el estallido de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la firma sufrió pérdidas, escasez de materiales y trabajadores, y cierre de fronteras. Al finalizar la guerra, la generación Schiedmayer de la época, revive la empresa hasta cierto punto. Pero nuevamente, por la Segunda Guerra Mundial (1939-1944), atravesaron las mismas dificultades, y para 1944, la planta fue alcanzada por bombas y la obra de vida de la familia se destruyó. Terminada la Segunda Guerra, la posibilidad de reconstrucción parecía remota.

Hasta los años 60, Gustav Schiedmayer (1883-1957) –bisnieto de Johann Lorenz– y su hijo Georg Schiedmayer (1931-1992) inician la reconstrucción. Para 1969, Georg propietario de Schiedmayer & Söhne, asume el control de Schiedmayer Pianofortefabrik, y la producción de los instrumentos se transfirió a la planta de Altbach. En 1980 la fabricación de pianos se cerró por completo, y la firma se renombró Schiedmayer & Sons, GmbH & Co. KG., dedicándose únicamente en la fabricación de Celestas[1] y Glockenspiels[2].

En 1992, Elianne Schiedmayer –viuda de Georg– pianista y pedagoga musical, hereda y asume dirección de la firma y también de Schiedmayer Pianofortefabrik –liquidada en 2008–. Y en 1995 funda Schiedmayer Celestabau GmbH, que desde 2003 opera como Schiedmayer Celesta GmbH, empresa que se especializó en la producción de celestas (según las especificaciones originales de Victor Mustel, su inventor en 1886) y teclados Glockenspiel con resonadores de madera.

Los instrumentos Schiedmayer son producidos desde 2000 en la sede central de Wendlingen, y su éxito mundial se debe a la alta calidad artesanal de su fabricación, que deriva no solo de la habilidad y experticia de sus trabajadores, sino también de la combinación, preparación y uso exclusivo de los mejores materiales junto con más de 120 años de experiencia.

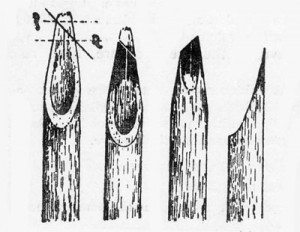

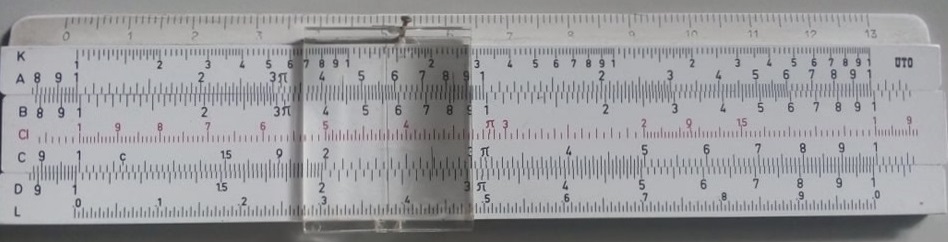

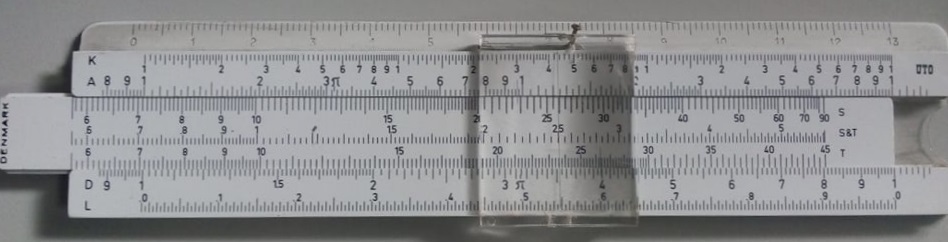

Sobre los armonios, son instrumentos de viento con teclado, muy comunes en la música devocional y en los coros de iglesia. El nuestro, en la parte superior cuenta con un sistema de registros accionados por diez tiradores (perillas) que se halan y con los cuales se consigue producir sonidos diferentes; debajo de éstos, está el teclado de 5 octavas (61 teclas), que controla el paso del aire por unas lengüetas metálicas que producen sonido. También, cuenta con un registro que se acciona con las rodillas y permite el paso de aire por todas las lengüetas, de este modo se llegan a simular dos y hasta tres teclados distintos. Y en la parte inferior tiene dos pedales, que accionan los fuelles que dejan entrar el aire que hacen que el armonio tenga sonido.

Fue traído por la Segunda Misión Pedagógica Alemana –contratada por el gobierno conservador en 1924– para las clases de Gimnasia y de Música del el Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas. En este sentido la Educación Física y la Enseñanza Musical han sido ejes fundamentales en la apuesta formativa del IPN, aportando desde su fundación –y durante más de 90 años de historia– metodologías de enseñanza e innovación en las áreas de desarrollo físico y cultural.

Como evidencian los datos fundacionales del Instituto, se apostó por una pedagogía práctica: aprender haciendo, aprender trabajando, aprender viajando. Más allá de las disciplinas, lo que importaba era la vivencia de experiencias que edificara la mente, y cultivara el espíritu y el cuerpo.

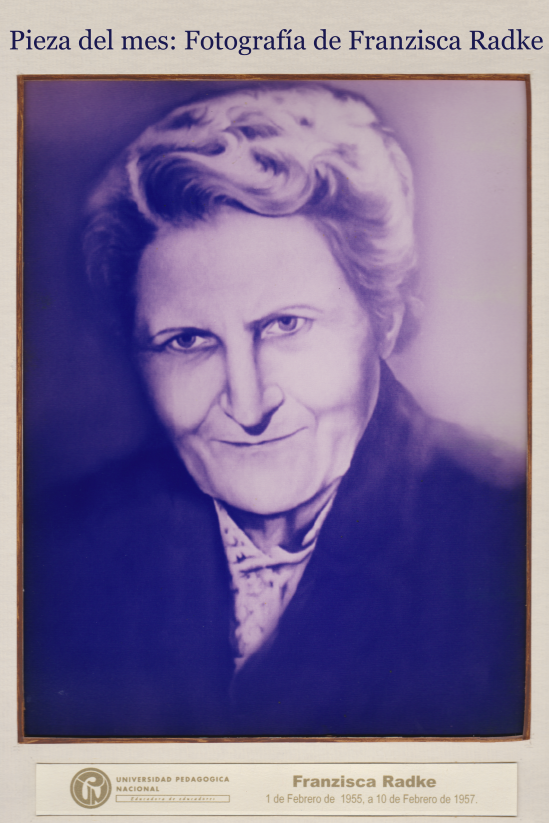

Así lo reseñaba Radke:

“Considerando la necesidad de interrumpir la monotonía del internado se han cultivado con especial cuidado aquellas diversiones que despiertan el mayor interés de las alumnas. Hemos observado que son las preferidas por ellas las ocupaciones siguientes: 1. El deporte y la gimnasia; 2. Las excursiones; 3. Las distracciones de orden artístico e intelectual”. [3]

Además de la impronta en Educación Física al promover la formación armónica de los sujetos; el IPN también le dio importancia especial a la Música, considerándola esencial en la educación integral de sus alumnas. Al punto que, desde sus inicios en 1927 y de forma más contundente desde la segunda década de creado, comenzó la formación con instrumentos de cuerda, instrumentos de percusión, entre otros donados por la Segunda Misión Alemana. Así, la apuesta formativa por la música se consolidó mediante la creación de diferentes grupos musicales, uno de los primeros fue el grupo de cámara:

“Para contribuir de su parte a la educación musical de las alumnas y de sus padres –gremio bastante numeroso–el Instituto resolvió en 1933 la iniciación de sus propios conciertos. Por muchas razones la forma más conveniente fue la música de cámara. Los más famosos artistas nacionales se pusieron inmediatamente a la disposición de la dirección”.[4]

La calidad en la interpretación de obras clásicas de Haydn, Mozart, Beethoven, Schumann, entre otros, de las agrupaciones musicales creadas en el IPN como coros, ensamble de cuerdas y vientos, los llevó a tener presentaciones en auditorios reconocidos como el Teatro Jorge Eliecer Gaitán y el Teatro Colón, en una época en que dichos escenarios estaban destinados para músicos profesionales.

Para conocer el Armonio Schiedmayer, otros objetos de la historia y la práctica pedagógica, y los archivos pertenecientes al fondo documental que exhibimos en el Museo Pedagógico Colombiano, convocamos a la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional, estudiantes, egresados, investigadores, docentes, administrativos y miembros externos de la comunidad académica, colectivos pedagógicos y a todas las personas interesadas en conocernos, apoyarnos y difundir nuestras labores, a visitarnos de lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 4:00 p.m. en las instalaciones del Museo ubicadas en Bogotá en la calle 127 Nº 11–20, en el Instituto Pedagógico Nacional.

También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales https://www.facebook.com/museopedagogicocolombiano/ y a explorar nuestra página web http://museopedagogico.pedagogica.edu.co/ para visualizar y compartir nuestros contenidos.

Palabras clave: Armonio; Schiedmayer; Música; Pedagogía; Enseñanza; Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas; Segunda Misión Pedagógica Alemana; Museo Pedagógico Colombiano.

Información compartida en Editorial Magisterio, conozca la Colección Pedagogía e historia.

Referencias

Musiki.org.ar. (2019). Armonio – musiki. Fecha de consulta: 27 Nov. 2019. Desde: http://musiki.org.ar/Armonio

Armonio. (2019, 12 octubre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 29 Nov. 2019. Desde: https://es.wikipedia.org/wiki/Armonio

Schiedmayer. (2019, 3 julio). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 28 Nov. 2019. Desde: https://en.wikipedia.org/wiki/Schiedmayer

Schiedmayer Celesta GmbH. (2019). Schiedmayer Celesta GmbH – Company History since 1735 | Schiedmayer Celesta GmbH. Fecha de consulta: 25 Nov. 2019. Desde: https://www.celesta-schiedmayer.de/en/company/company-history/

Pianohistory.info. (2019). Serial Numbers For Schiedmayer Pianos. Fecha de consulta: 26 Nov. 2019. Desde: http://www.pianohistory.info/numbers.html

Álvarez Gallego, A. (2018). IPN: Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación. A propósito de la ley que declara al Instituto Pedagógico Nacional patrimonio histórico cultural de la nación: La escuela como acontecimiento de la cultura. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.

Álbum Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas [álbum fotográfico]. (1932). Fondo del Instituto Pedagógico Nacional (f-ipn001, caja 1), Museo Pedagógico Colombiano. Escuelas Salesianas de fotograbado, tipografía y encuadernación. Bogotá, Colombia.

Radke, F. (1936). Historia del Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas desde 1927 hasta 1935. Bogotá: Editorial El Gráfico.

Catálogo general del Museo Pedagógico Colombiano. (2017). Sin publicar

[1] La celesta es un instrumento musical de percusión, es un armonio, con la apariencia de un pequeño piano vertical. Su nombre proviene del francés: céleste (celestial). Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Celesta

[2] El glockenspiel es un instrumento de percusión idiófono, que consiste en un juego de láminas metálicas afinadas, y es percutido con baquetas de madera, de metal o de plástico. Físicamente, es similar a otros instrumentos de percusión de láminas, como el xilófono, la marimba y el vibráfono.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Glockenspiel

[3] Radke, F. (1936). Historia del Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas desde 1927 hasta 1935. Bogotá: Editorial El Gráfico. P. 34.

[4] Ibídem. P. 40.