En el marco de la conmemoración del Año Montessori UPN, hemos elegido como pieza del mes, la Caja de Husos de la colección de material didáctico Montessori del Museo Pedagógico Colombiano. Elemento donado al Museo en el año 2015, por la profesora Nelly Mendoza, que fue utilizado entre 1970 y 1980 en la sección de básica primaria del Instituto Pedagógico Nacional –IPN–. Sobre el cual (al igual que otros objetos de la colección de material Montessori de nuestro Museo), recientemente descubrimos que llegaron a Colombia como parte de los elementos traídos por recomendación del equipo de la Segunda Misión Pedagógica Alemana que vino a nuestro país entre 1924 y 1926, cuyo objetivo –como ya se ha establecido en diferentes publicaciones relacionadas– fue cambiar el rol de la mujer en la educación, guiar las labores académicas del Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas y, por supuesto dotarlo con los recursos humanos, mobiliarios y demás herramientas necesarias para instalarlo y equiparlo con material didáctico y pedagógico traído directamente del extranjero.

Al respecto Franzisca Radke, señalaba:

“En agosto [de 1927] habían llegado 250 bultos de Alemania y de

los Estados Unidos con útiles de enseñanza” (Radke, 1936, p. 14).

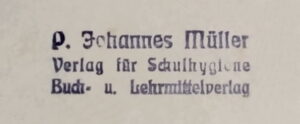

Como dato notable, después de examinar el conjunto de materiales Montessori que exhibimos en el Museo Pedagógico, y basados en el sello de fabricación estampado en la parte posterior de estos, identificamos su fabricante: la empresa alemana “P. Johannes Müller. Verlag für Schulhygiene. Buch- u. Lehrmittelverlag” (Editorial P. Johannes Müller para la higiene escolar. Editora de libros y material didáctico), localizada en el área de Charlottenburg en Berlín, la cual desde 1890 se dedicaba a la fabricación de mobiliario escolar y contaba con talleres para el diseño de equipamiento escolar, entre los que se destacaron algunas patentes y licencias de producción de bancos escolares, como el modelo Columbus (que recibió una medalla de oro en la Feria de Inventores de París de 1891); y el modelo Rettig, quizás el más exitoso y de uso masivo en Alemania, en virtud de tener espaldares individuales y un reposapiés elevado que permitía entrar y salir de forma más fácil, y ahorrar espacio.

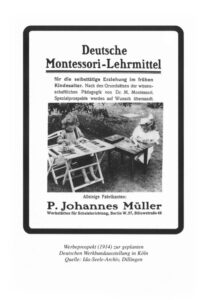

Así, los trabajos de P. Johannes Müller & Co., fueron reconocidos en algunas exposiciones de diseño internacional, destacándose en 1911 por su participación en la exposición internacional Hygiene Exhibition de Dresde, donde recibió una medalla de oro al presentar un aula equipada con los ya referenciados bancos escolares Rettig; y también, en 1914, luego de presentar una habitación infantil modelo Montessori en la exposición German Werkbund de Colonia, con lo que se consolidó como el único fabricante y primer distribuidor de material Montessori en Alemania, recibiendo incluso el permiso directo de ella para la fabricación de sus mobiliarios y herramientas didácticas. De esta forma entre 1913 y 1935, la empresa, tuvo el derecho exclusivo de exponer, manufacturar y comercializar muebles y material didáctico Montessori en territorio alemán.

Folleto publicitario de 1914 para la exposición del Werkbund alemán en Colonia. P. Johannes Müller: único fabricante en Alemania de materiales Montessori. “Material didáctico alemán Montessori. Para la educación independiente en la primera infancia. Según los principios de la pedagogía científica de la Dra. M. Montessori”. [Imagen]. Fuente: http://www.vs-furniture.ae/media/cache/9e/ca/9ecaeb2f45cbfec319a9ba50ecba953f/vs_25866_02_1.jpg

Por consiguiente, de acuerdo al rastreo histórico y la trayectoria de la empresa P. Johannes Müller, se presume que la llegada a Colombia de la Caja de Husos que hace parte de la colección del Museo Pedagógico sucedió a mediados de los años 30, y puntualmente después de 1934, año en que se abrió en el Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas, el grado de Kindergarten en los locales de la nueva casa donde igualmente se alojaba la Escuela Montessori para niños de grado primero.

Como ya se ha señalado, la Caja de Husos que reseñamos, es una herramienta representativa del legado y trabajo realizado por María Tecla Artemisia Montessori (1870–1952), –que, en el año 2022 cumple 70 años de fallecida–, y quien, a partir de trabajos de psicología experimental y estudios médicos aplicados a niños denominados como “anormales”, fundamentó un método de enseñanza para todos los infantes, el cual se consolidó como un verdadero método pedagógico de vanguardia, fundamentado en tres principios:

“El ambiente adecuado, el maestro humilde y el

material científico” (Montessori, 1950, p. 15).

El Ambiente hacía referencia a un espacio adecuado para que el niño creciera y se descubriera a sí mismo en medio de su mundo; mientras que, los Maestros tenían la responsabilidad de conocer y respetar la personalidad de cada niño y su grado de desarrollo; y al mismo tiempo el Material, debía ser sensorialmente atractivo para que, por medio de su manipulación el niño, desarrollara distintas habilidades. Por ejemplo: desarrollo de los sentidos, desarrollo del lenguaje escrito y verbal, aptitudes en matemáticas, descubrimiento y comprensión del mundo, discriminación visual, motricidad, desarrollo de las relaciones sociales, vida cotidiana (higiene y cuidado de sí mismo), entre otras.

Se trataba entonces de un conjunto de materiales de enseñanza que correspondían a cinco áreas de aprendizaje: Sensorial, Matemáticas, Lenguaje, Cultura y Vida Práctica; además, recordemos que para Montessori el aprendizaje se obtenía a través de los sentidos, luego se transportaba hasta la mente y permanecía allí.

Así pues, en 1898, María Montessori conocería el manicomio de Roma, quedando sorprendida ante el despiadado trato que brindaban a los niños considerados como “retrasados”, “deficientes” o “idiotas”; posteriormente, visitaría otros barrios marginados y un reformatorio, donde nuevamente evidenció el abandono de los infantes. Situaciones que la motivaron a intervenir y transformar el proceso pedagógico de los niños, concluyendo que este debería estar fundamentado sobre el respeto y el amor, con relación a esto, mencionaba:

“el niño es fuente de amor; cuando lo tocas, tocas el amor”

(Montessori, 1948, La mente del Bambino).

Por tanto, el 6 de enero de 1907, abrió su primera escuela, la ‘Casa dei Bambini’, para niños de 3 a 6 años, donde asistieron niños de escasos recursos económicos, en su mayoría hijos de analfabetas. A través de aquella experiencia educativa, revolucionó los parámetros educativos existentes hasta esa época, situando a los Niños como los auténticos protagonistas del proceso educativo. Fue allí donde inició la revolución en la educación infantil; los inicios del siglo XX marcarían la transformación radical de las prácticas que se aplicaban en la Educación Infantil y, para tal proceso, su trabajo y los materiales que inventó fueron fundamentales.

Para ella, el niño era el protagonista de su propio aprendizaje, por lo que creó una serie de materiales con el propósito de fortalecer el carácter autónomo de la educación en ellos, dando un vuelco total a las escuelas y sus actividades, adaptando incluso los espacios del centro educativo a la medida de los niños, ya que el cambio correspondía a la escuela y sus métodos, no a los niños. Poner la Escuela al alcance y al tamaño del Niño, significó que esta se adaptara al mundo infantil, y desde ese momento la infancia se convirtió en el centro del sistema escolar.

De la experiencia sobre dichos objetos en las Casas dei Bambini, resaltaba:

“[…] hice fabricar un material científico exactamente igual al que yo usaba en una institución de niños con discapacidad mental, el cual por haber sido utilizado para ese objeto

nadie pensó que pudiera llegar a ser un material escolar” (Montessori, 1907, p.1).

En ese orden de ideas, nuestra pieza del mes pertenece al área de Matemáticas, la cual busca desarrollar el reconocimiento de números y cantidades; y cuyos materiales didácticos, tienen diferentes grados de dificultad a las que el niño accede progresivamente a medida que adquiere habilidades.

«Los objetos matemáticos no están dispersos en el ambiente como los árboles, las flores o los animales. Por ello, en la edad infantil no hay ocasión de desarrollar espontáneamente la mente matemática, lo que determina un obstáculo para el posterior desarrollo mental. Por esto a los materiales sensoriales los llamamos abstracciones materializadas”

(Montessori, 1949, La Mente Absorbente del Niño).

Las matemáticas son de las áreas más interesantes para desarrollar desde la perspectiva de la pedagogía Montessoriana, puesto que, cuando nos hablan de estas, pareciera que únicamente dichos conceptos se asocian a operaciones como la suma, la resta, la multiplicación, la división y la resolución de problemas a través de ecuaciones o procedimientos que pueden parecer aislados para la mayoría de las personas del común. Sin embargo, están presentes en nuestro día a día, y asimismo van mucho más allá de aquellas operaciones, dado que la vida cotidiana está llena de particularidades matemáticas o relacionadas con ellas. En este sentido, funciones como mantener la concentración y el equilibrio, hacen parte del desenvolvimiento del niño, y en consecuencia implican el desarrollo de conceptos lógicos.

Sobre este punto, Montessori advertía:

“Los resultados que se constatan en nuestros niños contrastan bastante con el hecho de que en general, en las escuelas, las matemáticas son un escollo en vez de una materia atractiva y que a este respecto en la mayor parte de las personas son frecuentes las barreras mentales” (Montessori, 1949, La Mente Absorbente del Niño).

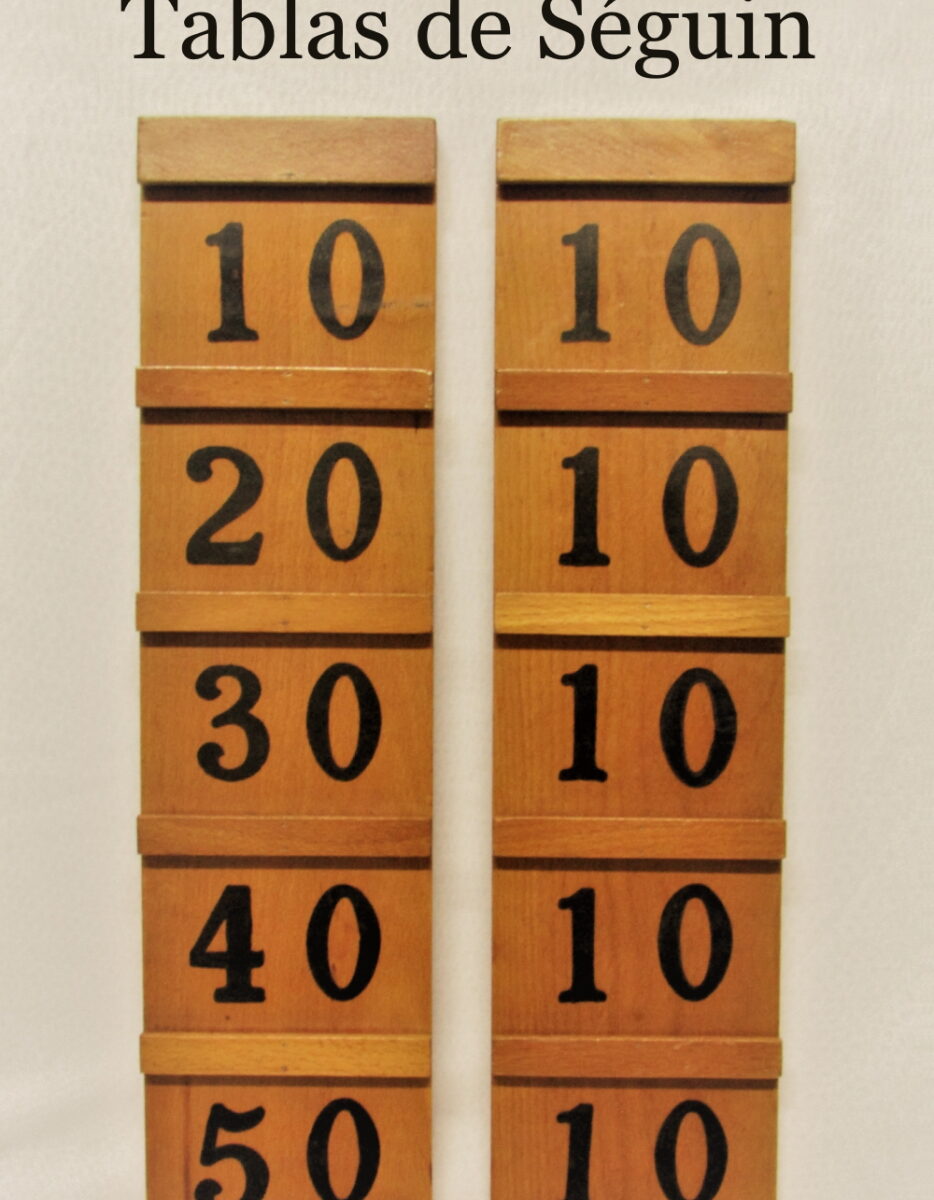

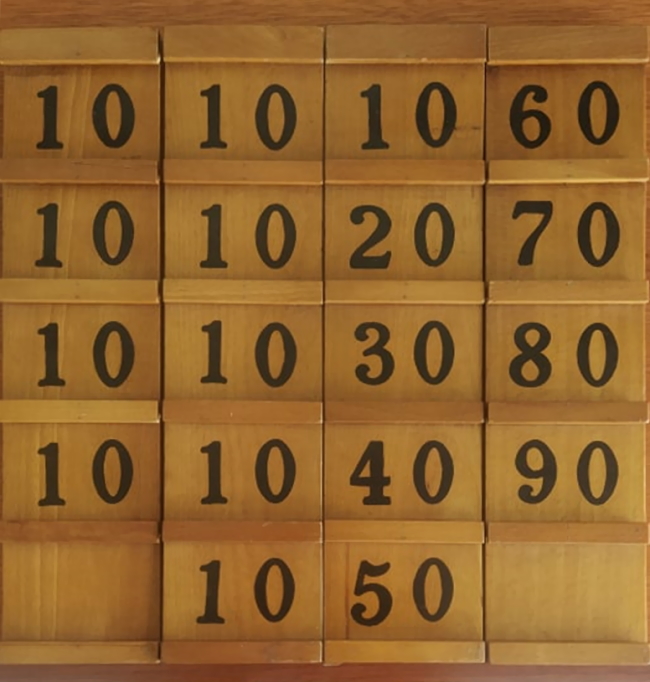

En relación con el punto anterior, el aprendizaje de las matemáticas busca el desarrollo de conceptos lógico-matemáticos de suma importancia como la numeración, el conteo y la cantidad, los cuales son abordados desde su propuesta pedagógica, con el apoyo de materiales de entre los que se destacan otros como: los Números de Lija, las Perlas doradas, el Material Multibase y las Tablas de Séguin.

Ahora bien, la Caja de Husos, es un material utilizado en la segunda etapa de educación infantil (entre los 3 y 6 años) que busca la asociación del signo, símbolo o grafía de los números con la cantidad que estos representan en la realidad, a la vez que refuerza la numeración y más importante aún, busca la interpretación del concepto del cero como una cantidad nula, noción de relevancia dentro del proceso de aprendizaje matemático del niño.

Generalmente, está compuesta por una caja rectangular de madera dividida en diez compartimientos numerados entre el 0 y el 9, con 45 husos de madera (palitos de madera) y un cesto pequeño. Aunque también puede encontrarse dividida en dos secciones de cinco compartimientos cada una, como es el caso del ejemplar que reposa en el Museo Pedagógico Colombiano, que está marcado con los números entre el 6 y el 10.

A continuación, se muestra el modelo más conocido de este tipo de material:

Entre los propósitos educativos de la Caja de Husos, destacamos los siguientes: interpretar y aprender la secuencia de símbolos entre el 0 y el 9, a través de la observación; asociar a cada uno de los diez símbolos una cantidad que pueda manipularse manualmente; identificar que además de esos diez no existen más símbolos para representar cantidades; apropiar el concepto del número cero alejándose un poco de lo concreto hacia lo abstracto, buscando que el niño comprenda que el cero no demarca ninguna cantidad; e interiorizar el primer grupo de números decimales, correspondiente a una cifra, entre el 0 y el 9.

En relación con el uso y función pedagógica del material didáctico que comprende nuestra pieza del mes, esta puede resumirse de la siguiente manera: 1) invitar al niño a sentarse junto al adulto frente al material que preferiblemente debe estar en el suelo; 2) sacar los husos de la caja y depositarlos en el cesto; 3) iniciar el acercamiento al material con el concepto del número cero, señalando al niño varias veces su nombre y símbolo, e indicando que para este número no hay husos, para lo cual, el niño tocará con su mano el espacio destinado para el cero y notar que dicho lugar está vacío; 4) posteriormente, se pasa a la zona del número uno, preguntándole si conoce el nombre del símbolo; si no lo conoce, se le explicará, pidiéndole que tome con fuerza un solo huso en sus manos, lo sienta y lo coloque en el lugar correspondiente; 5) se continuará realizando el procedimiento anterior con el resto de los números hasta que la mecánica sea evidente para el niño, y él siga haciéndolo autónomamente; 6) para terminar, al momento de guardar el material y devolver los husos desde cada compartimiento al cesto, es importante indicarle que vuelva a contar desde el número uno hasta el final, verificando que no haya sobrado ni faltado ningún huso.

Al igual que otros materiales didácticos Montessori, el elemento reseñado, tiene un carácter autocorrectivo, de esta manera el niño podrá percatarse si comete algún error, sin la necesidad de que un adulto se lo haga notar. Sobre este aspecto, con la Caja de Husos la autocorrección se evidencia hasta finalizar el ejercicio, donde él mismo podrá advertir, si hicieron falta husos para completar los espacios o si por el contario sobraron, notando de este modo, si alguno de los compartimientos no tiene el número correcto de husos. Herramientas como estas, permiten a los niños convertirse en sus propios maestros, orientando el desarrollo de todas y cada una de sus capacidades, creando conciencia y sentido de autonomía, iniciativa e independencia para sus procesos de aprendizaje.

Como información curiosa, paradójicamente hoy en día, los ambientes y materiales Montessori tienen un costo realmente elevado, siendo una contradicción para el origen ‘social’ del método y sus diferentes materiales, que surgieron ante el interés y la necesidad de acceso a la educación de los niños pobres y en condición de discapacidad de Roma.

Nuevamente en la conmemoración del Año Montessori en la UPN, resaltamos la importancia y vigencia del trabajo realizado por María Montessori como también del conjunto de materiales creados a partir de sus postulados, los cuales se elaboraron y produjeron masivamente a partir de años de observación, por lo que cada uno está cuidadosamente diseñado, con una función específica y un porqué en la búsqueda de cumplir con un propósito educativo, tanto directo como indirecto. Y ciertamente por la profunda transformación que sus aportes han tenido en el enfoque de la Escuela, visibilizando y resignificando la importancia de la infancia y sus procesos de aprendizaje a nivel mundial.

Para conocer la Caja de Husos, la colección de otros Materiales Didácticos Montessori, otros objetos e implementos escolares de la historia, la memoria y la práctica educativa y pedagógica; y los archivos, textos y manuales pertenecientes a los fondos documentales que salvaguardamos y exhibimos en el Museo Pedagógico Colombiano, convocamos a la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional, estudiantes, egresados, investigadores, docentes, administrativos y miembros externos de la comunidad académica, colectivos pedagógicos y a todas las personas interesadas en conocernos, apoyarnos y difundir nuestras labores, a visitarnos de lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m. en las instalaciones del Museo ubicadas en Bogotá en la calle 72 N.º 11 – 86 (Edificio ‘E’) en el Centro Cultural ‘Paulo Freire’ de la Universidad Pedagógica Nacional.

Igualmente los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook: https://www.facebook.com/museopedagogicocolombiano/, Instagram: https://www.instagram.com/museopedagogicoupn/?hl=es, y a explorar nuestra página web: http://museopedagogico.pedagogica.edu.co/ para visualizar y compartir nuestros contenidos.

Palabras clave: Cajas de Husos; María Montessori; Material Didáctico; P. Johannes Müller; Escuela Activa; Segunda Misión Pedagógica Alemana; Matemáticas; Infancia; Maestros; Museo Pedagógico Colombiano.

Referencias

Catálogo general del Museo Pedagógico Colombiano. (2017). Sin publicar

De Stefano, C. (2020). El niño es el maestro. Vida de María Montessori. Barcelona. Editorial Lumen.

Montessori, M. (1950). El método de la pedagogía científica aplicado a la educación de la infancia. Barcelona: Biblioteca Nueva.

Montessori, M. (1907). Palabras inauguración Casas dei Bambini. España: Blog Montessori para todos. Desde: https://montessoriparatodos.es/blog/casa-dei-bambini-san-lorenzo-1907-montessori/

Asociación Montessori Española (2020). Biografía de María Montessori. Fecha de consulta: 11 Mar. 2022. Desde: http://asociacionmontessori.net/biografia/

montessoridemetepec.edu.mx. (2020). 6 de enero de 1907: Abre la primera Casa de los Niños – Montessori de Metepec. Fecha de consulta: 7 Jun. 2022. Desde: http://montessoridemetepec.edu.mx/6-de-enero-de-1907-abre-la-primera-casa-de-los-ninos/

BBC News Mundo. (2020). La paradójica vida de María Montessori, la creadora de un método educativo para niños desfavorecidos que terminó convertido en un sistema para ricos. Fecha de consulta: 6 Jun. 2022. Desde: https://www.bbc.com/mundo/noticias-53949706

vsamerica.com. (sin fecha). VS | Chronicle | School furniture and office furniture direct from the manufacturer. (Crónica | Mobiliario escolar y mobiliario de oficina directo del fabricante). Fecha de consulta: 13 Jun. 2022. Desde: https://vsamerica.com/chronik

vs-furniture.ae/en/. (sin fecha). VS | Chronicle | One part of the history. (Crónica / Una parte de la historia). Fecha de consulta: 13 Jun. 2022. Desde: http://www.vs-furniture.ae/chronik/en

vs.de/en/. (sin fecha). VS | The School Museum | Historic school furniture | Montessori | Furniture and learning materials for a different kind of school. VS and Montessori education. (El Museo Escolar | Mobiliario escolar histórico | Montessori | Mobiliario y material didáctico para una escuela diferente. VS y educación Montessori). Fecha de consulta: 13 Jun. 2022. Desde: https://www.vs.de/montessori/en/

Santibañez, N. (2020). www.tuguiamontessori.com. La caja de husos Montessori, ¿en qué consiste este material? Fecha de consulta: 7 Jun. 2022. Desde: https://www.tuguiamontessori.com/la-caja-de-husos-montessori/

Magaña, T. (2021). www.escuela.bitacoras.com. La importancia de estimular la inteligencia lógico-matemática de los niños. Fecha de consulta: 8 Jun. 2022. Desde: https://escuela.bitacoras.com/2018/12/21/la-importancia-de-estimular-la-inteligencia-logico-matematica-de-los-ninos/#:~:text=%22Los%20objetos%20matem%C3%A1ticos%20no%20est%C3%A1n,posterior%20desarrollo%20mental%22%2C%20alert%C3%B3.

www.mumuchu.com/blog. La caja de husos Montessori, un material del área de Matemáticas. Fecha de consulta: 8 Jun. 2022. Desde: https://www.mumuchu.com/blog/caja-husos-montessori/

portalebambini.it (2019). Il bambino e’ una sorgente d’amore (El niño es fuente de amor). Fecha de consulta: 10 Jun. 2022. Desde: https://portalebambini.it/il-bambino-e-una-sorgente-damore/#:~:text=Il%20bambino%20%C3%A8%20una%20sorgente,di%20unione%20fra%20gli%20uomini.