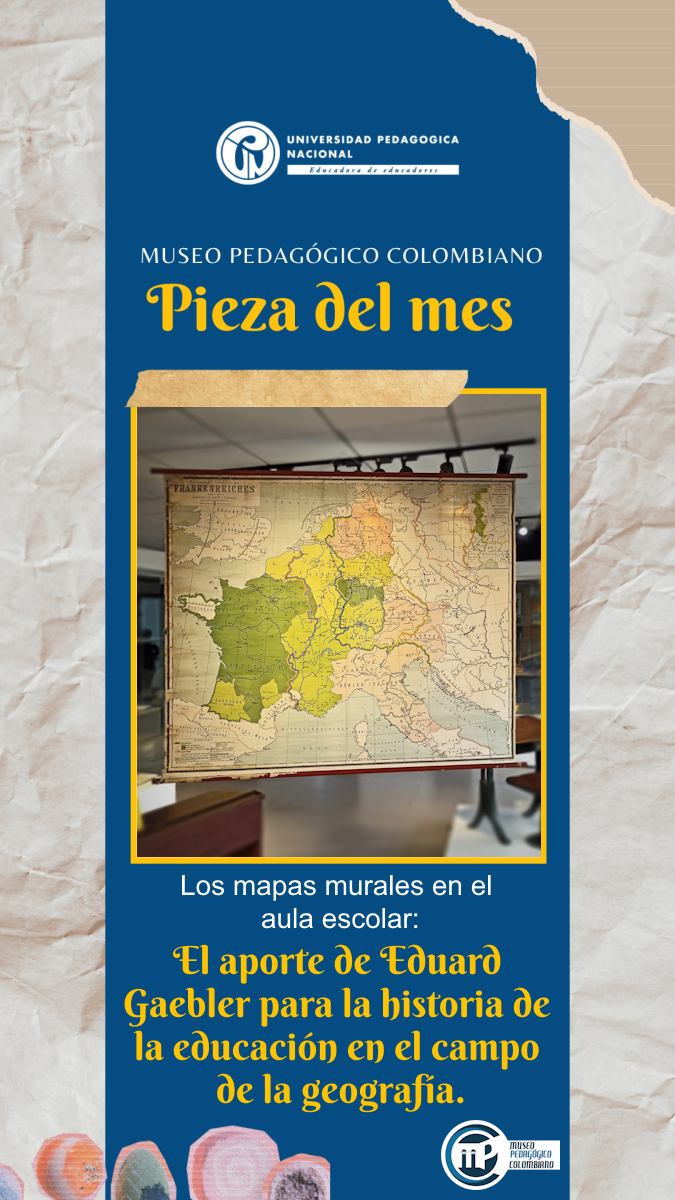

Para el presente mes hemos seleccionado una pieza ejemplar que consideramos de gran valor histórico y pedagógico. Este tipo de objetos ayudó a generaciones completas de estudiantes a facilitar la comprensión del espacio, la ubicación de lugares, las relaciones de territorios y la distribución de sucesos geográficos. Se trata de un mapa enrollable, de origen alemán, titulado «Wandkarte zur Geschichte des FRANKENREICHES (481-911)». La palabra ‘Wandkarte’ se traduce como mapa de pared y el resto de la frase como sobre la historia del Imperio Franco (traducción realizada con Google). Esta pieza cartográfica fue editada por el Profesor Dr. Alfred Baldamus, quien aparece mencionado debajo del título del mapa con la mención «Bearbeitet von Prof. Dr. A. Baldamus», que posteriormente fue revisado en la sexta edición por el Dr. Otto Berthold.

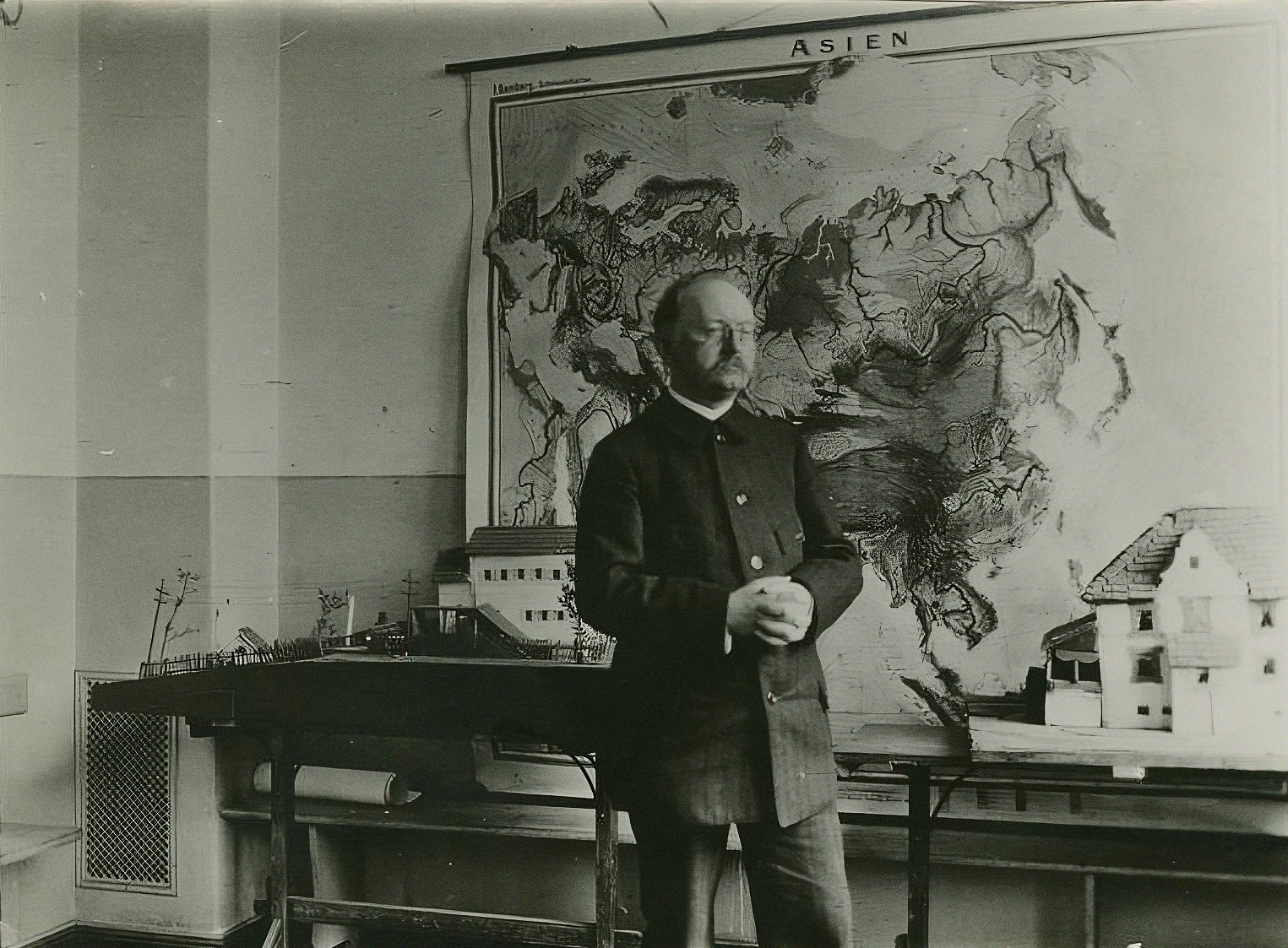

A propósito, el Dr. Berthold (1859–1933), fue un gran intelectual de la pedagogía gracias a sus aportes al campo educativo alemán, especialmente en relación con la educación infantil. Fue tal el impacto de sus de sus ideas que, en 1902, el Ministerio de Cultura prusiano reconoció su trabajo y lo convocó a Berlín para contribuir con su pensamiento a la pedagogía reformista del momento. Incluso, a partir de sus ideas políticas y experiencias pedagógicas llegó a publicar distintas obras, como: Ratschläge für den häuslichen Unterricht (Consejos para la educación en casa) de 1901; Deutsche Erziehung und Hauslehrerbestrebungen: Ein Reformprogramm (Esfuerzos de educación y tutoría alemanes: un programa de reforma) de 1907; y Geistiger Verkehr mit Schülern im Gesamtunterricht, Unterrichtsprotokolle (Comunicación intelectual con los estudiantes en el aula, minutos de lección) de 1907.

Dichas obras están relacionadas, con la fundación en 1906 de una escuela en Berlin-Lichterfeld dedicada al apoyo escolar a domicilio. Igualmente, publicó otros textos como: Der Gesamtunterricht (La enseñanza en general) de 1907; Die Reformation der Schule (La reforma de la escuela), Familien-reform zum heil der Eltern, der Kinder und des Volkes (Reforma familiar en beneficio de los padres, los hijos y el pueblo) ambos de 1912; Volksorganische Einrichtungen der Zukunftsschule (Instituciones orgánicas populares de la escuela del futuro) de 1914; entre otros, que dan cuenta de su pensamiento relacionados con la pedagogía reformista. Las reflexiones de Berthold reflejaban los desafíos de la época (como la guerra y la crisis económica), pero siempre desde una visión de renovación pedagógica (Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, s.f.).

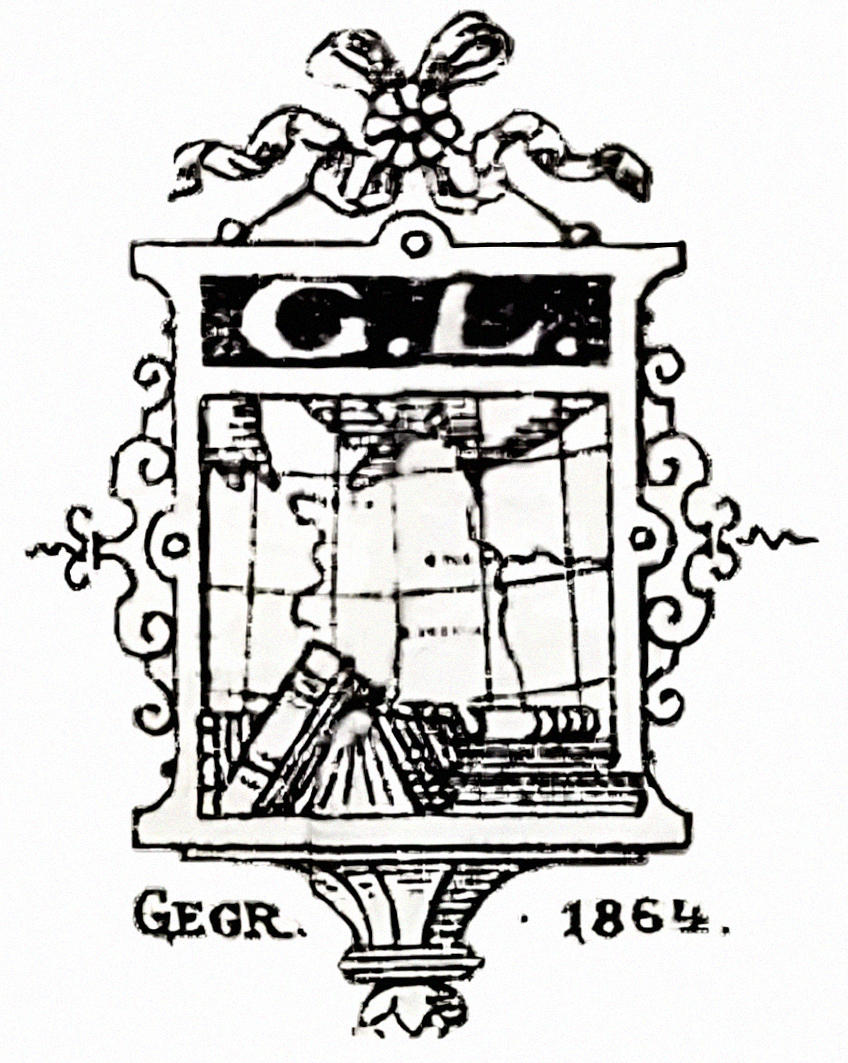

Este ‘Wandkarte’ o mapa, tal como aparece detallado en la esquina inferior de la pieza, fue publicado por la editorial Georg Lang y Hilmar Klasing & Co., «que publicó numerosos materiales didácticos» (Serrano y López, 2022, pág. 566). Y fue producido por el Instituto Geográfico de Eduard Gaebler en Leipzig, una institución cartográfica alemana fundada en 1879 por Eduard Gaebler (1842–1911), a quien reseñaremos más adelante. A su vez, el emblema editorial data de 1864, lo que nos permite afirmar que esta pieza cartográfica alemana data de la segunda mitad del siglo XIX.

Además, por sus grandes dimensiones podemos determinar que se diseñó con el objetivo de facilitar una visualización más sencilla para una mayor cantidad de estudiantes en las aulas escolares. De acuerdo con Henniges (2017), al tratarse de un objeto de origen alemán, estos eran «estructurados [bajo los conceptos de] Erdteile (continentes), Länder (regiones) y Landschaften (paisajes)» (pág. 45).

Como ya lo mencionamos, posiblemente este mapa fue elaborado entre la segunda mitad y finales del siglo XIX, periodo en el que «Leipzig se convirtió, junto a Berlín, en sede de muchos fabricantes de mapas líderes» (Henniges, 2017, pág. 58). Particularidad que dio como resultado que Leipzig fuese una ciudad donde funcionaron distintas casas editoriales, situándola como uno de los centros líderes de producción (Henniges, 2017). Sin duda, dicho reconocimiento fue posible gracias al trabajo de Eduard Gaebler, personaje renombrado en exposiciones internacionales por sus colaboraciones con instituciones académicas que lo posicionaron como un referente en el ámbito de la geografía, la cartografía y la publicación de altas escolares; incluso en 1882 fue propietario de su propio instituto geográfico-artístico. Estudios como el de Serrano y López (2022) subrayan que Europa fue un gran centro cartográfico, pues los análisis de las casas cartográficas revelan la superioridad de las editoriales europeas.

Durante este siglo funcionaron en Europa una variedad de casas editoriales que producían mapas de pared escolares y por supuesto, se desarrolló una fuerte competencia cartográfica y económica, como afirma Henniges (2017). En este sentido, antes de 1900, existieron varias casas editoriales alemanas[1] que competían por el negocio, incluyendo a Georg Lang en Leipzig, establecida en 1864. Más tarde, a inicios del siglo XX, esa misma editorial se convertiría en Hilmar Klasing & Co. (Henniges, 2017). Característica que se evidencia en nuestra pieza, ya que, aparecen estos dos nombres líneas abajo del título, es decir, probablemente este mapa fue producido cuando se estaba gestando el cambio de nombre.

[1] Entre las casas editoriales alemanas están: Carl Flemming (establecida en 1790), Georg Westermann (establecida en 1838), H. Wagner & E. Debes (establecida en 1835), Dietrich Reimer (establecida en 1845), entre otras (Henniges, 2017).

En relación con ello, fue relevante el trabajo de los institutos geográficos de la época. Como ya lo referenciamos, el mapa de nuestra colección fue producto de las publicaciones del Instituto Geográfico de Eduard Gaebler. Instituto que representó un hito importante en la Alemania del siglo XIX pues fue referencia directa a la especialización en la producción cartográfica con fines educativos. Cabe mencionar que su fundador Eduard Gaebler fue un cartógrafo, litógrafo y editor alemán quien, al igual que Berthold Otto, contribuyó a la educación en Alemania, dado a que «fue un destacado editor de mapas murales escolares» (Henniges, 2017, pág. 48).

Un ejemplo, es el mapa titulado Deutschland (Alemania), producido por Gaebler, que cuenta con unas dimensiones de 191 x 158.5 cm, y fue fechado alrededor de 1939 (Henniges, 2017).

Como indica Gabler (2008), Eduard Gaebler implementó un método denominado Pantatypie (Pantatipo), mediante el que se fabricaban placas de impresión en relieve para producir largas reimpresiones de hojas de mapas.

En palabras de Gaebler:

«El pantatipo se caracteriza por las cuatro ventajas siguientes: Las láminas que producen son mucho más baratas que cualquier ilustración producida por cualquier otro método. Los pantatipos se pueden ejecutar más rápidamente que cualquier otro método de producción de ilustraciones; El pantatipo reproduce cada dibujo exactamente como es, por lo que no estropea ningún dibujo; el pantatipo transforma planchas existentes, ya sean de piedra, cobre, acero o zinc, en planchas en relieve adecuadas para la impresión tipográfica» (Petra Gabler, 2008, pág. 4)

Este método cartográfico permitía grandes producciones de mapas a un costo menor.

A partir del momento de fundación del instituto, la mayoría de los mapas fueron elaborados para la editorial de Georg Lang. Igualmente, el instituto produjo otros objetos del ámbito escolar como atlas y globos terráqueos. Como nos menciona Henniges (2017), algunos de los mapas murales fabricados por Eduard Gaebler medían en promedio 200 x 200 cm, así como el ejemplo anteriormente relacionado.

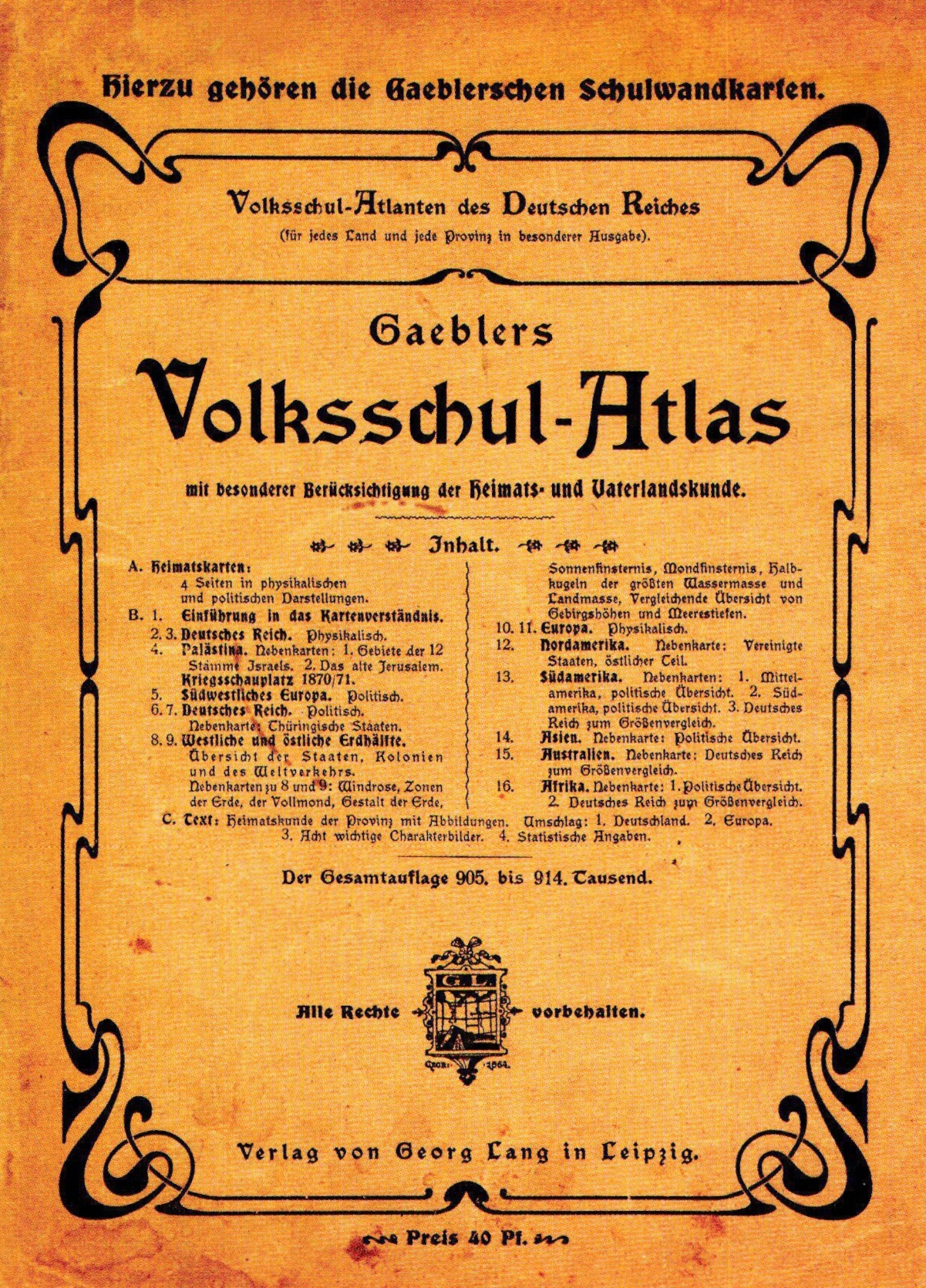

Como parte de aquellos elementos cartográficos producidos por el instituto, así como lo mencionamos encontramos los atlas, que eran colecciones sistemáticas de mapas publicados en formato libro, donde se presentaban distintos aspectos geográficos de un territorio. Un ejemplo fue el «Gaeblers Volksschul-Atlas» o Atlas de la Escuela Primaria (IMG 5), publicado originalmente en 1898, donde se detalla la colaboración con la editorial Georg Lang de Leipzig; de igual manera podemos apreciar el emblema editorial y las iniciales «G. L». Según Gabler (2008), “este fue el primer atlas escolar barato” (pág. 5).

Ahora bien, ¿Qué papel tienen los mapas murales en la enseñanza de la geografía y la historia?

Retomando a Henniges (2017), muchas escuelas de la época normalmente tenían una colección de mapas murales, entre estos estaba el mapamundi (que representaba toda la superficie terrestre), un mapa de Europa, un mapa de Alemania o Europa Central, un mapa de la región de origen y un mapa de Palestina o Tierra Santa. Estos mapas,

«se convirtieron en herramientas de enseñanza eficaces, principalmente mediante la generalización cartográfica, el uso de símbolos estandarizados y la coloración brillante de las áreas regionales. Las características clave de estos mapas eran la reducción de contenido y la simplificación, junto con una impactante impresión visual del terreno. La razón de estos criterios de diseño era que, a diferencia del atlas escolar, que se había desarrollado para uso individual, el mapa mural escolar debía servir para clases grupales presentadas desde el frente de la clase.»

(Henniges, 2017, pág. 45)

Así pues, la función principal de estas herramientas escolares era proporcionar una representación visual a mayor escala acerca de los procesos históricos, para que los estudiantes comprendieran las características geográficas y los acontecimientos de cierta época. En el caso específico de nuestra pieza, esta representa el Frankenreiches o Imperio Franco, y probablemente permitió visualizar el proceso de expansión territorial, la distribución del poder político o las rutas comerciales de aquel Estado de la Europa medieval.

En efecto, este mapa de pared del Imperio Franco es un valioso testimonio de los materiales de enseñanza para los rudimentos de la Geografía y la Historia universal; y, asimismo, prueba de las prácticas pedagógicas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En este sentido, así como adquiere valor histórico en sí mismo, la pieza revela algunas maneras en que se desarrolló la enseñanza de la historia en un determinado contexto, y evidentemente nos dice mucho con referencia al rigor científico y técnico con que se abordó la creación de diversos materiales didácticos utilizados en la escuela.

La preservación y difusión de este tipo de piezas cumple una función fundamental en nuestro museo: mantener viva aquella memoria de las prácticas del pasado y los objetos utilizados en las mismas, pero también tiene como propósito que los visitantes reflexionen sobre la evolución de los materiales didácticos y su influencia en la construcción del conocimiento en relación con sus experiencias educativas anteriores, actuales y las que vienen.

Para conocer el mapa mural de la historia del Imperio Franco; otros objetos en relación con la enseñanza de la geografía; otros implementos escolares de la historia, la memoria escolar, y la práctica educativa y pedagógica; la colección de juegos y juguetes; y, los archivos pertenecientes a los fondos documentales y bibliográficos, que salvaguardamos y exhibimos en el Museo Pedagógico Colombiano. Convocamos a la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional (estudiantes, egresados, investigadores, docentes, administrativos y miembros externos de la comunidad académica), colectivos pedagógicos y a todas las personas interesadas en apoyarnos y difundir nuestras labores, a visitarnos de lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m. en las instalaciones del Museo, ubicadas en Bogotá en la calle 72 N.º 11–86 (Edificio ‘E’) en el Centro Cultural ‘Paulo Freire’ de la Universidad Pedagógica Nacional.

Igualmente, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook: https://www.facebook.com/museopedagogicocolombiano/, Instagram: https://www.instagram.com/museopedagogicoupn/?hl=es, y a explorar nuestra página web: http://museopedagogico.pedagogica.edu.co/ para visualizar y compartir nuestros contenidos.

Palabras Clave: Enseñanza de la Geografía; Cartografía; Eduard Gaebler; Historia de la Cartografía en Alemania; Mapas Escolares; Atlas Geográficos; Implementos Escolares; Escuela; Didáctica; Museo Pedagógico Colombiano.

Autoría: Sergio Leonardo Linares Corzo – Estudiante del Programa en Pedagogía.

Revisión y corrección de estilo: Museo Pedagógico Colombiano.

Referencias:

DIGIPORTA. (s.f.). Portrait von Berthold Otto. Recuperado el 9 de mayo de 2025 de http://www.digiporta.net/index.php?id=903020790

Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen. (s.f.). Otto, Berthold. Recuperado el 9 de mayo de 2025 de https://kulturstiftung.org/biographien/otto-berthold-2

Serrano Gil, Ó., & López Requena, J. (2022). Historia y configuración del patrimonio cartográfico del IES Alfonso VIII de Cuenca. Historia y Memoria de la Educación, 15, 547-576. https://revistas.uned.es/index.php/HMe/article/view/28878/24540

Henniges, N. (2017). The Rolled World. German school wall maps and their publishers in the nineteenth and twentieth century. IMCOS Journal, 151, 45-53. https://www.imcos.org/wp-content/uploads/2017/12/IMCoS151_Winter2017_web.pdf

Gabler, P. (2008). Eduard Gaebler (1842-1911), der Verleger und seine Atlanten [Eduard Gaebler (1842-1911), el editor y sus atlas]. Cartographica Helvetica: Fachzeitschrift für Kartengeschichte, 37. https://doi.org/10.5169/seals-17140

Geographicus Rare Antique Maps. (s.f.). Gaebler, Friedrich Eduard. Recuperado el 9 de mayo de 2025 de https://geographicus.com/P/ctgy&Category_Code=gaeblereduard