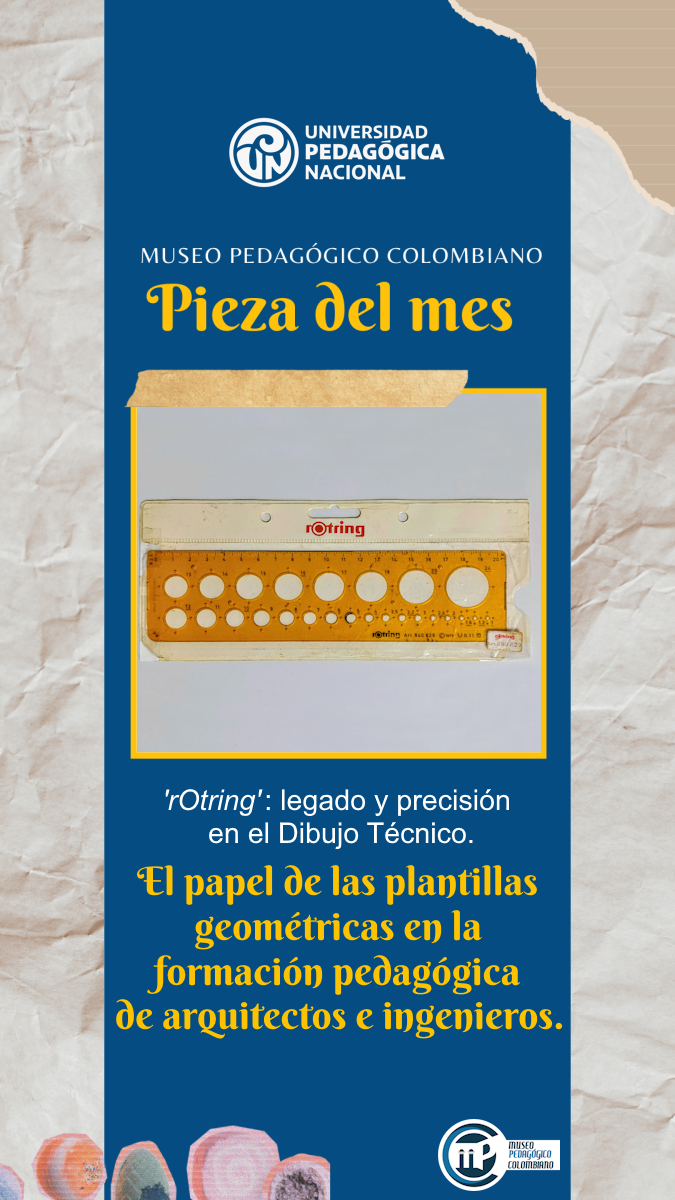

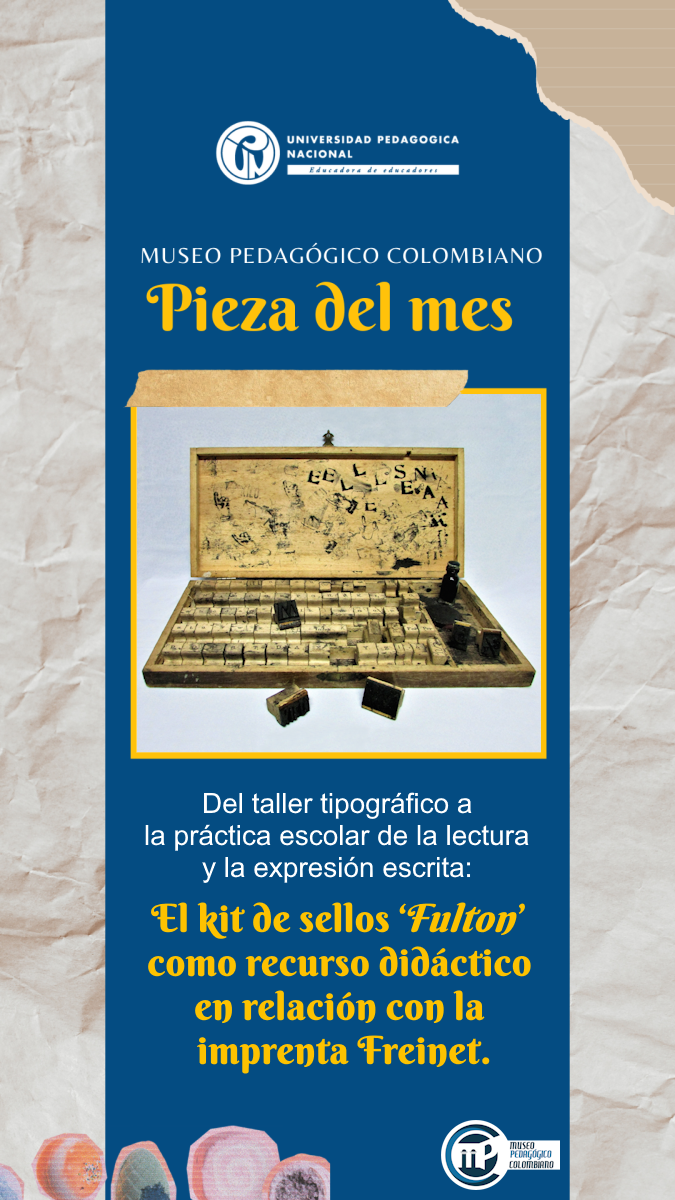

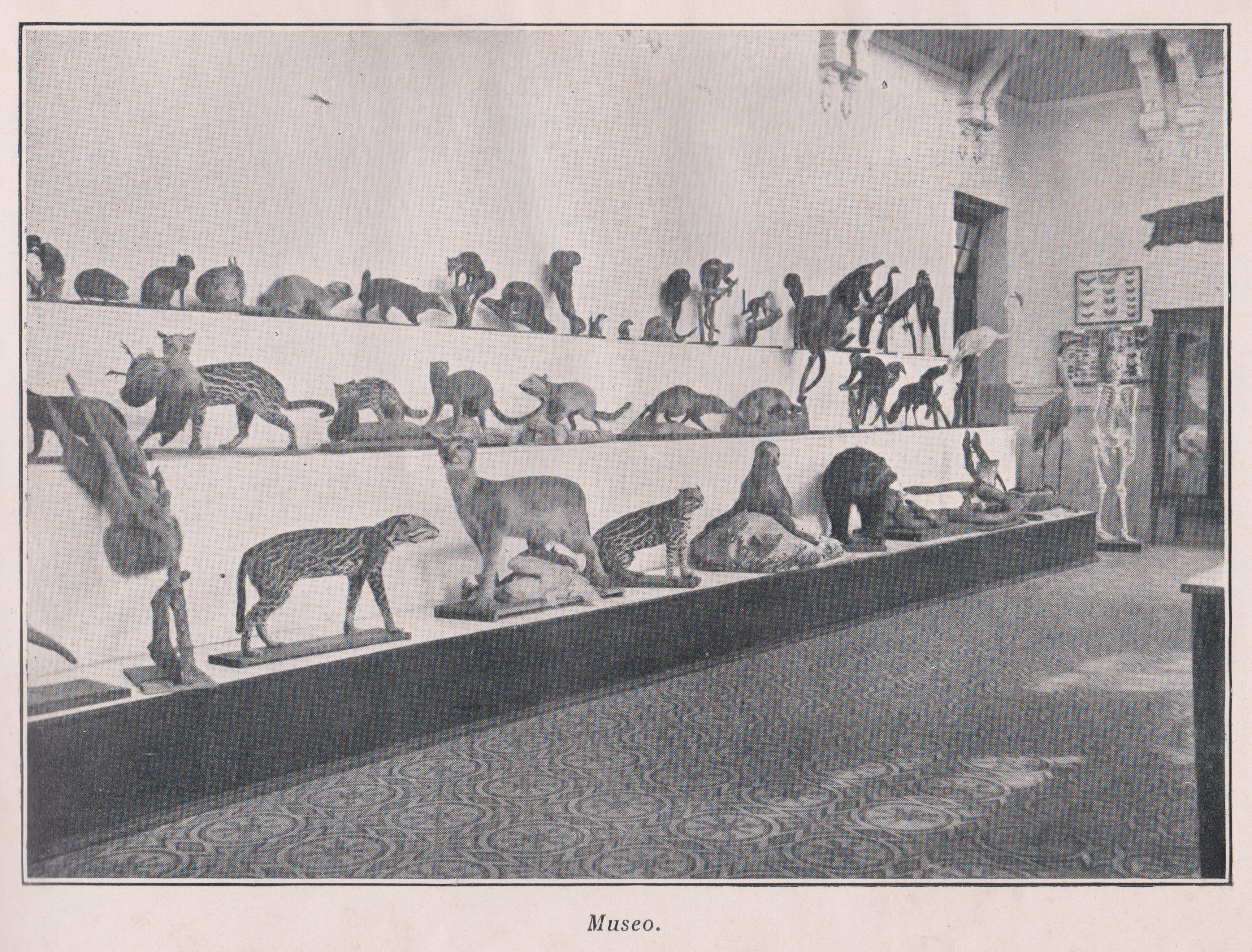

En virtud de su compromiso con la conservación, la investigación, la difusión de la memoria pedagógica, la historiografía de sus colecciones patrimoniales, y la identificación de la historia escolar del país, el Museo Pedagógico Colombiano reseñará, una de las nuevas piezas recibidas en donación. Consiste en una plantilla plástica para dibujar círculos, de la colección de implementos escolares para la enseñanza del dibujo técnico. Fabricada y comercializada a partir de 1979, por la empresa alemana de artefactos de ingeniería, arquitectura, arte y diseño ‘rOtring’, fundada en 1928 en la ciudad de Hamburgo, por el ingeniero y fabricante de dispositivos médicos, Wilhelm Riepe.

La cronología oficial presentada en el sitio web oficial de la compañía, destaca que, los ideales para su nacimiento, están inspirados en el seno de la vanguardia estética para el arte y el diseño industrial, promulgados por Walter Gropius, con la fundación en 1919, de la emblemática escuela alemana para la educación experimental en oficios manuales, artesanía, artes, diseño y arquitectura, conocida como la ‘Bauhaus’. De acuerdo con rOtring (2025):

La Escuela de Arte y Diseño Bauhaus promovió la unificación del arte con la artesanía, adoptando nuevas tecnologías para la producción en masa. Posiblemente la Bauhaus es la escuela de diseño más célebre de la historia, y sus pensadores sintieron que el mundo necesitaba un replanteamiento crítico y fundamental, basado en la incorporación del arte a la industria. La calidad del diseño se definió por el minimalismo y la sencillez; este pensamiento y enfoque estético del diseño tuvo una enorme influencia en el diseño de rOtring. (traducción propia)

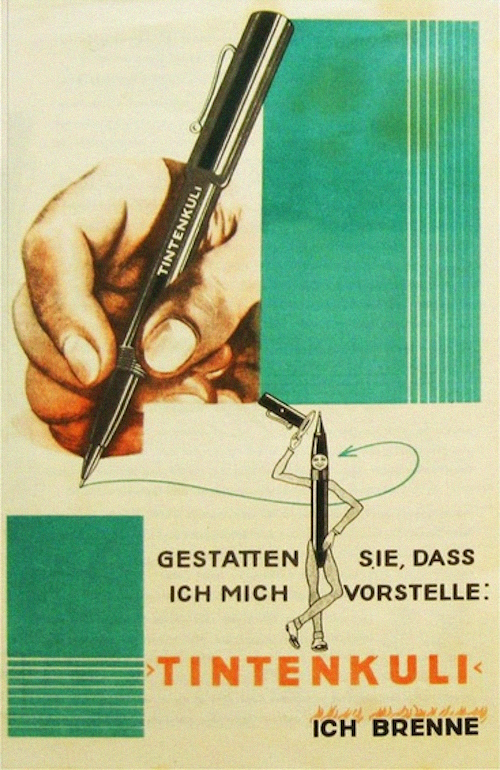

Wilhelm Riepe, luego de viajar a los Estados Unidos a finales de la década de 1920, observó un conjunto de plumas estilográficas (que ya habían sido patentadas en Canadá, Gran Bretaña y en Estados Unidos entre 1875 y 1876) y decidió producir unas similares en Europa, con la diferencia que, estas no llevarían plumín, sino una punta fina tubular rígida. De tal manera, en 1928, presentó el primer invento de ‘rOtring’, conocido como ‘Tintenkuli’ o ‘Tiku’.

Sostiene Linares (2014), que:

Rápidamente el ‘Tintenkuli’ se convirtió en una herramienta cotidiana, sinónimo de una escritura fácil. Gran parte de su producción se destinó al ejército y en poco tiempo pasó a ser el sistema preferido por los soldados alemanes. El primer modelo fue fabricado totalmente en plástico negro, cargándose todavía con cuentagotas; pero rápidamente evolucionó al sistema de palanca inventado por Walter A. Sheaffer en 1908, más común y mejor desarrollado para la época. (p. 249-250)

En este contexto, el certificado expedido en 1931 por la Oficina de Patentes del Reich (‘Reichspatentamt’), concedió a la empresa su primera licencia comercial para una “pluma estilográfica con tubo y punta de escritura”. Se destaca del registro original, el nombre de la compañía, inscrito como ‘Tintenkuli Handels–GmbH’; denominación que, cambiaría a ‘Riepe Werke–GmbH’ en 1936. Sin embargo, a mediados del siglo XX, la sociedad comercial retomaría el primer logotipo diseñado, y de manera oficial, a partir de 1961, todos los productos son conocidos por llevar el símbolo de ‘rOtring’.

Según la web de rOtring, sobresalen otros acontecimientos importantes en relación con su historia, entre ellos: La exportación de la pluma ‘Tintenkuli’ a 34 países, con lo que se convirtió en el instrumento de escritura predilecto durante la década de 1930. Así, entre 1932 y 1940, se consolidó la expansión global de sus productos creativos. Sin embargo, en 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la planta de ‘Riepe-Werk’ estaba prácticamente destruida, y con la muerte de Wilhelm Riepe, su hijo Helmut se uniría a la empresa.

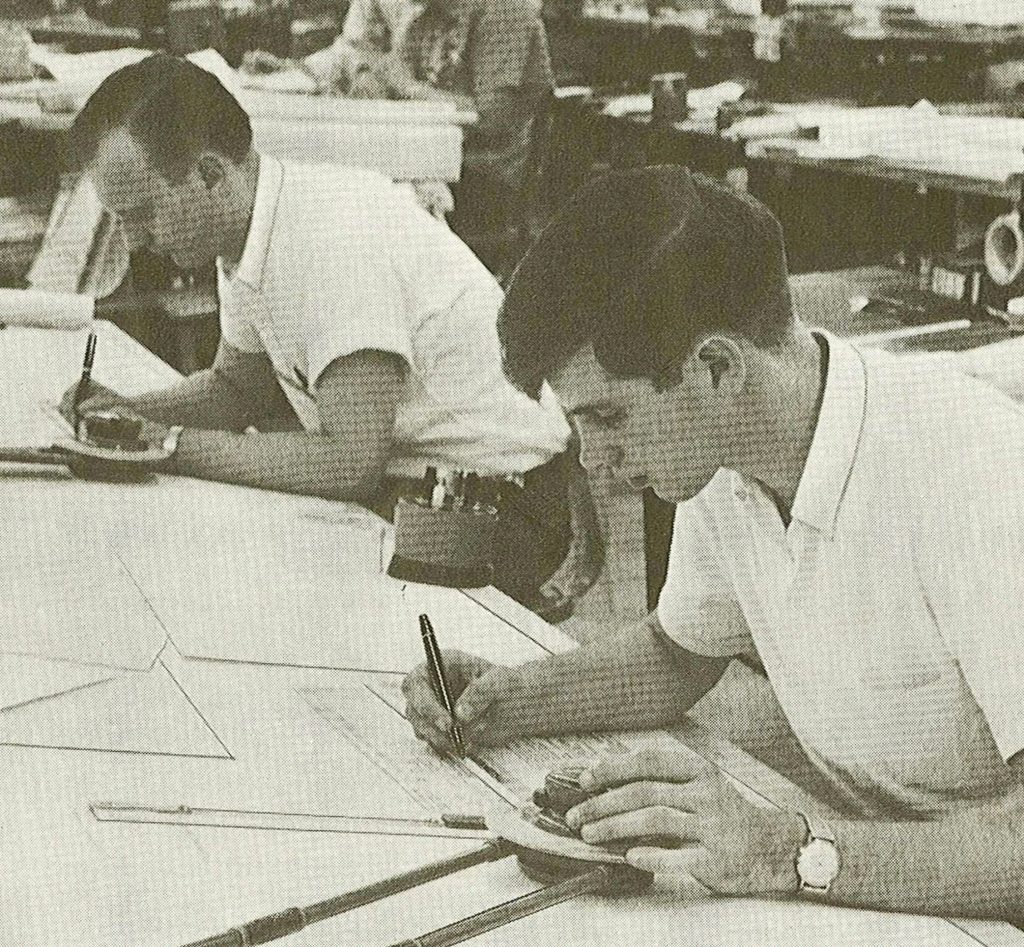

Entonces, bajo una nueva dirección, la siguiente década representó la reconstrucción de la compañía. De esta manera, en 1953, desarrollaron el rapidógrafo ‘rOtring’, herramienta que simplificó las labores en el dibujo técnico. Este artefacto (también conocido como estilógrafo) era fabricado con diferentes grosores de punta, y se posicionó como el prototipo de pluma favorita entre dibujantes y arquitectos. Luego, en 1955, se trasladaron a una nueva fábrica para expandir la producción; y con el lanzamiento de nuevos artículos, entre ellos, el ‘Variant’ y el ‘Varioscript’, lanzaron su segunda generación de bolígrafos técnicos.

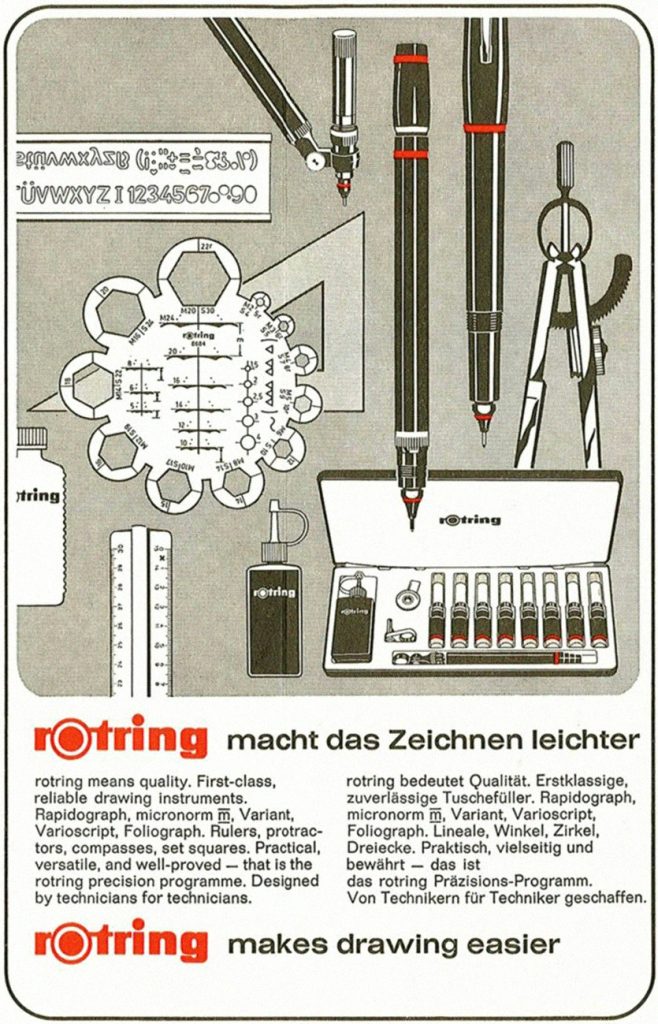

Como se indicó, a inicios de los años 60, adoptaron el nombre por el que son conocidos mundialmente. Y, a finales de la misma década, en 1967, presentaron el primer ‘set de dibujo rOtring’. Un juego de implementos geométricos que incluía: compás; regla, escuadra, escala de medición; plantilla para rotulación; plantilla para hidráulica; plantilla de círculos, elipses, cuadrados, rectángulos, triángulos, hexágonos, u otros polígonos regulares; rapidógrafos, cartuchos de repuesto, tinta; entre otras herramientas prácticas, para la fundamentación disciplinar en geometría descriptiva, y la formación técnica del arquitecto. Desde ese momento, aparecieron los primeros modelos de instrumentos de dibujo, en el que se clasifica nuestra pieza del mes. Como resultado, rOtring jugó un papel importante en el establecimiento de estándares para los implementos del dibujo técnico.

Bajo esta misma línea comercial, en 1972, lanzaron las ‘rOtring rapid’, una serie de tableros portátiles de dibujo en formato A3 y A4; posteriormente, en 1976, presentaron la primera mesa de dibujo de la marca; y tres años después, introdujeron el ‘rOtring Tikky’, el primer portaminas mecánico de precisión para dibujos en lápiz con mina fina. Durante esta misma década, establecieron nuevas sucursales en otros territorios europeos, y exportaron sus creaciones a más de 120 países de todo el mundo.

A mediados de la década de 1980, la empresa estrenó el ‘rOtring ArtPen’, una pluma estilográfica para caligrafía; y en 1989, incursionaron en el mercado de los instrumentos de escritura y dibujo de alta gama, con la ‘Serie 600’, diseñada con un cuerpo hexagonal para evitar que rodara sobre la mesa de dibujo. Entre tanto, para finales de los años 90’s, ‘rOtring’ fue adquirida por la compañía estadounidense de productos gráficos ‘Sanford’. Y en 2014, se creó el Instituto rOtring (The rOtring Institute), un espacio creativo y de formación para la comunidad del diseño.

En la actualidad, ‘rOtring’ continúa con la producción de plumas estilográficas, bolígrafos, rapidógrafos, lápices mecánicos, portaminas de precisión, series de lujo, entre otros implementos, que han incluido innovaciones tecnológicas y de diseño; posicionándose como una de las marcas más reconocidas para la escritura, el dibujo técnico y la arquitectura, en hogares, escuelas y oficinas.

Referente a los antecedentes del dibujo técnico, se destaca que el más antiguo de su tipo es la representación esquemática de la planta de un templo, esculpida sobre una loseta de diorita datada en el 2150 a.C., que pertenece a un conjunto de 22 estatuas dedicadas al rey caldeo Gudea de Lagash. En esta representación del monarca y arquitecto sumerio, se encuentra el primer registro gráfico-documental, para un proyecto arquitectónico en la historia de la humanidad.

Además, en el tratado ‘De Architectura’, escrito en el siglo I a.C., Vitrubio afirmaba:

[…] el que quiera llamarse Architecto. Deberá, pues, ser ingenioso y aplicado. […] Será instruido en las Buenas Letras, diestro en el Dibuxo, habil en la Geometría, inteligente en la Óptica, instruido en la Aritmética, versado en la Historia, Filósofo, Médico, Jurisconsulto, y Astrólogo. […] Conviene que el Architecto sea Literato, para poder con escritos asegurar sus estudios en la memoria. Dibuxante, para trazar con elegancia las obras que se le ofrecieren. La Geometría auxilia mucho á la Architectura, principalmente por el uso de la regla y el compas, con lo qual más facilmente se describen las plantas de los edificios en los planos, se forman esquadras, se tiran nivelaciones y otras líneas […]” [sic]. (Vitrubio, ca. siglo I a.C. / 1787, p.3)

De acuerdo con lo citado, este antiguo registro, asociaba directamente el uso de instrumentos geométricos con el dibujo arquitectónico, y consideraba al arquitecto como un profesional diestro con el lápiz y con conocimientos técnicos de dibujo, y otras áreas. De manera que, debía estar en capacidad de preparar con facilidad, rapidez y exactitud, los bocetos y planos, requeridos para representar las formas, volúmenes, diseños y detalles de las obras que le propusieran construir.

En este orden de ideas, Rojas-Sola, J. I.; Fernández-Sora, A.; Serrano-Tierz, A., & Hernández-Díaz, D. (2011) señalan los siguientes acontecimientos a considerar, acerca de la historia del dibujo técnico:

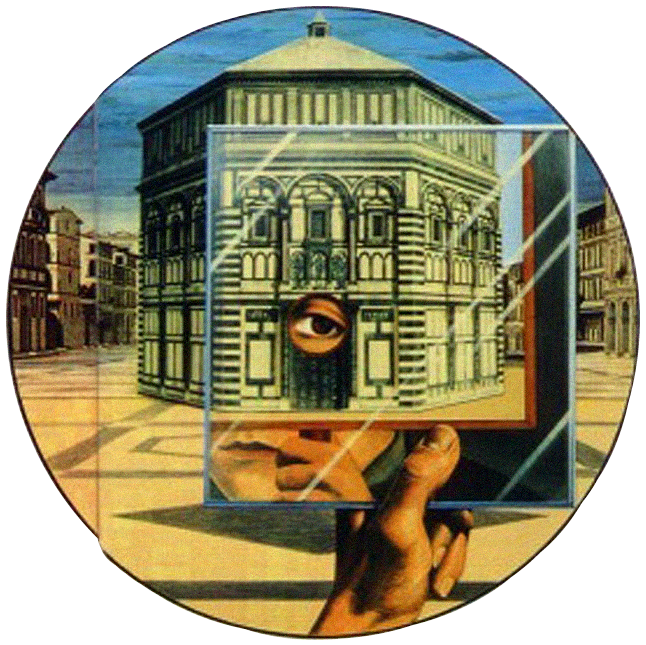

En la Baja Edad Media (siglo XIV) “[…] el dibujo adquiere gran relevancia en la construcción de catedrales o para la construcción de maquinaria, apareciendo también […] la primera aproximación a la perspectiva central […]” (p. 19). Mientras que, en el Renacimiento, el escultor y arquitecto italiano Filippo Brunelleschi, mediante experimentos y observaciones técnicas, estéticas y artísticas, formuló en 1434 las leyes de la perspectiva cónica con puntos de fuga, una técnica de representación clave en la pintura renacentista. Este sistema gráfico, basado en la proyección de cuerpos tridimensionales sobre una superficie bidimensional, simula la profundidad y el volumen al asemejarse a la visión humana. En consecuencia, la perspectiva cónica (o lineal) representa los objetos con una similitud notable a la realidad, y recibió:

[…] su primera formulación científica en el tratado Della Pictura Libri Tre, de Leone Battista Alberti (1404-1472), publicado en 1436. Alberto Durero (1471-1528) y Leonardo da Vinci (1452-1519) en su Tratado de la Pintura (1498) hicieron muy notables contribuciones al desarrollo de la perspectiva, aunque en un plano más práctico. Perspectiva viene del latín, de ‘perspicere’, que significa ‘ver a través’ […]. (Rojas-Sola, J. I.; Fernández-Sora, A.; Serrano-Tierz, A., & Hernández-Díaz, D., 2011, p. 19)

Posteriormente, en 1619, el filósofo racionalista francés, René Descartes, introducía la Geometría Analítica fundamentada en los planos cartesianos. Y, a finales del siglo XVIII, el matemático francés Gaspard Monge, con base en sus labores como instructor en la Escuela de ingeniería militar de Mezières, retomaría otros postulados geométricos, con los que, desarrolló nuevos métodos de proyección y representación de objetos tridimensionales. De esta forma, se sistematizó la Geometría Descriptiva en 1795, como:

[…] la ciencia que se encarga de representar cuerpos mediante proyecciones y para ello, establece los sistemas de representación. La generalización de este tipo de estudios condujo más tarde a la geometría afín. Es en esta época cuando se produce el desarrollo real de los sistemas de representación más utilizados en ingeniería, como el sistema diédrico o de Monge, el sistema de planos acotados o sistema acotado y el sistema axonométrico. El sistema cónico presenta una mayor aplicación en el entorno artístico o arquitectónico […]. (Rojas-Sola, J. I.; Fernández-Sora, A.; Serrano-Tierz, A., & Hernández-Díaz, D., 2011, p. 20)

Para el siglo XX, predominó la necesidad de unificar y estandarizar el lenguaje técnico, por ello, se fundó la Organización Internacional de Normalización (ISO) en 1947, para desarrollar y publicar normas internacionales que garanticen la calidad, seguridad y eficiencia de productos, servicios y sistemas en todo el mundo. Como afirma Sierra (2023) “Con respecto a las normativas para el dibujo, ISO ha publicado normas sobre los tipos y dimensiones del papel, rotulación, márgenes, tipos de líneas, cotas, todo dependiendo del área profesional donde se utilicen” (p. 6).

Aunque, el uso de programas informáticos para el dibujo digital de planimetría o la recreación de imágenes en tercera dimensión, es masivo en la actualidad. Los conceptos de la geometría descriptiva, continúan aplicándose en el dibujo arquitectónico, debido a que, es el lenguaje técnico estandarizado para la representación gráfica y visual de proyectos de diseño industrial, ingeniería o arquitectura. Además, este sistema de comunicación de ideas, estilos y conceptos —con dibujos, símbolos gráficos, convenciones, detalles constructivos y dimensiones— sirve como registro documental y gráfico de cualquier obra.

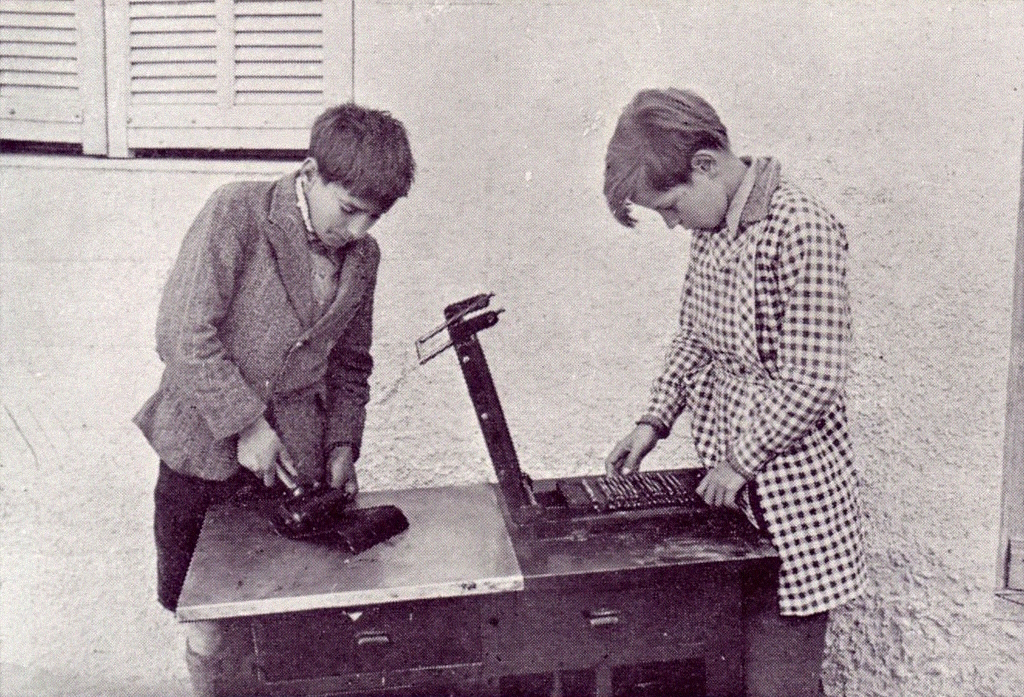

Ahora bien, las plantillas de dibujo técnico, son artefactos clave para la elaboración de planos. Se usan para proyectos constructivos, máquinas y proyecciones isométricas, entre otras aplicaciones donde este tipo de dibujo sea un lenguaje común. Estas se utilizan para trazar curvas, elipses o círculos; rotular símbolos o textos con diferentes tamaños de letra; repetir rápidamente las circunferencias de un radio específico; o tomar medidas, dado que tienen una escala graduada con números en milímetros y centímetros.

Si bien forman parte del kit básico para el desarrollo práctico del dibujo a mano en las disciplinas referidas, su papel en la escuela es potente. A través de ellas, el estudiante adquiere aptitudes en la representación gráfica de cuerpos y proyectos, genera nociones de espacialidad y escala, y desarrolla habilidades que van más allá del simple uso de herramientas de dibujo. Con estos conocimientos, los estudiantes adquieren competencias para interpretar eficazmente objetos y espacios del entorno real. Estas incluyen destrezas como la visualización espacial, la observación crítica, la precisión, la proporción, la intuición, la creatividad y la resolución de problemas.

Por otra parte, la información inscrita sobre el cuerpo de la regleta, permite identificar el número de referencia (Art. 840 626), el país de producción y el año de fabricación. Igualmente, se distinguen datos como: la medida del diámetro de cada uno de los círculos; el calibre exacto de la punta del rapidógrafo para trazos definidos; y unas pequeñas marcas alrededor de cada circunferencia, que indican los ejes perpendiculares (eje X – eje Y) para ubicar cada figura con precisión.

En conclusión, estos implementos son parte de la memoria material de la enseñanza de la geometría descriptiva y el dibujo arquitectónico. De hecho, su uso no se limitó a los niveles de educación superior en arquitectura, diseño gráfico, diseño industrial o ingeniería. Los planes de estudios determinados por el Ministerio de Educación Nacional (entre 1959 y 1962) para el ‘Bachillerato Técnico Industrial y Comercial’, así como los programas de formación tecnológica para delineantes técnicos, incluían varios niveles de preparación en dibujo especializado, geométrico y arquitectónico para las áreas de matemáticas y educación estética, que cualificaban a los estudiantes hacia el desempeño laboral en el sector productivo y de servicios.

El Museo Pedagógico Colombiano, salvaguarda y exhibe un amplio acervo cultural en relación con la historia, la memoria, y las prácticas educativas y pedagógicas. Entre sus colecciones, se pueden encontrar la plantilla de círculos ‘rOtring’, otros implementos de dibujo y geometría, objetos de otras disciplinas escolares, material Montessori, juegos y juguetes, manuales y textos escolares, y archivos documentales y bibliográficos. Convocamos a la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional (estudiantes, egresados, investigadores, docentes y personal administrativo), a miembros de colectivos pedagógicos y a todas las personas interesadas en nuestras labores, a visitarnos en el Centro Cultural ‘Paulo Freire’ de la universidad, ubicado en Bogotá en la calle 72 N.º 11 – 86 (Edificio ‘E’).

Igualmente, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook: https://www.facebook.com/museopedagogicocolombiano/, Instagram: https://www.instagram.com/museopedagogicoupn/?hl=es, y a explorar nuestra página web: http://museopedagogico.pedagogica.edu.co/ para visualizar y compartir nuestros contenidos.

Palabras Clave: Rotring; Dibujo técnico; Dibujo arquitectónico; Arquitectura; Perspectiva cónica; Geometría descriptiva; Plantillas para dibujo; Enseñanza del dibujo; Plumas estilográficas; Museo Pedagógico Colombiano.

Referencias:

estilograficas.mforos.com. (7 de diciembre de 2014). Foro de estilográficas – rOtring 1928. https://estilograficas.mforos.com/1176624/11432816-rotring-1928/

expressionmundial.(23 de agosto de 2013). Historia del Dibujo Técnico. https://hechasexpresion.wordpress.com/2013/08/23/historia-del-dibujo-tecnico-2/

Linares García, F. (2014). Amigo Rotring: in memoriam. EGA Expresión Gráfica Arquitectónica, 19(23), 244–253. https://doi.org/10.4995/ega.2014.2187

Kubovy, M. (2003). Baptisterio de San Giovanni desde el lugar en el que lo representó Brunelleschi [Imagen]. De ‘The Psychology of Perspective and Renaissance Art’ (p. 28), Nueva York, Cambridge University Press.

Rojas-Sola, J. I.; Fernández-Sora, A.; Serrano-Tierz, A., & Hernández-Díaz, D. (2011). Una revisión histórica: Desde el dibujo en ingeniería hacia la ingeniería del diseño. Dyna, 78(167), 17-26.

Rotring. (2025). rOtring Museum [Sitio web]. Rotring. https://rotringmuseum.com/history.php

Rotring. (2025, 25 de agosto). rOtring Heritage [Sitio web]. Rotring. https://www.rotring.com/heritage.html

Sierra Mejía, M. (2023). Dibujo técnico arquitectónico Estándares básicos para proyectos académicos. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ingeniería y Arquitectura.

Simón Ruiz, A. (12 de septiembre de 2014). Rotring, las plumas de los arquitectos… y de los escolares. CincoDías. https://cincodias.elpais.com/

cincodias/2014/09/11/sentidos/1410462087_042375.html

Universidad Europea en Colombia. (21 de noviembre de 2024). ¿Qué es el dibujo arquitectónico y para qué se usa? Universidad Europea Colombia. https://colombia.universidadeuropea.com/blog/dibujo-tecnico-arquitectonico/

Vitruvio Polión, M. (1787). Los Diez Libros De Architectura (Traducidos del latín y comentados por Don Joseph Ortiz y Sanz, presbítero). Madrid, Imprenta Real. (Obra original publicada en el siglo I a.C.).