En este momento de nuestras vidas, para recurrir a la definición de una palabra, como, por ejemplo, «ataxia» u otra que resulte desconocida, solo tenemos que ingresar a la web de Google y escribir «¿Qué es ataxia?» o la palabra requerida, e inmediatamente, casi de forma instantánea, llegamos a una respuesta.

Aun con esta facilidad en el acceso a la información, olvidamos que, durante siglos, las definiciones, las etimologías[1] y el conocimiento del lenguaje en general, estuvo resguardado por una clase de libros donde no solo se compilaba palabras y sus significados, se comprendía su correcta ortografía, su pronunciación, la gramática de un idioma o ejemplos de uso en diferentes contextos, sino que, representaron mucho más. Nos referimos a los diccionarios, objetos que sin duda poseen un carácter cultural, pues reflejaban variedad de aspectos; como, los criterios para incluir o excluir ciertas palabras (especialmente aquellas que provenían de otros idiomas), o el modo para definir muchos conceptos en circunstancias específicas, en los que incluso se capturaron momentos históricos y perspectivas culturales particulares.

Además, al dar a conocer nuevos usos del lenguaje y adoptar términos de diferentes lenguas, estas obras evidenciaban influencias interculturales y procesos de contacto entre comunidades; aunque debemos precisar que muchos contenidos generalmente eran filtrados por decisiones editoriales. De esta forma, funcionaron como una herramienta que compilaba testimonios en relación con constantes cambios culturales y lingüísticos, por consiguiente, se consideran una construcción editorial de corte cultural, más que una representación universal del pensamiento colectivo; lo señalamos porque, al comparar diccionarios de diferentes lenguas, si bien en cada uno se organiza y se le da una categoría a la información de manera distinta, en ellos se refleja una perspectiva única de los hablantes y sus comunidades.

Al hablar de los diccionarios cabe indicar la técnica que define el trabajo de conformarlos, hacemos referencia a la ‘lexicografía’. De acuerdo con Johnson (1755, citado en Tarp, 2019), se trata del “arte y práctica de escribir diccionarios” (pág. 10). En este sentido, este arte de concebirlos no solo era cuestión de compilar palabras, se trataba más bien de una toma de decisiones metodológicas, culturales y lingüísticas, donde se dispone: qué colocar, cómo definirlo y la técnica en qué se presentará el conocimiento del lenguaje.

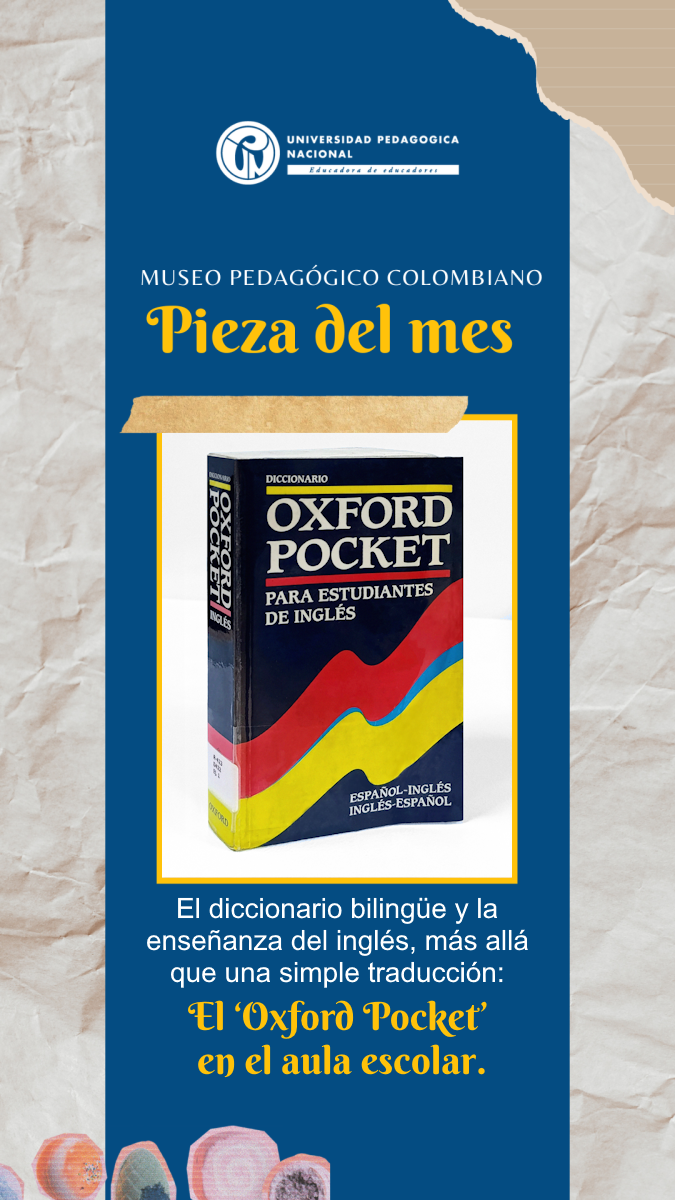

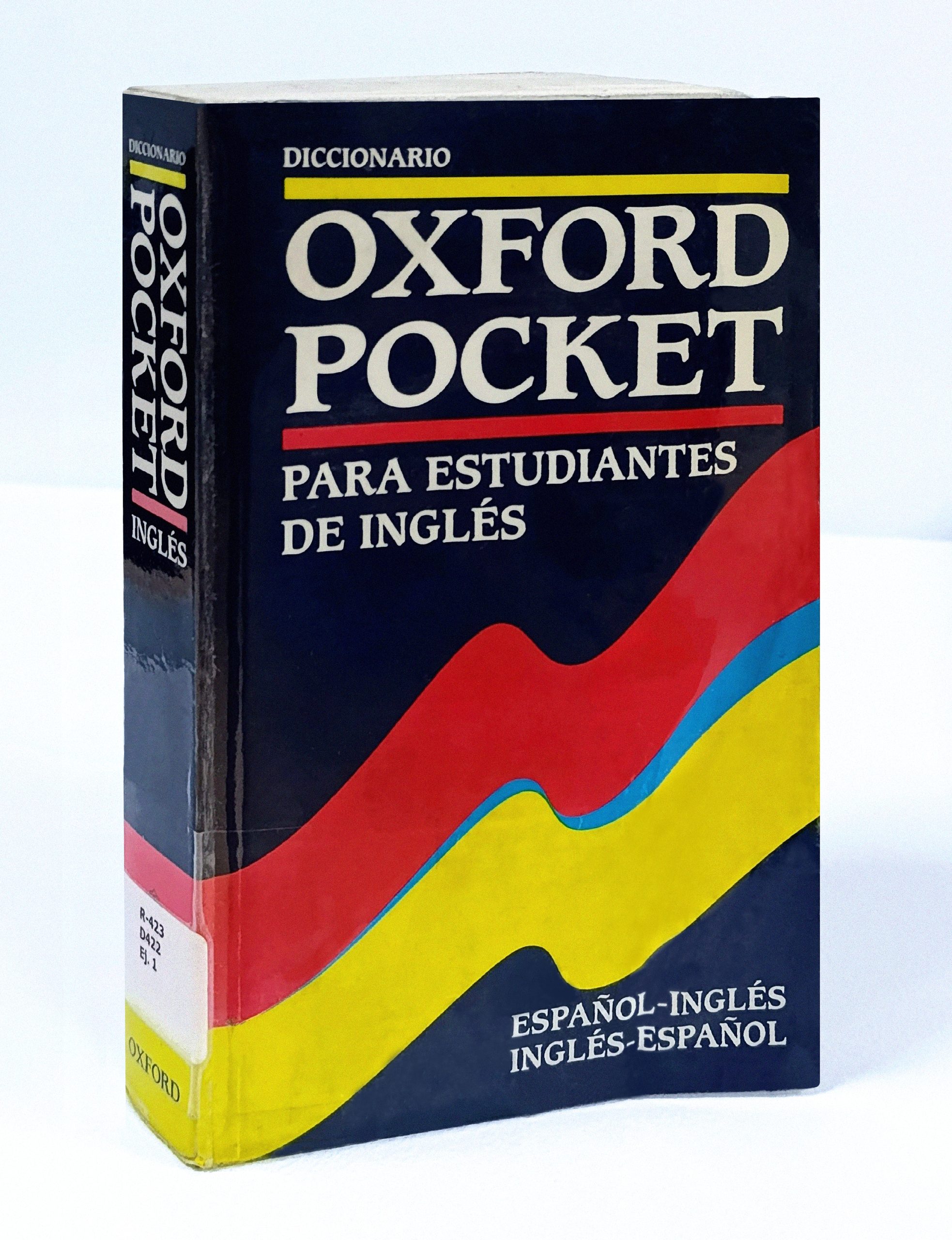

Lo mencionado, forma parte de los argumentos por los que seleccionamos una pieza que representa un momento valioso en la historia de la educación de las lenguas extranjeras en las escuelas del país. Se trata del ‘Diccionario Oxford Pocket para estudiantes de inglés’, edición español-inglés/inglés-español, publicado por la editorial Oxford University Press en 1996. Este ejemplar, pertenece a la colección de manuales y textos escolares del Museo Pedagógico Colombiano, y constituye un testimonio de las prácticas pedagógicas sobre la enseñanza de idiomas foráneos durante la última década del siglo XX y principios del XXI.

Para este caso, se trata de un diccionario bilingüe, por tanto, debemos contextualizar su importancia dentro de las tradiciones lexicográficas que lo anticiparon. La historia de los diccionarios en español ofrece una visión con relación a los métodos con que diferentes culturas abordaron la compilación y la organización del conocimiento de las lenguas, aclarando así, la complejidad cultural y metodológica que ya se ha referenciado.

La lexicografía española, relacionada con el idioma que hablamos en Hispanoamérica, comenzó por la necesidad práctica de traducir el ‘latín eclesiástico’, que “se había vuelto [incomprensible] para ciertos clérigos, como también lo era para los estudiantes, y para los feligreses” (Alvar Ezquerra, 1992, pág. 2). Los hitos instaurativos aparecieron a finales del siglo XV, con publicaciones como: el Universal vocabulario de Alfonso Fernández de Palencia (1490) y el Diccionario latino-español de Elio Antonio de Nebrija (1492). De hecho, personajes como Nebrija son cruciales, ya que fue “el primero en darnos un diccionario moderno. Su ‘Lexicon hoc est Dictionarium ex sermone latino in hispaniensem’ o ‘Diccionario latino-español’ marcó una renovación en lexicografía y la pauta que habrían de seguir en Occidente los autores de repertorios lexicográficos posteriores” (Alvar Ezquerra, 1992, pág. 5).

Otro de los primeros grandes diccionarios de una sola lengua lo escribió Sebastián de Covarrubias (1539–1613), quien publicó en 1611 el Tesoro de la lengua castellana o española. Considerada como “una de las llaves imprescindibles para todo el que quiera acercarse al conocimiento de la lengua y la cultura españolas de las décadas en torno al año 1611” (como se citó en Alvar Ezquerra, 1992, pág. 16); se le valora como la obra cumbre de la producción lexicográfica española del siglo XVII.

[1] El Pensamiento griego consideraba ‘la etimología’, como el conocimiento del ‘verdadero’ sentido de las palabras, para explicar la naturaleza de las cosas a través de la interpretación del lenguaje. La expresión hace referencia al estudio del origen de las palabras; las relaciones, formales y semánticas, que implican su procedencia con respecto a otras unidades lingüísticas más antiguas Fuente: https://www.redalyc.org/journal/5119/511954843007/html/

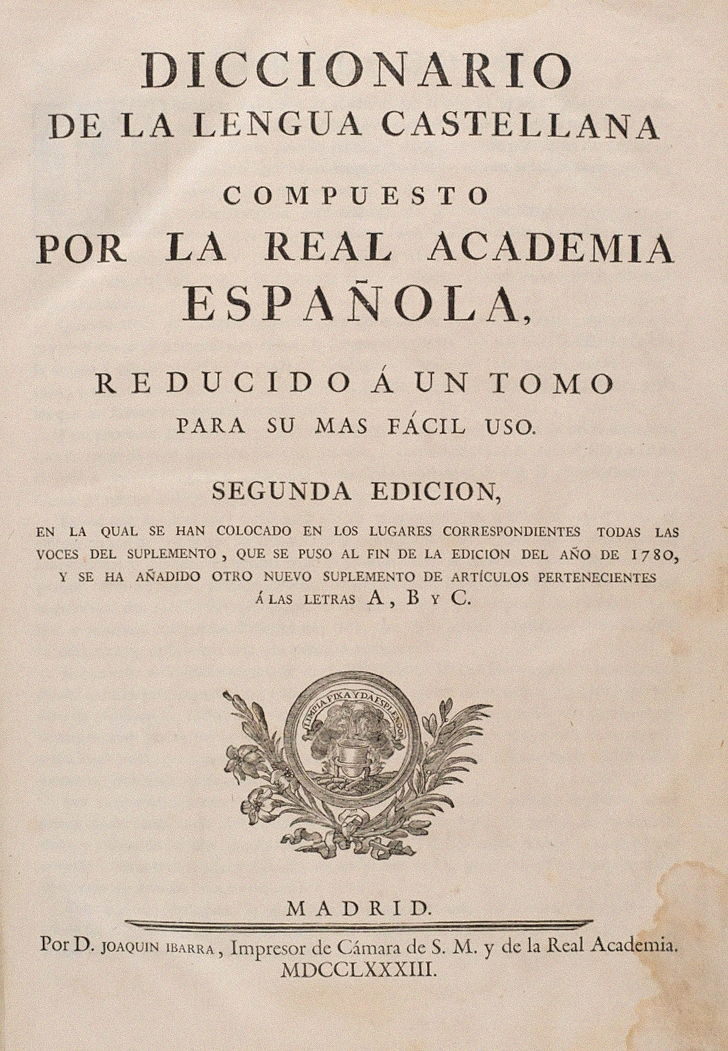

Conforme con esta reconstrucción histórica, el momento clave del proceso sucedió en el siglo XVIII, con el primer Diccionario de Autoridades publicado por la Real Academia Española entre 1726 y 1739, donde “cada voz iba autorizada por la cita de varios autores clásicos” (Alvar Ezquerra, 1992, pág. 18). Es más, la Academia demostró (en teoría) una notable apertura, en la medida en que incluyó “más de 1.400 dialectalismos o regionalismos” de sus 42.500 entradas (Alvar Ezquerra, 1992, pág. 18). La evolución de este trabajo posiblemente se dio ante la necesidad de hacer más accesible la obra; en este sentido, surgiría en 1780 la primera edición del Diccionario de la Lengua Castellana en un tomo, y luego la segunda edición en 1783, que consolidó el modelo de un diccionario académico que perduró durante varios siglos. Este paso representó un cambio paradigmático: de una obra erudita destinada a especialistas en el tema hacia un instrumento práctico “para su más fácil uso”, como se indicaba en la portada.

Posteriormente, en el siglo XIX, el gramático y editor español Vicente Salvá (1786–1849) fue pionero en la inclusión de americanismos, y estableció “las bases de lo que sería la lexicografía española del siglo XX: exactitud en el trabajo, extensión de la obra, admisión de voces de otras épocas, de diversos niveles de lengua, de variada procedencia geográfica” (Alvar Ezquerra, 1992, pág. 21).

Esta tradición de la lexicografía española, que cuenta con aproximadamente más de cinco siglos, confirma que, en efecto los diccionarios funcionaron como un testimonio escrito del cambio cultural y lingüístico, pues según se describió, muestran periodos de evolución desde los primeros glosarios hasta los modernos diccionarios. A pesar de que la lexicografía española se desarrolló principalmente en el ámbito monolingüe o de una sola lengua, el panorama evolucionó tras la expansión en el aprendizaje de algunas lenguas extranjeras en el siglo XX, que dio lugar a diccionarios bilingües especializados para la enseñanza.

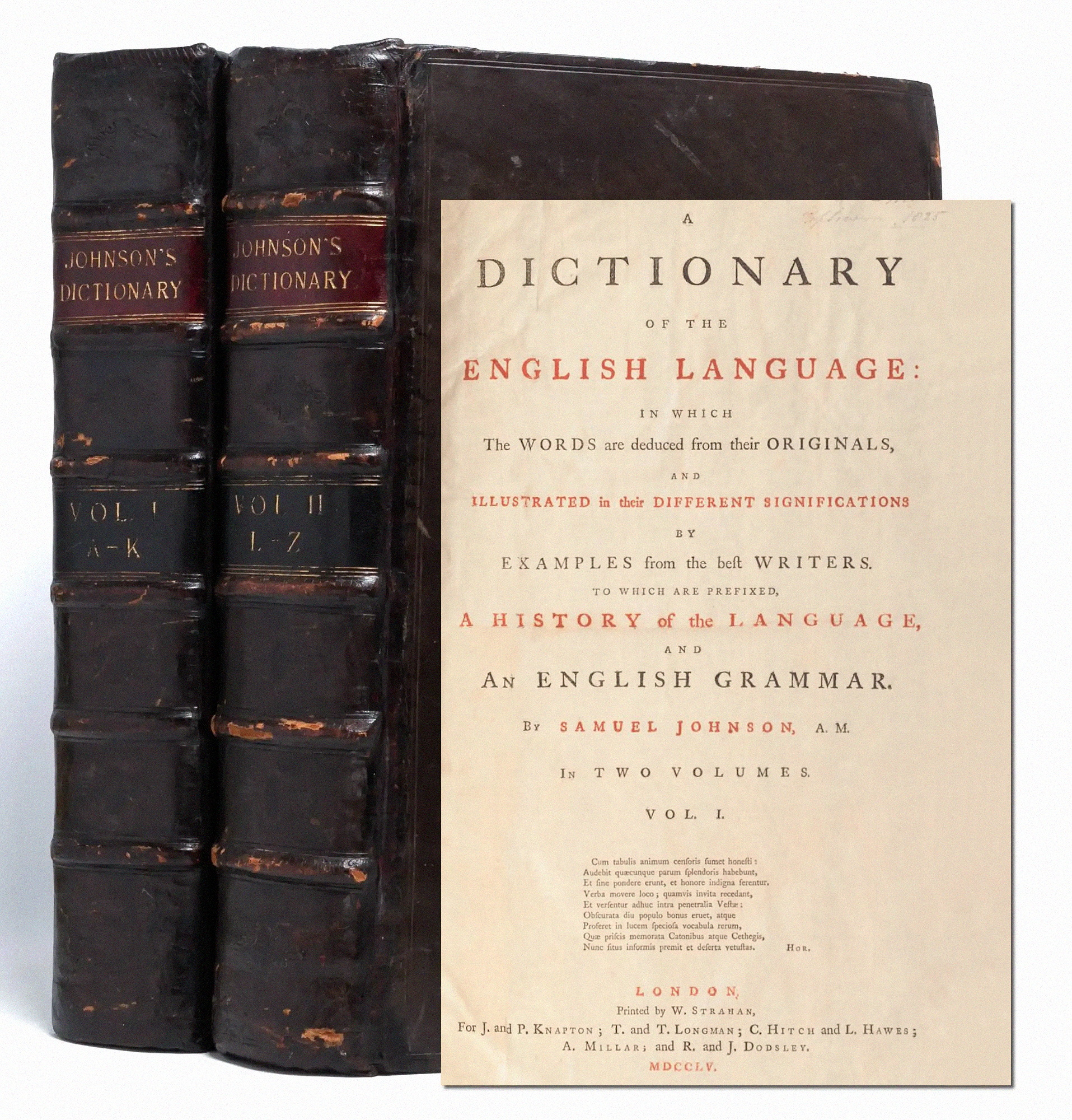

Dicha perspectiva histórica, permite relacionar los desarrollos en la tradición lexicográfica inglesa, en específico, a través de personajes que revolucionaron la forma más adecuada para redactar un diccionario en inglés. Uno de ellos fue Samuel Johnson (1709-1784), “poeta, satírico, crítico, lexicógrafo y conservador [obstinado]” (Adams, 2009, párr. 1) cuya obra titulada A Dictionary of the English Language (1755) marcó un antes y un después en la lexicografía a nivel mundial. Como señala Sidney Landau (2001, citado en Adams, 2009), “el diccionario de Johnson no se distingue por sus innovaciones… sino por la ejecución hábil y original de técnicas ya establecidas” (párr. 13).

La revolución de Johnson no se enfocó únicamente en aspectos técnicos, puesto que, fueron de orden conceptual. En este sentido, mientras los diccionarios del siglo XVII se trataban de “libros escolares compilados por maestros y tutores provinciales”, el de Johnson “fue el primer diccionario de inglés que claramente aspiraba a la distinción literaria, algo que ciertamente trascendía el ámbito escolar” (Adams, 2009, párr. 8). En consecuencia, su contribución “a la historia de la lexicografía inglesa fue concebir el diccionario, no como un accesorio de aula, sino como un tipo de obra literaria” (Adams, 2009, párr. 11), que incorporó más de 100 mil citas de autores de la época y de ámbitos del saber, que ilustraban el uso de las palabras; además, fue esencial para establecer una ortografía y gramática estándar del idioma inglés.

Presuntamente, la obra de Johnson también se estableció bajo el propósito conservador que caracterizaría a la lexicografía moderna. Como escribió, se proponía crear “un diccionario mediante el cual se pueda fijar la pronunciación de nuestra lengua y facilitar su adquisición; mediante el cual se pueda preservar su pureza, determinar su uso y prolongar su duración” (Adams, 2009, párr. 6). Esta postura, que buscaba regular y normalizar el uso del inglés, se podría comparar con la apertura hacia la diversidad de dialectos, que caracterizó las producciones de la Real Academia Española.

Sin embargo, la contribución más relevante del lexicógrafo inglés, probablemente, fue de carácter cultural, en la medida que “convenció a los lectores de que el cultivo perfecto de la mente humana requería un diccionario, preferiblemente su Diccionario, no solo como una obra de referencia, sino como un libro que valiera la pena leer” (Adams, 2009, párr. 11). De la misma manera, de acuerdo con algunos autores, Johnson fue el “primer experto en lenguas, el primero en asumir un papel público destacado en la crítica lingüística. Parafraseando a Lynch, definió el papel y el valor del diccionario: hizo que el diccionario importara” (Adams, 2009, párr. 19).

Esta relación abarcada entre las tradiciones lexicográficas española e inglesa, indica dos elementos: mientras la Academia Española optó por la inclusión y la diversidad desde sus orígenes; Samuel Johnson puso énfasis en la autoridad literaria y el rigor normativo, que sentó las bases que aún influyen sobre el lugar de los diccionarios en la sociedad. Por lo tanto, estas tradiciones lexicográficas convergieron en los diccionarios bilingües.

El Diccionario Oxford Pocket para estudiantes de inglés de nivel elemental a intermedio referenciado, representa dicha confluencia: por un lado, heredó la tradición inglesa del ‘prescriptivismo lingüístico’ de Johnson, que definía los criterios técnicos para establecer las reglas y normas en el uso correcto o incorrecto del lenguaje; y por el otro, su función pedagógica, lo acercó al espíritu inclusivo y práctico, que caracterizó a la lexicografía española desde la Academia.

De hecho, la cualidad de ‘pocket’ (‘de bolsillo’) se asocia con que “los lexicógrafos británicos tienen sus propias categorías: más breve, conciso, compacto, esencial, de bolsillo, pequeño, mini, etc.” (Béjoint, 2010, pág. 42), en virtud de ello, el aprendizaje de lenguas adquirió un propósito más funcional y directo. Así, los diccionarios dejaron de ser libros exclusivos del ámbito escolar y comenzaron a adaptarse a las necesidades de quienes los utilizaban en contextos de viaje o comercio, entonces, se redujo su tamaño para hacerlos más portables y manejables (Alvar Ezquerra, 1992). Una circunstancia similar sucedió cuando los computadores se hicieron portátiles.

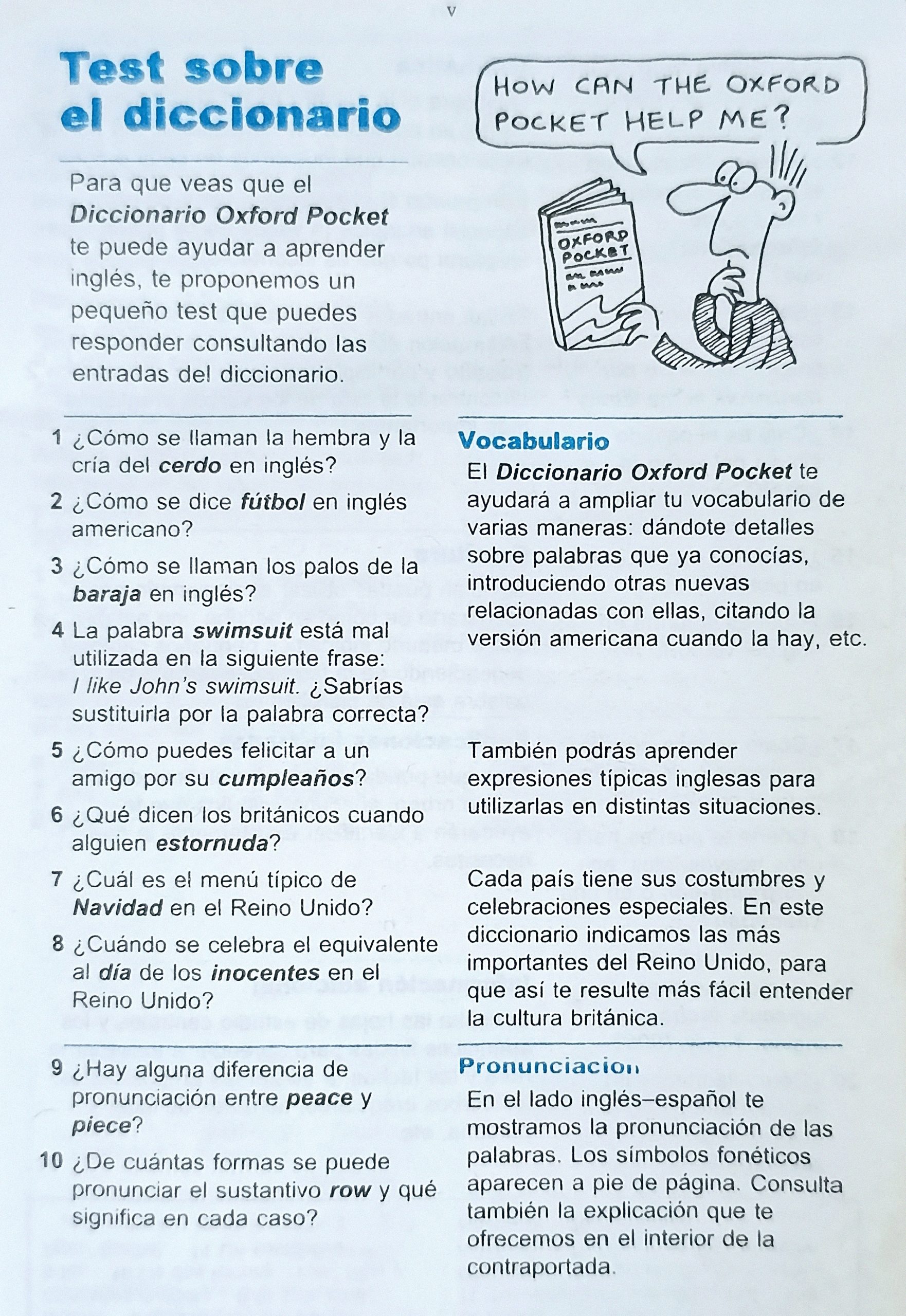

Por otra parte, en las primeras páginas del Oxford Pocket se encontraban instrucciones en relación con el uso del diccionario: la forma de encontrar la expresión que el estudiante requería; notas referentes a la gramática, la pronunciación, el acento; y ejemplos explicativos para el uso correcto de las palabras. Además, incluía un apartado exclusivo de hojas de estudio con ilustraciones y complementos, dirigidas al uso del inglés para situaciones cotidianas como podían ser el modo correcto de leer la hora, el estilo para la redacción de una carta, o detalles sobre las costumbres y la cultura británica; entre otros.

Sin duda, este diccionario ‘pocket’ de finales de siglo XX confirma que cada herramienta pedagógica está relacionada con su tiempo, debido a que, responde a necesidades escolares específicas y posibilidades tecnológicas propias de su contexto. En esta perspectiva, la conservación de esta clase de obras en colecciones histórico-bibliográficas, no solo corresponde a criterios de antigüedad, sino que, es un método para preservar un legado lexicográfico; como también, para difundir diferentes formas de comprensión y acceso al conocimiento, que hoy en día tienen mucho que enseñarnos.

Para consultar el ‘Diccionario Oxford Pocket para estudiantes de inglés’; diccionarios de otros idiomas o temáticas; textos, manuales escolares y de alfabetización, y demás archivos pertenecientes a los fondos documentales y bibliográficos; y también los objetos e implementos escolares de la historia, memoria y la práctica educativa y pedagógica que salvaguardamos y exhibimos en el Museo Pedagógico Colombiano, convocamos a la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional, estudiantes, egresados, investigadores, docentes, administrativos y miembros externos de la comunidad académica, colectivos pedagógicos y a todas las personas interesadas en conocernos, apoyarnos y difundir nuestras labores, a visitarnos de lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m. en las instalaciones del Museo ubicadas en Bogotá en la calle 72 N.º 11 – 86 (Edificio ‘E’) en el Centro Cultural ‘Paulo Freire’ de la Universidad Pedagógica Nacional.

Igualmente, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook: https://www.facebook.com/museopedagogicocolombiano/, Instagram: https://www.instagram.com/museopedagogicoupn/?hl=es, y a explorar nuestra página web: http://museopedagogico.pedagogica.edu.co/ para visualizar y compartir nuestros contenidos.

Palabras Clave: Diccionarios; Oxford Pocket; Lexicografía; Enseñanza del Inglés; Vocabulario; Bilingüismo Escolar; RAE; Samuel Johnson; Museo Pedagógico Colombiano.

Autoría: Sergio Leonardo Linares Corzo – Estudiante del Programa en Pedagogía.

Revisión y corrección de estilo: Museo Pedagógico Colombiano.

Referencias:

Adams, M. (2009). What Samuel Johnson Really Did: He Made Dictionaries Matter. Humanities, 30(5). National Endowment for the Humanities. https://www.neh.gov/humanities/2009/septemberoctober/feature/what-samuel-johnson-really-did

Alvar Ezquerra, M. (1992). Tradición en los diccionarios del español. En Revista Española de Lingüística, XXI Simposio de la S.E.L. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=41270

Béjoint, H. (2010). The lexicography of English: From origins to present. Oxford University Press.

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. (s.f.). Portada del Diccionario de la lengua castellana (2ª ed., 1783) [Imagen digital]. https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/diccionario-de-la-lengua-castellana–5/html/01c68ace-82b2-11df-acc7-002185ce6064_7.HTML

Johnson, S. (1755). A Dictionary of the English Language [Imagen digital]. Internet Archive. https://archive.org/details/dictionaryofengl01johnuoft

Tarp, S. (2019). La ventana al futuro: Despidiéndose de los diccionarios para abrazar a la Lexicografía, RILEX. Revista sobre investigaciones léxicas, 2/II, pp. 5-36.