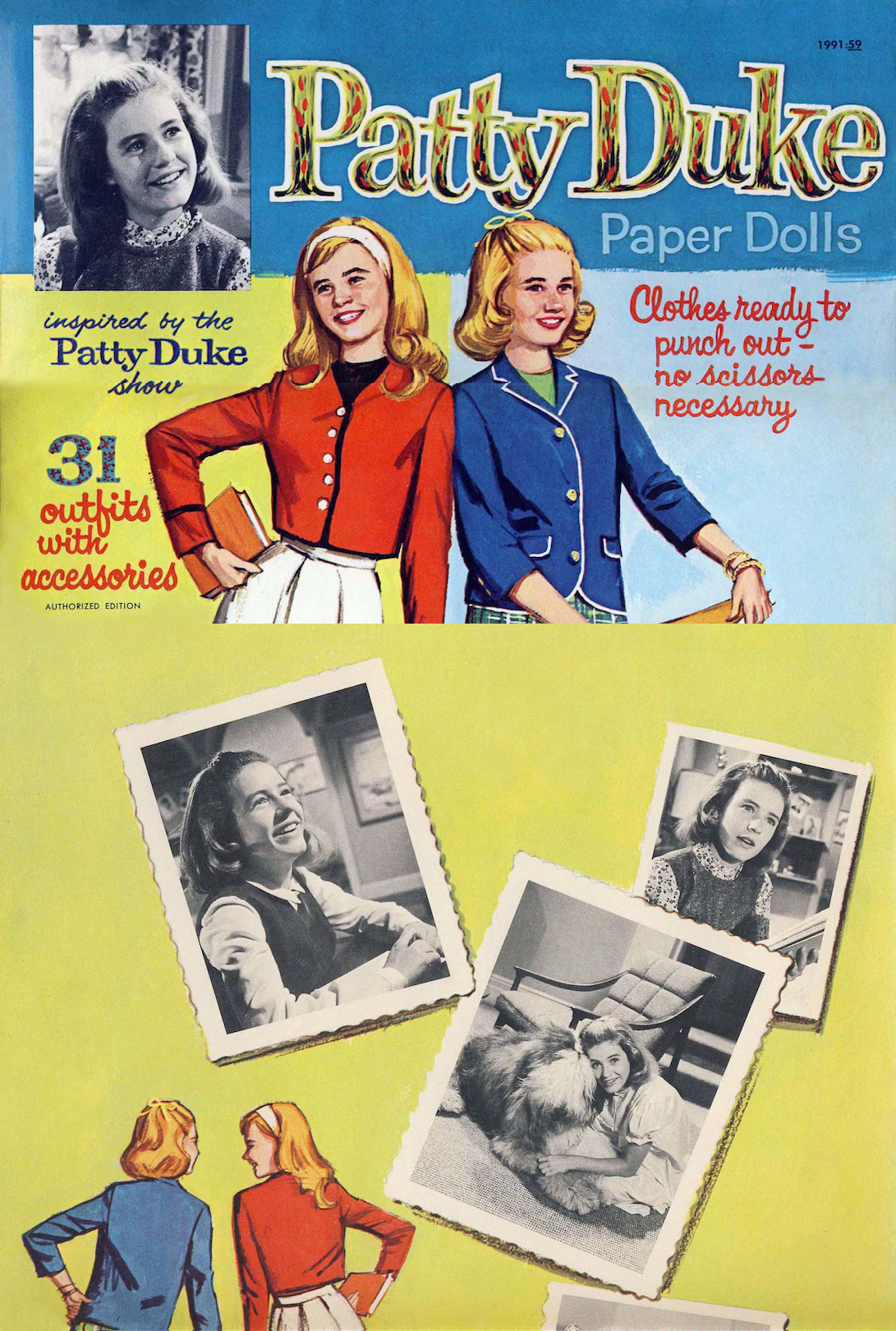

En el Museo Pedagógico Colombiano, la ‘Muñeca Patty Duke’ parte de la colección de juegos y juguetes del museo, se destacará como la pieza del mes. Aquellos que en su infancia tuvieron o fabricaron muñecas de papel apreciarán este curioso objeto por su versatilidad para el juego, ya que estimulaba la imaginación y la creatividad. Esta muñeca en particular, representa una figura de la televisión estadounidense de la década de 1960, lo que la convierte en un reflejo de la transformación colombiana con la apertura de la globalización. En la actualidad, se conocen miles de ejemplos de cómo la televisión y los juguetes se entrelazan de forma cotidiana para transformar discursos y construir identidades.

Las Muñecas de Papel: Un Recorrido Histórico

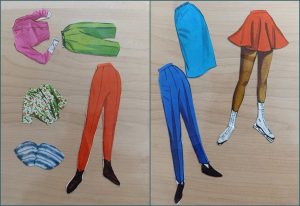

Históricamente, las muñecas de papel nos remiten a figuras dibujadas o impresas que permitían cambios de vestimenta con variados ítems del mismo material. De hecho, han representado la moda y la cultura de diferentes lugares y generaciones. Es por esto que han surgido coleccionistas que, en su infancia, disfrutaron de estos juguetes tan curiosos y a su vez, tan económicos.

Desde la creación del papel, se han representado figuras, estilos y muñecas fabricadas con este material; sin embargo, fue a mediados del siglo XVIII cuando se empiezan a conocer propiamente figuras para vestir. En muchos casos, las propias niñas diseñaban y recortaban sus muñecas. Después de la Segunda Guerra Mundial, estas pudieron ser adquiridas por todas las clases sociales. De acuerdo con la OPDAG (The Original Paper Doll Artists Guild), en Europa se producían muñecas pintadas a mano para el disfrute de adultos adinerados, que mostraban la moda o las figuras sociopolíticas de la época. La producción en masa llegó después de 1800, pero fue hasta la Gran Depresión que se inició la época dorada de este tipo de objetos. Así, venían integradas en periódicos, representaban figuras de cómics y se volverían de gran interés por su bajo costo y variedad. Además, con el surgimiento del cine y la televisión, se extendió su producción como elemento publicitario y de reproducción cultural.

Patty Duke y la Globalización Cultural

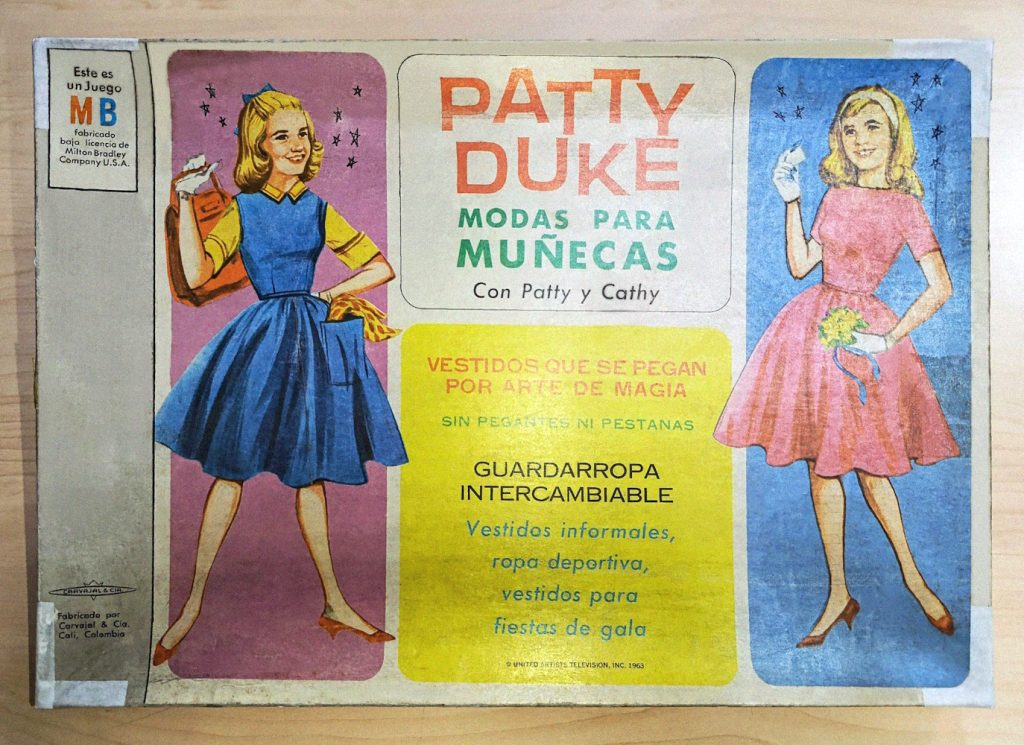

En la década de 1960, Estados Unidos se encontraba en pleno auge de la industrialización y la instauración del consumo como medio para establecer la lealtad de las naciones hacia esta potencia mundial. La ‘Patty Duke’ fue un reflejo de esta tendencia, producto de la colaboración entre ‘United Artists Television Inc’. y la empresa de juguetes ‘Milton Bradley Company U.S.A.’.

La industrialización masiva permitió la producción en serie de juguetes, que, como nuestra pieza del mes, se volvieron accesibles para un público más amplio. Estos productos no solo eran un entretenimiento para los niños, sino también una forma de inculcar valores y patrones culturales. Asimismo, la influencia de Estados Unidos se extendió más allá de sus fronteras, llegando a países como Colombia, donde la fabricación de la muñeca Patty Duke fue asumida por la reconocida empresa establecida en el Valle del Cauca ‘Carvajal y Cia.’ tras la licencia otorgada por Milton Bradley.

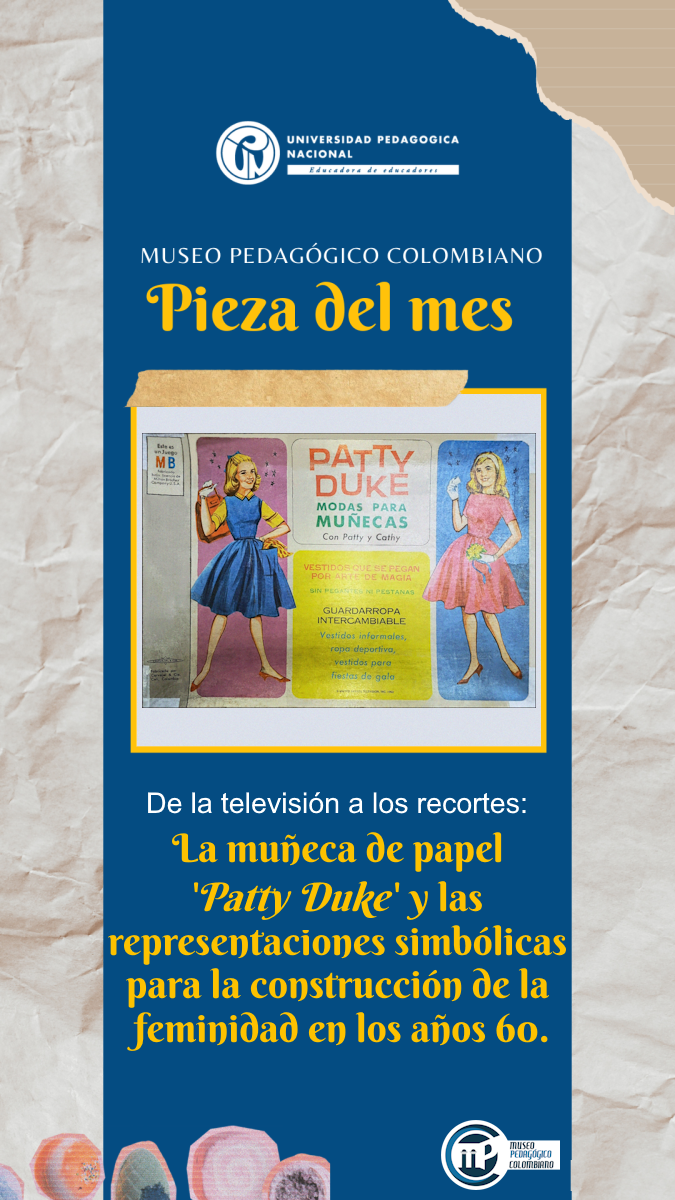

El set ‘Patty Duke Modas para Muñecas’ fabricado en 1963, viene presentado en una caja de cartón que incluye dos muñecas (Patty y su prima Cathy –curiosamente interpretadas por la misma actriz en el show televisivo–), prendas de vestir informales, ropa deportiva y vestidos con estilos de acuerdo con las estaciones climáticas y múltiples accesorios, todos en papel y cartón impreso.

Como novedad, la caja anunciaba que los vestidos se pegaban “por arte de magia” sin pegante ni pestañas; además, de acuerdo con la descripción incluía un guardarropa intercambiable junto con dos pequeños soportes de metal diseñados para sostener las muñecas.

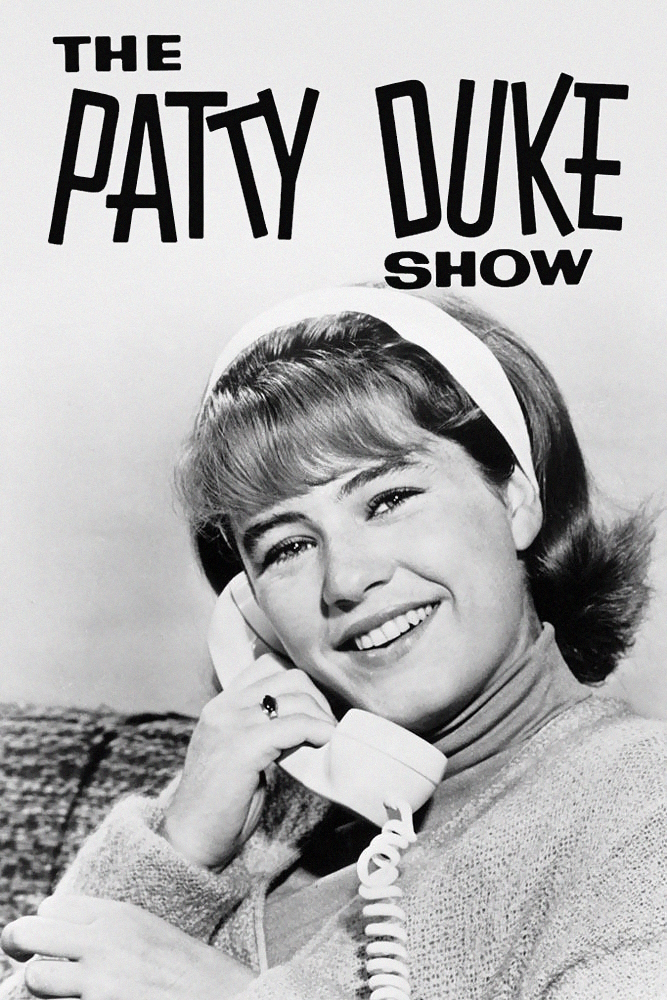

El ejemplar está inspirado en la actriz estadounidense de teatro, cine y televisión Anna Marie «Patty» Duke (1946–2016), protagonista de una serie televisiva de tono cómico que llevaba su mismo nombre, ‘The Patty Duke Show’, emitido por la cadena estadounidense ‘ABC’ entre 1963 y 1966, que retrataba la vida adolescente de aquella época. No se conoce si este programa fue emitido en la televisión nacional; sin embargo, corresponde a la década de la apertura de televisión internacional en Colombia con los proyectos globalizadores posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

La Televisión en Colombia y su Impacto

En Colombia, la televisión llegó en 1954 como un proyecto de Gobierno promovido por el interés en tecnologías de la comunicación del presidente de la época Gustavo Rojas Pinilla (Ramírez 2002, Zapata & Ospina de Fernández 2004). Además, «este hecho reforzó aún más su idea de impulsar la televisión en Colombia, después de ser testigo de la fuerza y el impacto de los discursos de Hitler sobre la audiencia alemana» (Zapata & Ospina de Fernández, 2004, p. 111). Esto es un claro reflejo del modo en que se puede utilizar la televisión como una herramienta para inculcar y reproducir particularidades en una nación. Aunque en un principio era un proyecto de gobierno público, desembocó en un modelo mixto que, desbordado en lo financiero y tecnológico, se estableció a partir de 1956.

La Muñeca Patty Duke como Símbolo Cultural

La llegada de los años 1960 fue testigo de importantes cambios a nivel mundial en términos de manufactura, consumo e industrialización, con Estados Unidos como una de las principales naciones impulsoras de estas transformaciones. Colombia no fue ajena a esta influencia, y se vio marcada por la llegada de programas y productos de entretenimiento estadounidenses que potenciaron aún más esta tendencia. En medio de este contexto, la muñeca de papel Patty Duke fue más que un simple juguete: fue un símbolo que representó los cambios globales que ocurrieron en su época.

El Rol de la Mujer y la Televisión

Finalmente, es importante destacar el papel de la mujer en los procesos de industrialización mencionados. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos hombres fueron llamados a filas, dejando vacantes en la fuerza laboral que fueron ocupadas por las mujeres. Este cambio en la dinámica de género permitió que las mujeres ganaran autonomía y desempeñaran un papel fundamental en el crecimiento económico. La muñeca Patty Duke, con su imagen de una mujer joven y exitosa en la pantalla, reflejaba este avance y sirvió como inspiración para las jóvenes de los años 60.

La televisión desempeñó un papel crucial en la difusión de estos ideales culturales y de consumo. A través de programas como The Patty Duke Show, se presentaban los roles, la estética y los ideales de una cultura en su época. La televisión se convirtió en una ventana a un mundo diferente, dónde se transmitían mensajes sobre la moda, la familia, el éxito y los estándares de belleza. La muñeca Patty Duke, como personaje de televisión, encarnó estos ideales y se convirtió en un ícono de la cultura popular.

La Transmisión Cultural en la Actualidad

En la actualidad, los juguetes y las muñecas siguen siendo una herramienta poderosa para la transmisión cultural. Sin embargo, la forma en que se realiza esta transmisión ha evolucionado de manera significativa. Con la expansión del acceso a la información a través de la televisión y ahora la Internet, la infancia tiene una mayor exposición a diferentes culturas y perspectivas. De manera que, los juguetes se convierten en un reflejo de la diversidad y la inclusión, y son una forma de enseñar a los niños sobre el mundo que les rodea.

Para conocer el ‘set Patty Duke’; la colección de juegos y juguetes de diferentes materiales y periodos históricos; la colección de objetos e implementos escolares de la historia, la memoria y la práctica educativa y pedagógica; los textos, manuales escolares y de alfabetización, y también, los archivos pertenecientes a los fondos documentales y bibliográficos, que salvaguardamos y exhibimos en el Museo Pedagógico Colombiano. Convocamos a la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional (estudiantes, egresados, investigadores, docentes, administrativos y miembros externos de la comunidad académica); colectivos pedagógicos; y a todas las personas interesadas en apoyarnos y difundir nuestras labores, a visitarnos de lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m. en las instalaciones del Museo, ubicadas en Bogotá en la calle 72 N.º 11–86 (Edificio ‘E’) en el Centro Cultural ‘Paulo Freire’ de la Universidad Pedagógica Nacional.

Igualmente, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook: https://www.facebook.com/museopedagogicocolombiano/, Instagram: https://www.instagram.com/museopedagogicoupn/?hl=es, y a explorar nuestra página web: http://museopedagogico.pedagogica.edu.co/ para visualizar y compartir nuestros contenidos.

Palabras Clave: Patty Duke Doll; Muñecas de papel; Mujer; Rol de Género; Televisión; Feminidad; Educación Femenina; Infancia; Museo Pedagógico Colombiano.

Autoría: María José Ordoñez Mendoza – Profesional en Pedagogía.

Revisión y corrección de estilo: Museo Pedagógico Colombiano.

Referencias:

Zapata, Maria Isabel, & Ospina de Fernández, Consuelo. (2004). Cincuenta años de la televisión en Colombia: una era que termina un recorrido historiográfico. Historia Crítica, (28), 105-125. Retrieved July 24, 2025, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-16172004000200005&lng=en&tlng=es.

Ramírez Bonilla, Laura Camila. (2020). Una historia entrelazada sobre la llegada de la televisión a México y Colombia (1950-1955). Revista de historia de América, (159), 137-159. Epub 05 de marzo de 2021.https://doi.org/10.35424/rha.159.2020.486

Johnson, J. M. (1999, December). The history of paper dolls. OPDAG (Original Paper Doll Artists Guild). https://opdag.com/History.html