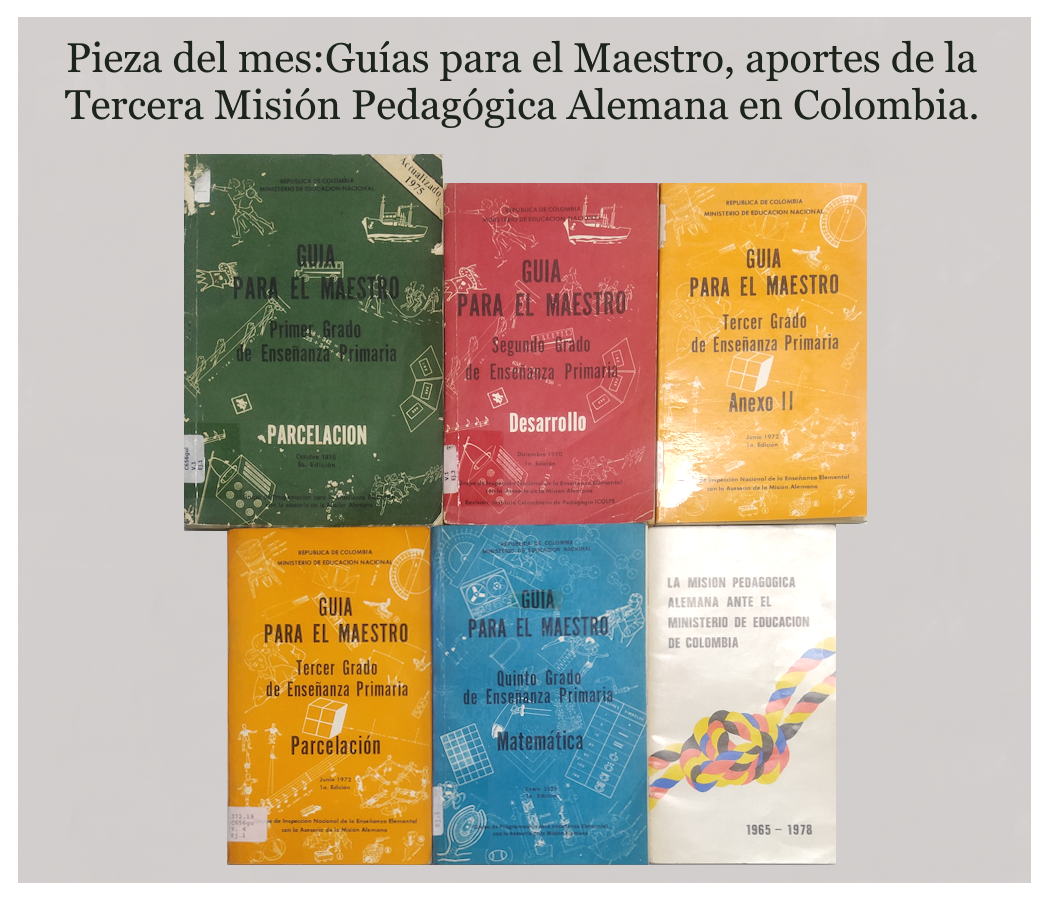

Como pieza del mes, haremos reconocimiento a los aportes de la Tercera Misión Pedagógica Alemana en Colombia, a partir de las Guías para el Maestro diseñadas para los diferentes grados de la educación primaria, Misión desarrollada durante las décadas de 1960 y 1970, donde un grupo de expertos alemanes asesoró al Gobierno Nacional en la implementación de reformas educativas con el propósito de dar cumplimiento a los Decretos 1710 y 1955 de 1963 mediante los cuales se adoptaron disposiciones y estrategias para el mejoramiento del sistema educativo en el nivel de básica primaria; y se organizó la educación normalista. En ese sentido, el 1710 fijó cinco grados de escolaridad para todas las escuelas, modificando el plan de estudios vigente desde 1950; mientras que, por medio del 1955, se acentuó la profesionalización de la Escuela Normal a través del estudio de las ciencias y las técnicas pedagógicas y psicológicas.

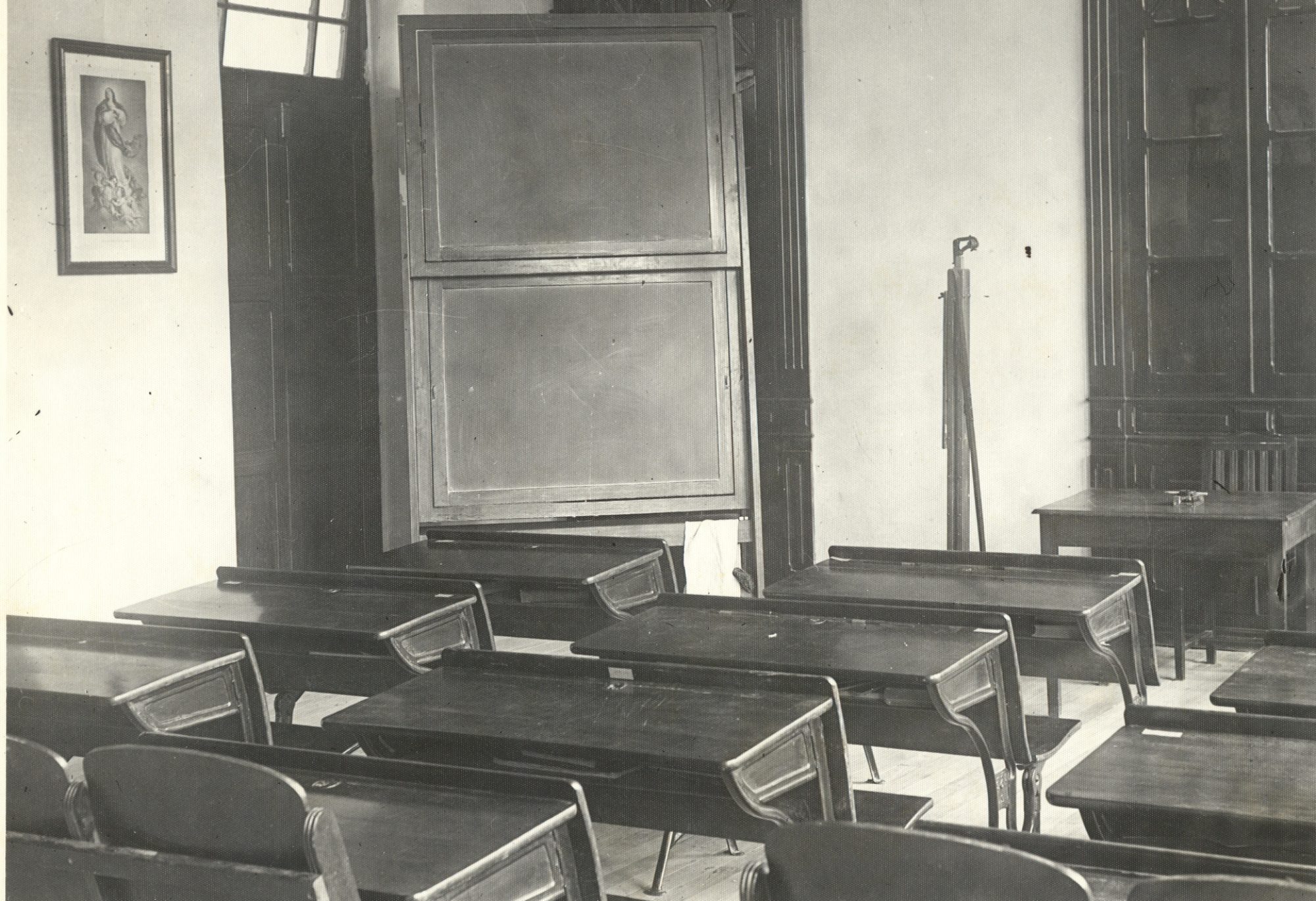

En el periodo de tiempo referenciado, el profesor Walter Kaessmann (Asesor del Ministerio de Educación Nacional –MEN– y posteriormente director de la Misión), adelantó un diagnóstico del estado de la educación primaria cuyos resultados fueron el marco de referencia para las propuestas y acciones de la Misión, puesto que, los análisis reflejaban la baja asimilación de conocimientos por parte de los estudiantes, altos índices de deserción y repitencia escolar, escasez de recursos técnicos, y carencia de los materiales mínimos de enseñanza en las escuelas.

Parte de la raíz de los problemas se centraba en la falta de preparación académica del magisterio. En consecuencia, de este panorama en 1965 inició la intervención de los expertos de la República Federal de Alemania para el “desarrollo de la enseñanza primaria en la República de Colombia, mediante medidas de reforma en los sectores del perfeccionamiento del profesorado, de la organización práctica de la enseñanza y de los medios de enseñanza” (De Ferro, 1982). El convenio se ejecutó por medio de la elaboración de guías para el desarrollo de nuevos planes de estudio; la elaboración de material didáctico para apoyar al maestro en su práctica de enseñanza; y la capacitación permanente en el uso de las guías y los materiales didácticos elaborados.

Es decir, la Misión llevó a cabo una transformación sustancial de la educación primaria acompañando los diferentes procesos de capacitación de los maestros colombianos y de una fuerte inversión para el desarrollo de soportes didácticos que facilitaron la acción del docente en el aula, en este sentido, se proporcionó al maestro de instrumentos didácticos y se diseñaron lineamientos metodológicos para orientar y guiar su labor.

Con ese propósito, los asesores alemanes junto con el Ministerio de Educación Nacional, iniciaron en 1969 la publicación de las primeras “Guías para el Maestro de 1o. a 3er. grado”, una colección de tres volúmenes denominados: “Parcelación, Desarrollo y Anexo”, el primero daba una visión secuencial y sintética de los temas correspondientes a la enseñanza global y a la enseñanza sistemática por áreas, a tratar semanalmente; el segundo presentaba las actividades para desarrollar los temas de la enseñanza global, de acuerdo con la parcelación; mientras que, los anexos ampliaban los contenidos, presentaban las indicaciones metodológicas, e incluían indicaciones didácticas para todas las áreas de estudio. Para los cursos 4o. y 5o. grado cada guía desarrollaba un área o asignatura en particular. El objetivo de las Guías fue dotar al maestro “de un instrumento que le permitiera desarrollar el programa del curso indicándole la metodología para su enseñanza y sugiriéndole actividades prácticas complementarias, con el fin de alcanzar la deseada mejora cualitativa del proceso enseñanza-aprendizaje” (De Ferro, 1982).

De acuerdo con Martínez Boom: “Las Guías introducen el mecanismo de la planificación de la enseñanza como la solución más adecuada para obviar la deficiente preparación del magisterio, planeando la enseñanza, es decir, parcelando los contenidos de acuerdo con unos temas generales, definiendo objetivos generales y específicos, determinando el conjunto de actividades y recursos necesarios para el desarrollo de los temas y el logro de los objetivos y por último, evaluando permanentemente, no solo se buscaba garantizar la uniformidad de los contenidos en todas las escuela del país (propósito primordial del Decreto 1710 del 63), sino que, y como punto fundamental, se ponía en funcionamiento un modelo uniforme para el desarrollo de tales contenidos” (Martínez, A., Noguera, C., Castro, J., 1982).

Con este modelo, apostar por la planificación de la enseñanza tendría importantes repercusiones para la labor del maestro en nuestro país. De tal manera, las prácticas escolares no se podrían pensar por fuera de los métodos de la planificación, que se constituyó como eje articulador. A partir de ese momento la definición de los planes y programas de estudio para la práctica del maestro la realizarían expertos; así, se introdujo la parcelación que estableció procedimientos uniformes para tecnificar el quehacer del maestro y los procedimientos de enseñanza. A través de dicha tecnificación, las guías se convirtieron en el manual del maestro, en ellas encontraría los elementos necesarios para la práctica pedagógica, de esta forma, se enlazó el saber del maestro a la guía.

Para tener en cuenta, con el esquema temas-objetivos-contenidos-actividades-recursos-evaluación se parceló la enseñanza y de acuerdo con las guías, sus objetivos, “deben estar encaminados a obtener en el alumno cambios de conducta, desarrollo de habilidades y destrezas, y adquisición de conocimientos” (MEN-MPA, 1975); en este sentido, las actividades de aprendizaje realizadas por el maestro estaban orientadas al logro de los objetivos operacionales propuestos, quién para alcanzarlos, también se apoyaría en los recursos y materiales didácticos; finalmente, con la evaluación se comprobaría el logro de los objetivos, ya que, “ofrece una manera de apreciación sistemática del rendimiento de los alumnos, teniendo en cuenta el conocimiento, la habilidad y la comprensión, con el mínimo de subjetividad y el máximo de seguridad” (MEN-MPA, 1975). Por último, nociones de las prácticas administrativas y productivas (objetividad, confiabilidad, efectividad y eficacia) se aplicaron en los discursos educativos. De este modo, las guías de la Misión pedagógica alemana, transformaron la educación y la enseñanza en las escuelas primarias, apropiando y adecuando un conjunto de prácticas novedosas que se articularon a las ‘viejas prácticas’.

Al respecto, para comprender el aporte de aquellos textos desarrollados por el Grupo de Programación e Inspección Nacional de la Enseñanza Elemental con la Asesoría de la Misión Alemana, en la introducción de la “Guía para el Maestro, primer grado de Enseñanza Primaria – Parcelación” editada en 1975, se enunciaba que: “Esta guía tiene por objeto mejorar la calidad de la enseñanza, ofreciendo a los maestros un recurso didáctico que les ayude a desarrollar en forma más funcional el programa del primer grado de enseñanza” (MEN-MPA, 1975). Igualmente, en la Guía de segundo grado, se manifestaba que, “Un buen maestro es el que orienta toda su labor atenido a una “Guía de Trabajo” bien concebida y adaptada […] La GUÍA muestra el camino de todas las materias en forma correlacionada, adecuada al grado respectivo” (MEN-MPA, 1970).

En conclusión, con la propuesta metodológica de las Guías y la planificación de la enseñanza, los expertos alemanes buscaban consolidar un modelo para estructurar y transformar la práctica de enseñanza del maestro. Acción que instauró la primera forma de dirección y control sistemático para la enseñanza de los maestros colombianos; por otra parte, fue claro el enfoque didáctico que tuvo la Misión, que, además, le concedió al maestro cierto papel significativo en el proceso, pues los materiales en sí mismos no tenían ningún sentido y que, para mejorar la enseñanza era fundamental “la compresión que el maestro tuviera del material y su uso efectivo en el aula de clases” (De Ferro, 1982). Entonces, la reforma y mejora cualitativa de la enseñanza primaria no hubiera sido posible sin la habilidad del maestro para utilizar el material didáctico, y por supuesto, sin la compresión y apropiación de las guías reseñadas.

A propósito de los alcances de las Guías, se destacan algunos apartados sobre las proyeccionnes que se tenían con ellas:

“El Ministerio de Educación no ha vacilado en continuar ofreciendo a los maestros, recios soldados del progreso, estas GUÍAS como la mejor ayuda en su ponderosa tarea de formar, educar o instruir a las jóvenes generaciones que son la patria misma en flor de humanidad esperanzada” (MEN-MPA, 1970).

“Ahora más que nunca, el éxito de este manual depende de la constante labor del maestro encargado de aplicarlo. El Gobierno Nacional confía en el buen suceso de esta tarea como en un valioso medio para la redistribución de las fuentes del conocimiento y, por ende, de las oportunidades de progreso en los órdenes social y económico” (MEN-MPA, 1972).

Como datos estadísticos relevantes de los esfuerzos conjuntos del MEN y de la Misión, un apartado especial para destacar fue la producción de materiales didácticos producidos entre 1970-1978. Según análisis elaborados por sus miembros, “lo más urgente y aquello en que se podía realizar una labor más eficaz en beneficio de la educación primaria, era la producción de materiales que ayudaran al maestro y al alumno en el mejoramiento del acto de enseñanza-aprendizaje” (De Ferro, 1982). Así pues, además de la edición de más de 280.000 ejemplares de las guías, se publicaron más de cuatro millones de cartillas para el área de matemáticas, cerca de dos millones y medio de cartillas de lectura, más de 150.000 textos para música, cerca de 78.000 textos para manualidades, alrededor de 175.000 para educación física, y 10.000 sobre geografía. Se distribuyeron más de 15.000 ficheros e innumerable cantidad de sellos, juegos didácticos, aparatos de gimnasia, mapas, instrumentos musicales, discos, láminas de biología, frisos de historia, globos terráqueos, etc., como también más de dieciséis millones de cuadernos y más de veintiún millones de lápices.

Para conocer y consultar la colección de Guías para el Maestro, otros documentos en relación con las misiones pedagógicas alemanas; textos, manuales escolares y de alfabetización y demás archivos pertenecientes a los fondos documentales; y también los objetos e implementos escolares de la historia, memoria y la práctica educativa y pedagógica que salvaguardamos y exhibimos en el Museo Pedagógico Colombiano, convocamos a la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional, estudiantes, egresados, investigadores, docentes, administrativos y miembros externos de la comunidad académica, colectivos pedagógicos y a todas las personas interesadas en conocernos, apoyarnos y difundir nuestras labores, a visitarnos de lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m. en las instalaciones del Museo ubicadas en Bogotá en la calle 72 N.º 11 – 86 (Edificio ‘E’) en el Centro Cultural ‘Paulo Freire’ de la Universidad Pedagógica Nacional.

Palabras clave: Guías para el Maestro; Planificación de la Enseñanza; Parcelación; Ministerio de Educación Nacional; Educación Primaria; Enseñanza; Tercera Misión Pedagógica Alemana; Maestros; Museo Pedagógico Colombiano.

Referencias:

Martínez, A., Noguera, C. y Castro, J. (1988). Reformas de la enseñanza en Colombia: 1960–1980. Del énfasis didáctico al énfasis curricular. Educación y Cultura, (15), 12–21.

Páez Vanegas, L. (2016). El libro de texto escolar y la tercera misión pedagógica alemana. Aportes a los procesos de enseñanza desde el diseño editorial en Colombia. Tesis presentada como requisito para optar al título de Magister en Educación, Universidad Nacional de Colombia.

Cárdenas, A. P. (2011). Las contradicciones de los sistemas de gestión de calidad: entre la estandarización y la innovación pedagógica. Capítulo 5: Componente pedagógico. Bogotá: Universidad Santo Tomás.

Rojas de Ferro, M. C. (1982). Análisis de una Experiencia: La Misión Pedagógica Alemana. Investigación, Universidad Pedagógica Nacional, Centro de Investigaciones, Bogotá.

MEN-MPA. (1970). Guía para el maestro, segundo grado de enseñanza primaria, Parcelación, 1a. Edición, Bogotá.

MEN-MPA. (1972). Guía para el maestro, tercer grado de enseñanza primaria, Parcelación, 1a. Edición, Bogotá.

MEN-MPA. (1975). Guía para el maestro, primer grado de enseñanza primaria, Anexo, 5ta. Edición, Bogotá.

Ramírez, D. (1978). La Misión Pedagógica Alemana ante el Ministerio de Educación de Colombia. Bogotá.